日本のイノベーション開発に不足しているピースは何なのか?

日本のイノベーション開発に不足しているピースは、主に3つ挙げられる。

新たな価値を生み出すために必要な「研究開発」、アイデア創出や事業化の推進までをリードする「人材」、事業としてアイデア創出を行う「オープンイノベーションに向けた取り組み」だ。

本章ではこの3点について解説し、日本でユニコーン企業を生み出すためのヒントを探っていく。

①研究開発

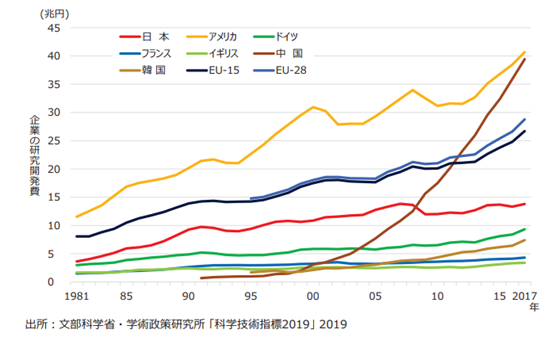

出典:NEDO「日本におけるイノベーション創出の現状」

一方アメリカは、長期的に世界トップの規模を保っており、2017年は40兆円を超えている。中国は、2000年代以降に急激に研究開発費が増加しており、2012年にはEUを上回り、2017年には39.4兆円とアメリカに迫る勢いで増加している。

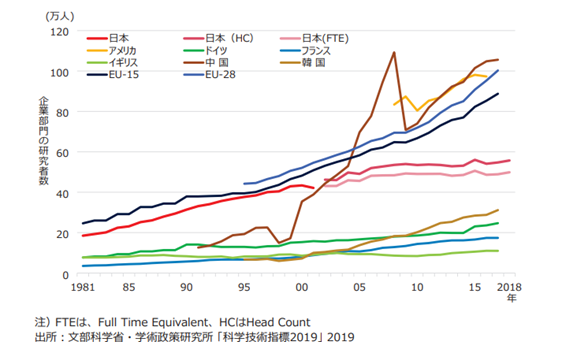

出典:NEDO「日本におけるイノベーション創出の現状」

この図から分かる通り、日本の企業の研究者数は、先進国の中でも多く、規模としては3位と高い水準を誇っている。

研究者数や従事者数が世界でも高い水準にあり、現状は世界トップクラスのイノベーション体制を維持しているにもかかわらず、日本企業でイノベーション創出が進んでいない原因とはいったい何だろうか。

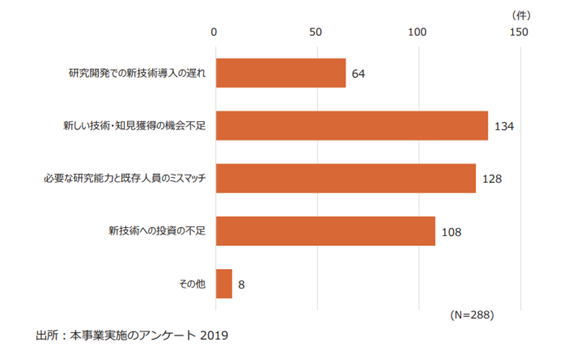

出典:NEDO「日本におけるイノベーション創出の現状」

以上のように、日本企業の研究開発における取り組み状況をみると、研究開発費や従事者数は、米・中に次ぐ第3位と世界でも高い水準にあり、現状は世界トップクラスのイノベーション体制を維持している一方で、新技術・知見を獲得する機会の不足や、必要となる研究能力と人材とのミスマッチなどが課題として見受けられた。このように、日本は研究開発の規模は高水準である一方で、研究開発環境や人材不足など、将来の研究開発能力の低下につながる要素が潜在しているのである。

②人材

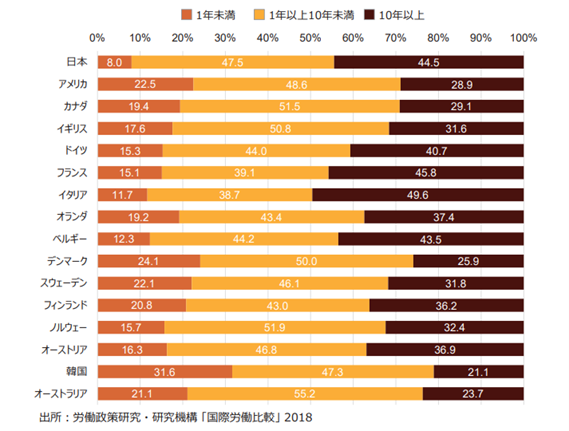

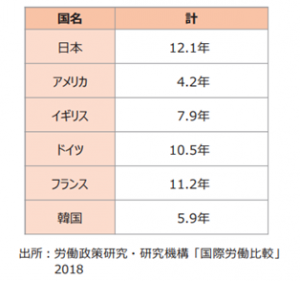

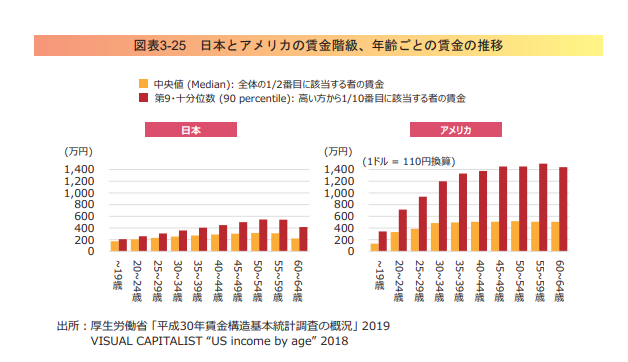

日本では終身雇用制度のあり方に関して問題視されているが、イノベーション創出を目指すにあたって、人材の流動性が大きな論点になると考えている。

出典:NEDO「日本におけるイノベーション創出の現状」

出典:NEDO「日本におけるイノベーション創出の現状」

日本において、平均勤続年数が長いことは必ずしも悪いことではない。これまで日本が「PDCAサイクル」を回して製品の質の高さを維持したり、持続的な改善を続けたりする中で、平均勤続年数が長いことは有利に働いてきてきた。

しかし、新たな事業の創出を目指すにあたっては、適した人材を必要に応じて獲得することや人材の流動性を促進させることが必要であると考えられる。

出典:NEDO「日本におけるイノベーション創出の現状」

③オープンイノベーションに向けた取り組み

日本のイノベーション創出のための取り組み状況をみると、研究開発における直近5年の状況としては、長期的な成果よりも、短期的な成果を求める傾向が強まっていることが考えられる。

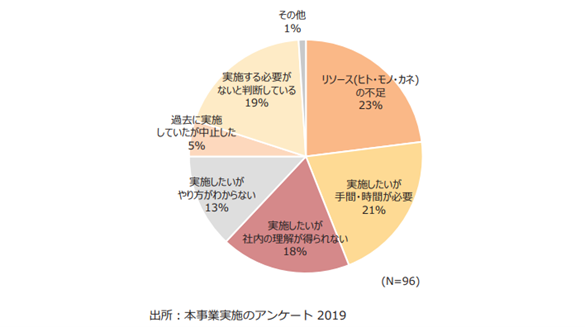

オープンイノベーション活動の実施率においては、日本企業が47%、欧米企業が78%となっており、日本企業は、欧米企業と比較してオープンイノベーションに対する活動の実施率が低い傾向にある。

出典:NEDO「日本におけるイノベーション創出の現状」

この結果から、日本はオープンイノベーションに関するメリットとデメリットの理解や取り組みを十分に進めることができていない「発展途上の段階」であり、さらなる進化の余地があるのではないかと考える。