アパレルをはじめとした小売業の企業の多くは、コロナ禍で苦戦したと言われています。その一因として、フルカイテン株式会社の代表取締役 瀬川直寛氏は、「在庫過多とオーバーストア」を各企業が放置してきたことを指摘。

コロナ禍で明らかになった小売業の課題や、市場縮小が進む日本で生き残っていくためのヒントについて取材しました。

小売業が見て見ぬふりをしてきた「在庫過多とオーバーストア」

——「在庫過多とオーバーストア」とは、どのような問題なのでしょうか?

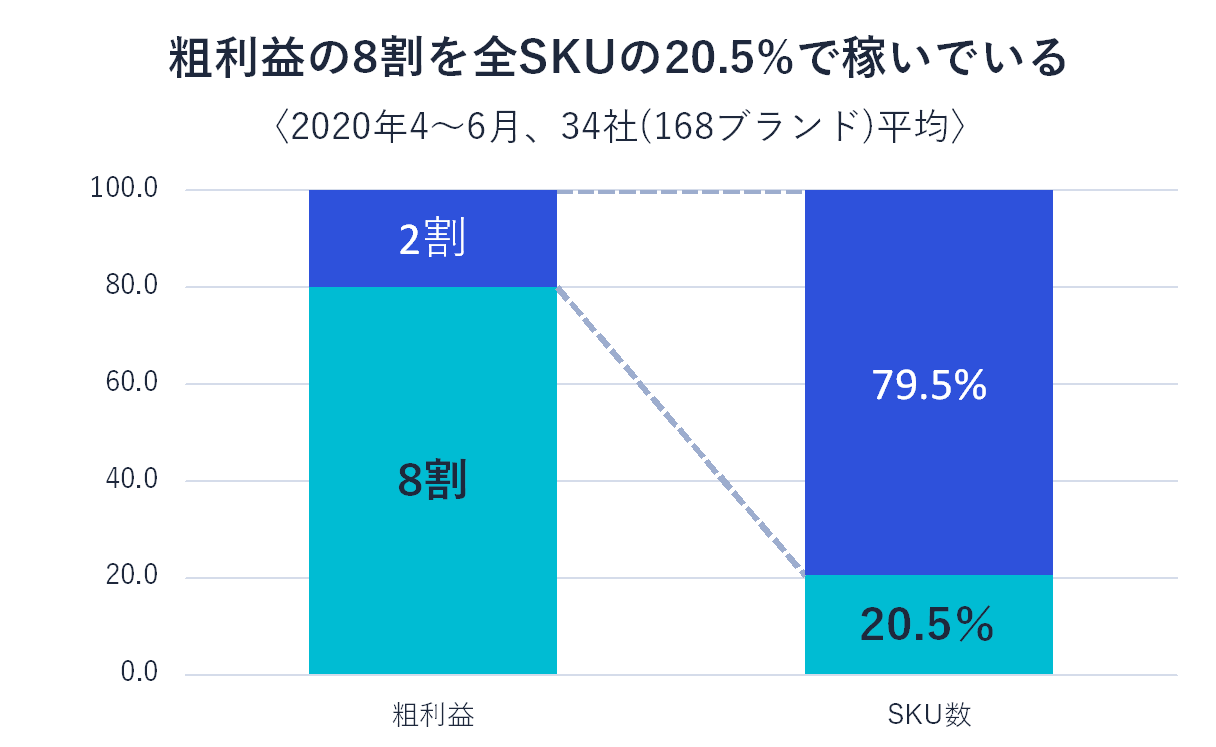

瀬川:当社の在庫分析クラウド「FULL KAITEN」を活用している企業の導入当初のデータを分析したところ、抱えている在庫の20%で8割の利益が生み出されていることがわかりました。いわゆるパレートの法則ですね。

そうすると、この利益を生み出していない80%の在庫を抱える必要があるのか、在庫過多ではないかということになるのですが、多くの企業はこの状態をずっと許容して経営してきました。そしてその余剰在庫を売りさばくために店舗をどんどん増やし、オーバーストアになっていたのです。

提供:フルカイテン株式会社

——そもそもなぜ利益を出していない80%の商品を生産するのでしょうか?利益を生む2割の商品の生産に集中すればいいのではと思ってしまいます。

瀬川:どんな商品が売れるか商品企画の段階で予測できないためです。企業はトレンドを予測して商品の企画を行い、海外で生産して日本に輸入します。半年も先にどういう商品が当たりそうかという予測は難しいのです。

そのため、どうしても商品の種類が増えていきます。その中から売れる商品が出てくるわけですが、その売れる商品が欠品になることを避けるため、商品あたりの在庫数も多めになるのです。

企業は、このように在庫が増えていくと、値引きするようになります。すると粗利率が悪化します。コストを下げようと、遠く離れた国で生産しようとする企業もあるでしょう。

しかし、遠くなればなるほど、1回の発注で作る量も多くなりますし、日本に持ってくるまでの期間も長くなってしまいます。結果としてトレンドの予測がますます難しくなり、粗利率がもっと下がるという負のスパイラルに陥ることになるでしょう。

——この状況は、季節商品を扱うアパレル業界に限ったことなのでしょうか?

瀬川:アパレル業界だけでなく、在庫を抱える企業のほとんどが同じような問題を抱えています。

——コロナ禍前はなぜ、この「在庫過多とオーバーストア問題」が放置され続けてきたのでしょうか?

瀬川:ほとんどの企業は「在庫過多とオーバーストア問題」の深刻さに気づいていたと思います。いつかは解決しなければいけないとわかっていたけれども、解決が難しいので後回しにしていたというのが正直なところでしょう。