潮汐の仕組みとは

大潮・小潮の仕組み

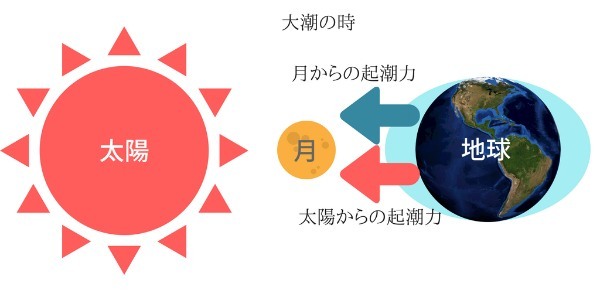

「大潮」とは、図1のように地球に対して月と太陽が直線上に重なり、月による起潮力に、太陽からの起潮力が加わり、1日の満潮と干潮の潮位差(潮の満ち引き)がもっとも大きくなる日を差します。

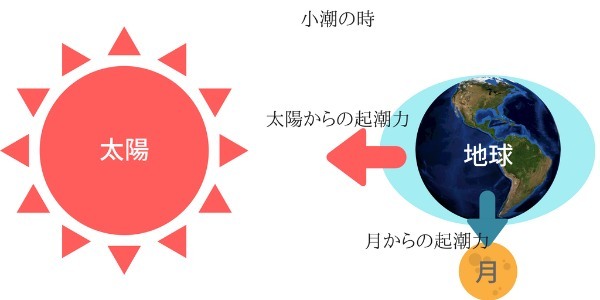

逆に月と太陽が互いに直角方向に位置する図2のときは、月による起潮力と、太陽による起潮力とが互いに打ち消しあい、1日の潮の満ち引きがもっとも小さくなります。この日は「小潮」と呼ばれます。

新月と満月の日は「大潮」になり、下弦・上弦の月の日は「小潮」になります。この周期は「潮回り」と呼ばれ、約15日間の周期になります。

皆既日食は大潮

月の地球周回軌道、および地球の公転軌道は楕円なので距離が一定ではありません。地球から見える月の大きさが違うのもこのためです。

月が地球にもっとも近い時、太陽が全部隠れるのが「皆既日食」で、逆に月が地球にもっとも遠い時、月は小さく見えているので太陽が周りに残るのが「金環日食」になります。

そのため、皆既日食のときには、もっとも潮位に差がある「大潮」になります。いつもよりも潮位に差があるので、磯釣りなどをするときは気をつけないと、足場が海に沈んでしまうこともあります。

潮見表・潮汐表を調べよう

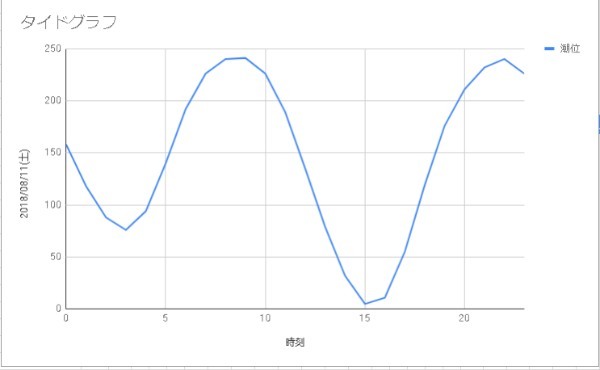

潮汐(ちょうせき)表や潮見(しおみ)表、潮位(ちょうい)表とも呼ばれます。その日の満潮・干潮の時刻と潮位、今日は何潮かが簡単にわかる表や、タイドグラフと呼ばれる潮位の推移が一目でわかるように、表示されているものがあります。

釣りに行く日の潮の種類と、満潮・干潮時刻を知るために、海釣りをする釣り人にとっては重要な表となります。釣具屋さんに無料で配布されていたり、気象庁のHP、スマホアプリなどや、タイドグラフ機能のついた腕時計などがあります。

タイドグラフのついた腕時計は釣り人にはマストアイテム。月齢や現在の潮位などがある程度わかるので、非常に便利です。