まずめの基礎知識

はじめに、”まずめ”の基礎知識、【意味】と【時間帯】をサラッと紹介していきます。

“まずめ”の意味

「まずめ」という言葉は、辞書で引くと、“日の出・日の入りの前後。釣りにもっともよい時間。「朝まずめ」「夕まずめ」” “夜明けあるいは夕暮れの薄明るい状態。釣りでいう語。「朝-」”と出てきます。

意味から考えると、釣りもしくは漁師さんの間で特徴的に使われる言葉であることが分かります。そのおおよその語源が、NEWSポストセブンで紹介されていました↓

ただ、調べたところでは、本来は漁村などで使われる漁村用語らしく、「まじめ」や「まずみ」から転訛したもののようだ。NEWSポストセブンより引用

朝まずめ・夕まずめの時間帯は?

朝まずめの時間帯は、おおよそ、“空が明るんできたころ”~“太陽が完全に上がってから数時間” 夕まずめの時間帯は、おおよそ、“太陽が地平線へ差し掛かるころ”~“完全に空が暗くなるまで” だと個人的には考えています。

そして、朝まずめは、夕まずめに比べとても短い時間で、すぐに明るくなってしまいます。また、まずめの時間帯の考え方は、いろいろな釣り人のいろいろな捉え方があります。とても参考になるOKWAVEの質問がありましたので、その質問を参照してみてください。↓

【理由】まずめの時間帯に魚が釣れる理由

ここでは、まずめの時間帯である“日の出”“日の入”の前後の時間帯になぜ魚が釣れるのか? その理由を考えていきます。

まずめ時に釣れるの理由①昼と夜の魚、両方が活動している

太陽が出たから活動する“昼行性”の魚 日が沈んでから活動する“夜行性”の魚 この2タイプの魚が活動するのが“まずめ”の時間帯です。この時間帯は、活動する魚の種類が増えるので、釣れる可能性も高くなります!

経験として、餌釣りをしていると、太陽が地平線に落ち込み、あたりがうっすら暗くなってくると、今まで釣れなかった魚が釣れることがあります。沖縄でウキ釣りをしていて、日が落ち、うっすら暗くなってから急に連れ出す魚が“イットウダイ科”“テンジクダイ科”の魚です。

自分のポイントで、日が暮れてから釣れる魚種を知っておくと、“まずめ”の時間帯、“昼行性と夜行性の魚が両方活動する時間帯”を知ることが出来ます。

まずめ時に釣れる理由②プランクトンが動き始める

プランクトンは、小魚の餌になります。そのため、プランクトンが豊富な場所には、数多くの魚が集まります。プランクトンの生態や、海の生物に及ぼす影響などを知りたい方は、上の動画を参考にしてみてください。綺麗な映像で、わかりやすいく海の生物の生態や環境、役割などを紹介しています。

夜になると、日中には海の下層にいる動物プランクトンの一部が、表層まで浮上してくることが分かっています。その現象のことを、“日周鉛直運動”といいます。カイアシ類という動物プランクトンの中でも、豊富に海中に生息しているプランクトンのことをよく知ることが出来ます。

夜に浮上した動物プランクトンを捕食するために、小魚が集まり、その小魚を食べに、フィッシュイーターが集まる。そういう現象が、夜の海では起こっています。そのため、まずめは動物プランクトンが浮上し始め、魚が集まり始める時間帯なので、魚が釣りやすいといわれています。

まずめ時に釣れる理由③ベイトが動き始める

上の理由と関連していますが、プランクトンが動き始めるとベイトが動き始めます。表層に出てきたベイトを捕食しに浮上してきます。 特に、明かりの下などが、集まりやすいと考えられており、明かりには、プランクトン、ベイトが集まり、イカも集まることから、夜のイカ漁では、集魚灯が使われています。

集魚灯にベイトが集まっている動画です。 おそらく、夜になり活発になったベイトが、集魚灯付近に集まっているのではと考えられます。

まずめ時に釣れる理由④魚が回遊・接岸してくる

マズメ時には、回遊魚が接岸してきます。なぜ、マズメ時に回遊魚が回遊、接岸してくるのかはわかりませんが、ナブラが起こりやすい時間帯はマズメの時間帯で、日の入り、日の出付近の時間帯が最も多くなっています。

下の方で詳しく紹介しますが、沖縄では、マズメ時の“真っ暗~完全な日の出”“太陽が地平線に入る~真っ暗”の時間帯に、磯からのルアー釣りで、シイラを釣ります。そのほかの時間帯では、まれにしか回遊してきませんが、マズメの数時間では、一人数回のヒットも可能です。カツオも、マズメ時に接岸してくることが経験上多くあります。

不思議でたまりませんが、マズメ時には回遊魚が回遊・接岸してきます。もしかすると、見えない中層や下層を回遊している可能性もありますが、表層付近でナブラを起こしたり、表層系のルアーに回遊系がヒットする確率も、他の時間帯に比べてマズメの時間帯にとても高いのは事実です。

まずめ時に釣れる理由⑤魚の活性が上がる

昼行性・夜行性の魚が活動し始める・プランクトンが浮上し、捕食者のベイトが活発になるといったことが影響しているのか、魚の活性が全体的に上がります。

特に、一日中餌釣りをしていると分かってきますが、【フカセ釣り】→魚が増える・魚がサシエを触る・大型魚が現れる【ぶっこみ釣り】→時合いの時間帯は大体まずめ・餌を触り始めるなどの変化が現れます。

まずめ時に釣れる理由⑥視界が悪くなる・良くなる

まずめの時間帯では、徐々に“明るくなる”or“暗くなる”ので、そのタイミングで、魚が捕食するのでないかと個人的ですが、考えています。猫やライオンといった“捕食者”は夜でも見える目を持っており、夜に活動します。

その理由は、“相手(被食者)に見つかりにくい”ためです。その理由と同じで、魚も暗い時間帯に活動し、また、マズメの時間帯という、若干明るい時間帯で、餌を探しやすい両方の理由が相まって、まずめの時間帯に餌を捕食するのではないかと個人的に考えています。

まずめ時に釣れる理由⑦松果体という光受容器が魚にはあり、日の出、日の入りを敏感に感じる

明るくなる・暗くなるという現象を、魚は人とは違う体の部位で感じることが出来ます。また、蛍光灯などの人工の光では活動していないので、太陽の光というのに敏感に反応するのではないか?光量の変化がとても大きく魚に影響するのではないかと考えられます。

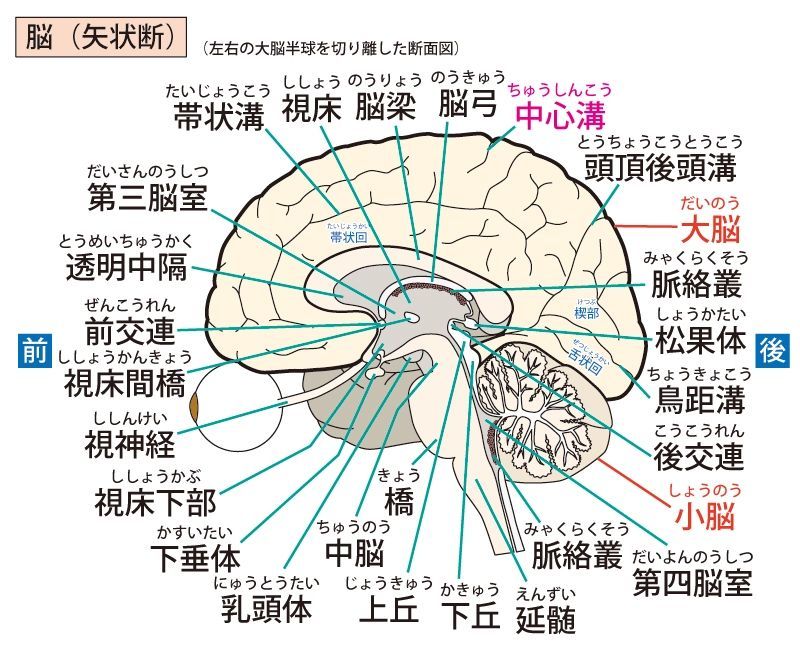

豆知識程度のことですが、魚は、脳の1部である“松果体”という部分で光を感じることが出来ます。そこに光が当たることで、ホルモンの分泌・抑制などの調整が行われるので、魚の活動に大きく影響しています。それほど、光というものを重要なものとして考えた方が、多くの魚を釣ることにつながるのではと思います。