3. 日本のデータを検証してみよう!

日本で労働者の給与水準を集計している統計はたくさんあり、それぞれで対象や定義などが異なります。当ブログで良く取り上げているのは、「民間給与実態統計調査」です。

民間給与実態統計調査 より、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

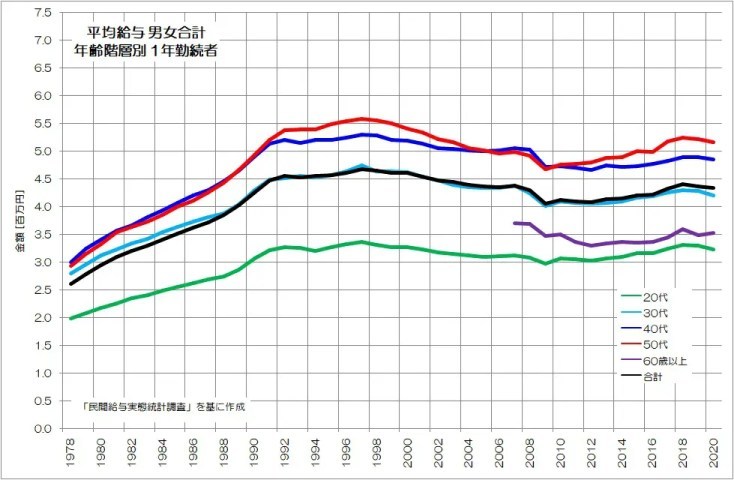

図4が民間給与実態統計調査の平均給与の推移です。

各世代で1997年をピークにして、いったん減少し2009年を底にしてやや増加傾向です。ただし、1997年の水準すら回復できていない状況ですね。

日本は高齢労働者や女性労働者が増えて平均値が下がっている側面もありますが、男性労働者自体も各世代で低所得化しています。(参考記事: 豊かになれない日本の労働者)

図4は、各年の平均給与を計算しただけですので、いわゆる「名目値」となりますね。

今回は、平均給与の名目値として、この民間給与実態統計調査の各世代合計値(黒線)のデータを用いてみます。

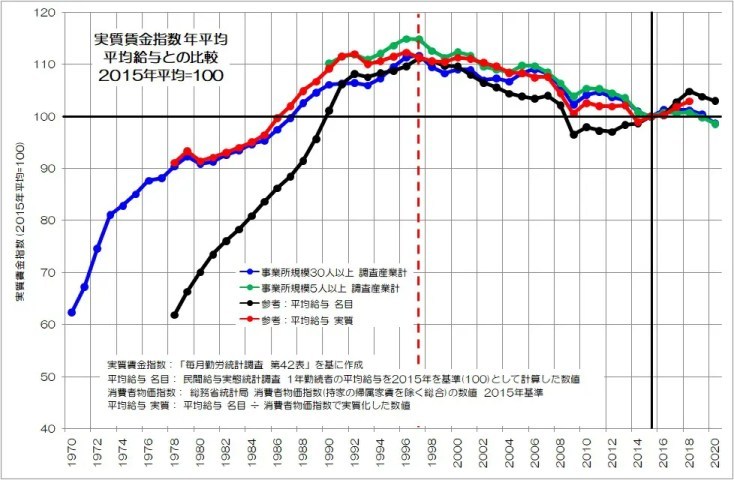

「毎月勤労統計調査」では、対象産業の平均賃金を「消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)」で実質化しているという事です。

実際に、平均給与を実質化し、基準年で100となる指数にして重ね合わせてみましょう。

実質値は、下記の通り簡単に計算できます。

実質値 = 名目値 ÷ 物価指数

図5が、民間給与実態統計調査の平均給与を消費者物価指数で実質化した指数(赤)を、図1の実質賃金指数に重ね合わせたグラフです。平均給与 名目(黒)も併記してあります。

平均給与の実質指数は、実質賃金指数と見事に一致するという事がわかります。

毎月勤労統計調査の実質賃金指数は、この計算方法からすれば特に問題ないように見えますね。

平均給与との整合性も確認できました。

それでは、OECDのデータの方がおかしいのでしょうか?

4. OECDのデータを検証してみよう!

今まで多くの経済統計データを扱う中で、日本の場合「実質値」を見る場合は特に注意が必要だと思います。

日本は、名目の経済指標が停滞しているうえ、物価指数も停滞しなおかつ指数同士の乖離が大きいからです。

実質化する場合の物価は、主にGDPデフレータと消費者物価指数が用いられます。そして、それぞれの物価指数は、もう一段細分化された指数の総合値となります。

例えばGDPデフレータでは、家計最終消費支出、政府最終消費支出、総資本形成などのデフレータの総合値として表現されるわけです。(参考記事: GDPデフレータにみる安い日本 参考記事: 「良いものを安く」は正しいのか?)

毎月勤労統計調査の実質化に用いられる物価指数は「消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)」です。

一方で、OECDの平均給与の実質化に用いられる物価指数は「デフレータ(家計最終消費支出)」となるようです。

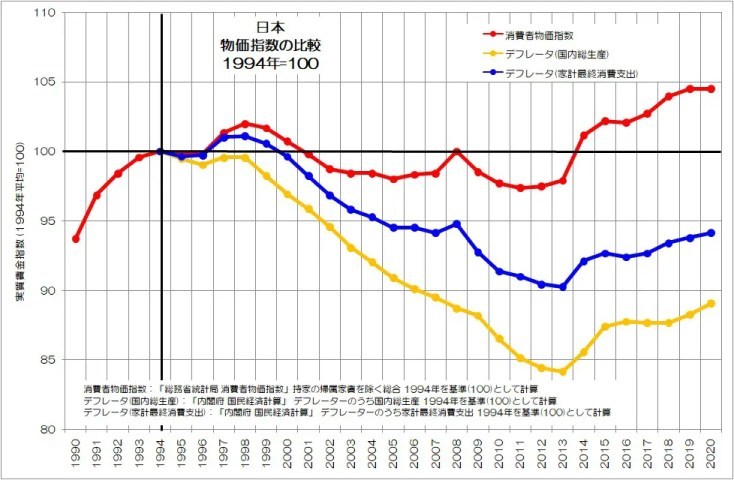

図6は、消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)と、デフレータ(国内総生産)、デフレータ(家計最終消費支出)の比較です。1994年を基準としています。あえて日本の統計データを参照してみました。

デフレータ(国内総生産)が、これまでの表現でいうGDPデフレータに相当します。デフレータ(家計最終消費支出)が、GDPデフレータの支出面総合値を構成する1つという事ですね。

同じ物価を示す指数でも、デフレータ(国内総生産)は、消費者物価指数に対してかなり下振れしていますね。しかもマイナス方向で落ち込んでいて基準年より小さい数値です。

この3つの物価指数を用いて、改めて平均給与を実質化し、日本のデータ、OECDのデータと重ねてみましょう。

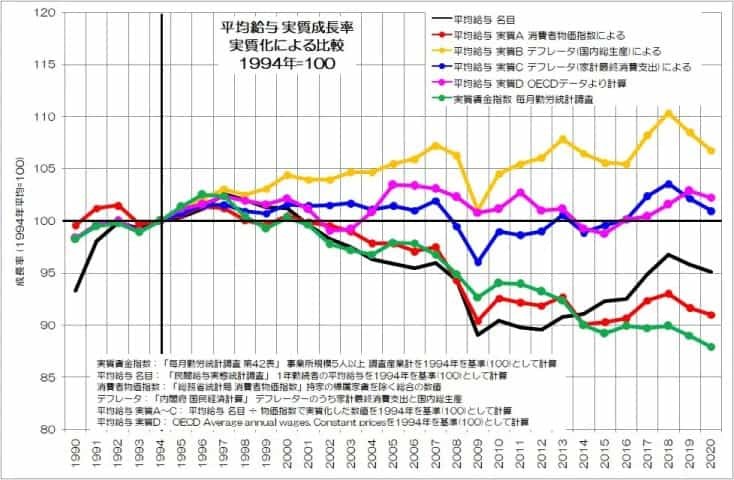

図7が平均給与の実質値を1994年を基準とした成長率として表現したグラフです。

各実質値は、平均給与の名目値を下記物価指数で割る事で実質化したものです。

A(赤):消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)

B(青):デフレータ(家計最終消費支出)

C(黄):デフレータ(国内総生産)

毎月勤労統計調査の実質賃金指数(緑)は、ほぼA(赤)と一致する事がわかりますね。平均給与を消費者物価指数で実質化した数値です。先ほどの図5で見た通りです。

一方、OECDの平均給与実質値(紫)は、ほぼB(青)と一致して横ばいです。こちらも、OECDの定義通りデフレータ(家計最終消費支出)で実質化したものです。

AとBは、元となる平均給与 名目値のデータは同じで、実質化の計算に使う物価指数が異なるだけですね。

それぞれの公表データともほぼ一致し、整合性がある事が確認できました。つまり、日本の実質賃金指数と、OECDの平均給与実質値は、実質化する際の物価指数が異なるだけで、矛盾しないという事が言えそうです。

逆に言えば、実質化する際の物価指数を何にするかで、これだけ数値が乖離するわけですね。デフレータ(国内総生産)を用いたC(黄)は上昇傾向ですらあるわけです。