1. 私たちの実質賃金は下がっている?

前回は、家計支出の長期データを眺めてみました。

非消費支出や生活必須の支出が増えたり、減らせない中、切り詰められるものはできるだけ切り詰めているような家計の姿が窺えました。世帯主の所得低下を含め、家計収入の減少が大きな要因として考えられそうですね。

以前、平均給与の名目値と実質値について取り上げました。(参考記事: GDPと給与、名目と実質)

OECDのデータでは、平均給与の実質値は停滞が続いています。一方で、実質賃金は下がり続けているという指摘もなされているようです。

実質賃金は下がっているのでしょうか?停滞が続いているだけなのでしょうか?

今回は実質賃金低下の謎について明らかにしてみたいと思います。

実質賃金低下が指摘されているのは「毎月勤労統計調査」です。まずはこのデータから眺めてみましょう。

毎月勤労統計調査 第42表 より、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

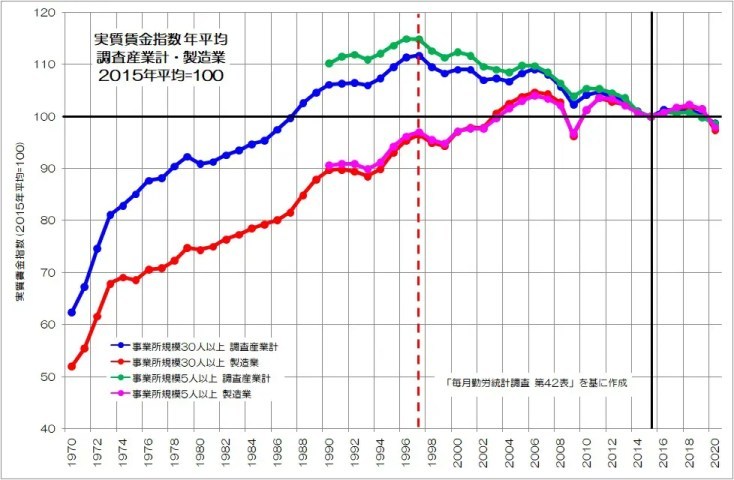

図1は、毎月勤労統計調査にて公表されている実質賃金指数のグラフです。

2015年を基準(100)とした指数として表現されています。

事業所規模が「5人以上」と「30人以上」、産業区分は「調査産業計」と「製造業」のデータが集計されています。2015年基準の指数ですので、2015年の数値に対して何倍かという数値ですね。

製造業の方が調査産業計よりも下に位置しているので、製造業の方が賃金が安いように見えるのですが、そういったグラフではありません。2015年で両者が100となる指数で表現されているので注意が必要です。

製造業は右肩上がりで実質賃金が上昇していて、調査産業計が1997年を境に実質賃金が下がり続けているという事を意味しています。

毎月勤労統計調査 より、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

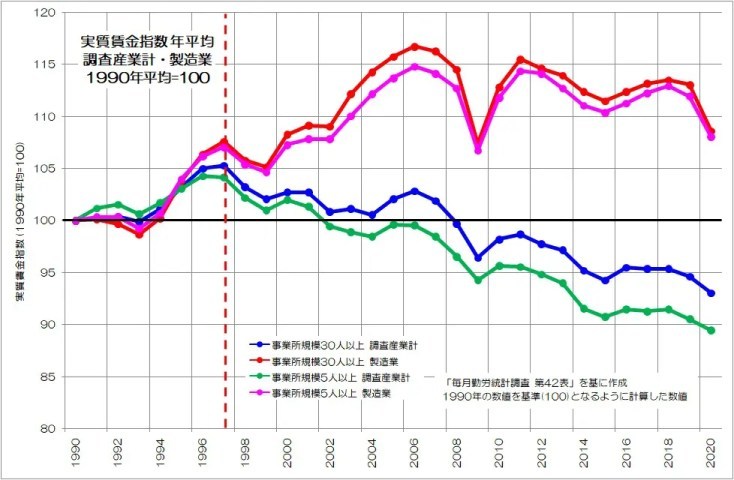

図2は図1の基準年を1990年に変更したものです。

基準年としたい年の数値で各年の数値を除すと、新しい基準年による指数に再計算できます。こちらの方が、2015年基準よりも見やすいかもしれませんね。

図2を見て明らかなように、1997年をピークにして製造業は上昇傾向が続き、調査産業計は減少傾向が続いています。

日本の製造業は小規模事業者の淘汰が進み、経済規模を縮小しながらも「生産性」が高まっている状況です。(参考記事: 日本の製造業で起こっている事)

実質賃金のこの上昇も、そういった製造業内部の変化を伴っていると見た方が良いかもしれません。

気になるのは、「調査産業計」の推移です。「毎月勤労統計調査における記号の見方」によれば、この調査で対象としている産業はOECDと同様の「ISIC REV4」のうち農林水産業を除くすべての産業が含まれているようです。

OECDのデータとほぼ変わらないようですね。

2. OECDのデータでは実質給与は横ばい

OECDで公表されている平均給与の実質値はどのような状況だったでしょうか。

以前ご紹介したグラフを振り返ってみましょう。

OECD統計データ より、『アゴラ 言論プラットフォーム』より引用)

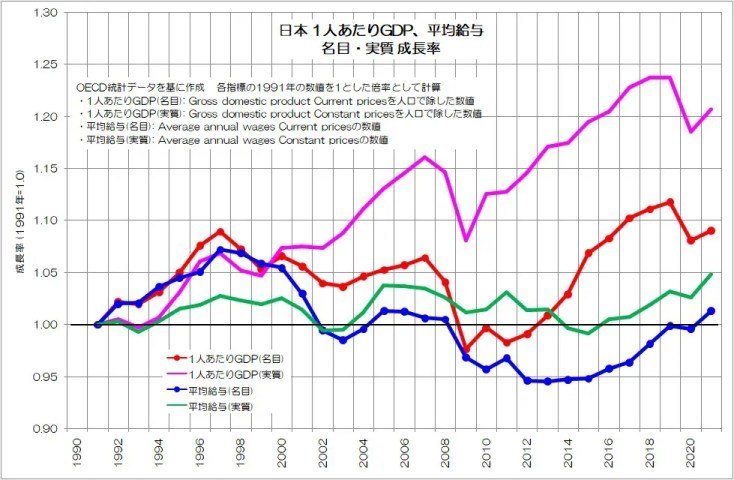

図3はOECDのデータのうち、1人あたりGDPと平均給与について、名目値と実質値を1991年を基準とした成長率としたものです。(参考記事: GDPと給与、名目と実質)

OECDの平均給与のデータは、Average annual wagesの数値です。名目値はCurrent prices、実質値はConstant pricesとなります。

OECDのデータでは、平均給与の実質値(緑)は多少のアップダウンがありながらも横ばい傾向が続いているようです。

日本の実質賃金は1997年から下がり続け、OECDのデータでは停滞が続いているだけに見えます。

なぜこの2つのデータは食い違うのでしょうか?

経済停滞と物価停滞が続く日本の指標について、「実質化」というのがいかにあやふやなものなのかを示す典型的な例だと思いますので、少し検証してみましょう。