アパレルのD2C その多くがしている誤解とは

私は、役所からの依頼で地場産業のブランド化の仕事をしたことがある。必死にブランド化、世界化を考えた私は、ファンドが行った「鯖江のメガネの世界化」などを徹底研究したのだが、私に突きつけられた言葉はあまりに身勝手なものだった。

曰く、「我々は、何もしなくても天から金が降ってくる。だから、先生(私)は、自分たちがつくった事業計画にサインしてくれるだけで良い。余計なことをするな」だった。

私は、プロのコンサルタントとして、クライアントの事業価値向上に、それこそ命をかけて取り組んできたのだが、このようなイカサマのような仕事はしたことがない。それでも、内容が素晴らしければ、サインも辞さないと、中身をみせてもらったら、各工場が好き勝手に仕事をやって、それらを束ねるECをつくる。つまり、工場からECで直接消費者に売るD2Cだということだ。

聞けば、大阪で同じようなことをやっていて、そのとき使ったコンサルは有名な御仁らしいが、未だに赤字のようだと悩んでいた。当たり前である。私は、「Acquisition(新規顧客の獲得)はどうしているのか」など、通販の「基本のき」を聞いたつもりだが、驚くことに、彼らは、CPA(顧客獲得コスト)やLTV(顧客生涯価値)という基本さえしらず、「また、コンサルが横文字を使いやがって」と私の言うことに耳を貸さない。

消費者に認知させるための先行投資もせず、誰もしらないサイトが一つできただけで、さらに、そのポータルから入る工場は、ライダースウェアもあれば女性用ドレスもあり、紳士ドレスもある。こんなサイトを誰が訪れるのだろうか。

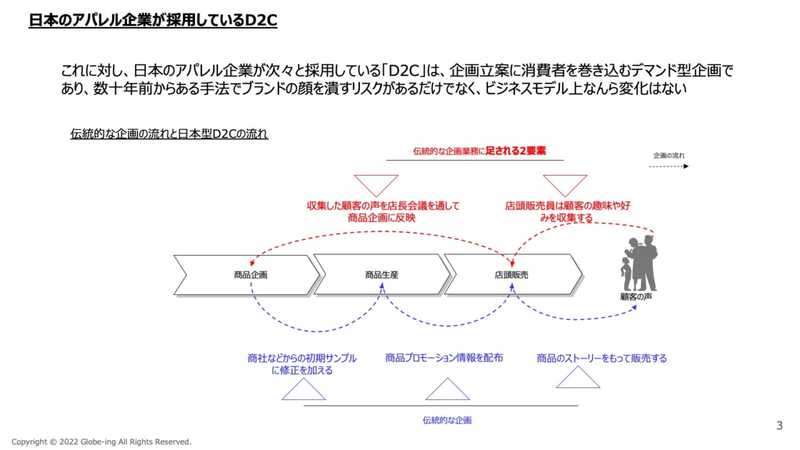

これは、私が見た最悪のケースのD2Cだ。それでは、その他のアパレルは何をもってD2Cとしているのか。驚くことに、「企画段階で消費者を巻き込み、消費者のニーズを服に活かすこと」をD2Cと呼んでいるようだ。しかし、このD2Cも致命的な欠陥をもっている。なぜなら、このD2Cは、消費者は自分が着たい服がくっきりとした解像度をもって頭の中にあること。また、その服が市場にないこと、が前提だからだ。

アパレルの店頭現場にいる人であればおわかりと思うが、お店に来る女子達は、必ずしも自分たちの着たい服を明確に持っているわけではない。それ以上に「お買い物」という行為が楽しいのだ。さらに、販売員との接客を通して、「ありたい自分」に近づく服と出会い、購買が発生する。

論理的に考えて、明確に自分の頭に買いたい商品がある人はネットで服を買うだろう。SPAという言葉も製造小売業と訳されるが、この言葉もメーカー系アパレルにとっては「自社店舗をもつこと」だし、小売系アパレルにしてみれば「時前で生産をすること」と解釈され、ゆくところによって定義がバラバラになっている。そして実務を知らないファンドなど金融機関は「SPAであれば競争優位を持っている」と、風が吹けば桶屋が儲かる論理を振りかざす人も多い。消費者企画の商品供給など、私は丸井やスクロールで15年前からやっていたし、おそらく、多くのアパレルが試し、何の効果もないことが実証されているだろう。

ちなみに三越伊勢丹は、消費者の声をダイレクトに聞くことより、半歩、一歩先を提案することが大事だと考えている。

世界標準のD2Cを日本の製造業が持つために必要な5つの機能

それでは、世界標準のD2Cを、ブランドさえもっていない日本の縫製工場などが持つためにはどうすれば良いか。以下の5つの機能を実装する必要がある。

- 強いブランド (適当に名前をつけても売れない)

- 消費者を魅了するライブコマース

- ビッグデータアナリティクスの技術

- 在庫を極小化するマーチャンダイジング技術

- 決済機能と個別配送可能な物流

これらは、中国のモンスター企業 Shein の逆モデルと私は呼んでいる。当たり前だが、CPA、CPO(新規顧客の獲得単価)、LTV、RFM(最終購入日、購買頻度、購買金額の3つで分析する手法)、ROAS)(広告回収率)など、英語を習うものなら、アルファベットに等しい言葉とその概念は知っていて当たり前であることも付け加えておこう。

特に、私が驚いたのは、現役の戦略コンサルタントが、ストックビジネスにおいて、レスポンスレートと自社固定費から割り出される顧客データのクリティカルマスについて、このクリティカルマスを満たすまで投下される広告の意味さえ理解せず、私に「この企業は、広告ばかりつかって客を増やしており赤字を累積させている」など、ストックビジネスの投資回収手法とマネタイズ手法さえ理解していないことだった。

私自身、通販企業で実務を6年以上やっており、また、再建も経験したため、こうしたコンセプトは当たり前のように知っている。確かに、広告投下がAcquisitionと繋がっておらず、代理店に広告を払いっぱなしで、一方で広告を止めるとブレークイーブンを割るという、初期設定(レスポンスレート、LTV、自社開発固定費などから割り出される顧客データベース設計)から間違っているケースも見てきた。それも、超一流メーカーだ。つまり、代理店の「カモ」になっているわけだ。私は、技術やSDGs対応などは、素人考えで進めるべきではないと思う。

今後、間違いなく、「作り場」と「売場」はデジタルで繋がり短縮化されてゆく。ECをリアル店舗のように売場の一つと考えると火傷をすることになるのは、冒頭のメタバースも同様だ。

「知らなきゃいけないアパレルの話」

アパレルはSDGsに殺される!なぜ多くのアパレルは青色吐息でユニクロだけが盤石の世界一であり続けるのか!?誰も書かなかった不都合な真実と逆転戦略を明かす、新時代の羅針盤!

書籍の予約は:『知らなきゃいけないアパレルの話』まで

3刷突破!河合拓氏の書籍

「生き残るアパレル 死ぬアパレル」好評発売中!購入は下記リンクから。

プロフィール

河合 拓(経営コンサルタント)

ビジネスモデル改革、ブランド再生、DXなどから企業買収、政府への産業政策提言などアジアと日本で幅広く活躍。Arthur D Little, Kurt Salmon US inc, Accenture stratgy, 日本IBMのパートナーなど、世界企業のマネジメントを歴任。2020年に独立。 現在は、プライベート・エクイティファンド The Longreach groupのマネジメント・アドバイザ、IFIビジネススクールの講師を務める。大手通販 (株)スクロール(東証一部上場)の社外取締役 (2016年5月まで)

デジタルSPA、Tokyo city showroom 戦略など斬新な戦略コンセプトを産業界へ提言

筆者へのコンタクト

提供元・DCSオンライン

【関連記事】

・「デジタル化と小売業の未来」#17 小売とメーカーの境目がなくなる?10年後の小売業界未来予測

・ユニクロがデジタル人材に最大年収10億円を払う理由と時代遅れのKPIが余剰在庫を量産する事実

・1000店、2000億円達成!空白の都心マーケットでまいばすけっとが成功した理由とは

・全85アカウントでスタッフが顧客と「1対1」でつながる 三越伊勢丹のSNS活用戦略とは

・キーワードは“背徳感” ベーカリー部門でもヒットの予感「ルーサーバーガー」と「マヌルパン」