メゾンのメタバース参入は

話題性と先進性を見せるため

有識者会議での議論でもそうだが、ことあるごとに「LVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)が」「プラダが」、「グッチが」といわゆるラグジュアリーブランドの名前を出し、「日本のアパレルも彼らのようにすべきだ」と論じる人が多い。こうしたメゾンがSDGsの観点からブランドエクイティ向上に利用しているのは事実だが、業界専門誌でもSDGsについて語るときは、トップメゾンの話ばかりである。

日本のアパレル産業の話をしに来たと思ったらこの有様で、しまむら、TSI、パルグループ、オンワードなどの話しは一切でない。というより、知らないのだろう。トップメゾンは、昔から「変わったこと」をする。以前、日経新聞社の取材で、「最近、トップメゾンが、アニメや漫画をモチーフとしたデザインを多く出しているが、なぜか」という相談をうけた。答えは簡単だ。彼らは、他のアパレルとは異なり先進性をださねばならないため、「変わったこと」を積極的に行うことで、一般アパレルとの違いや差を出している。ただ、それだけだ。

同様のケースが「D2C(ディレクト・トゥ・コンシューマ)」である。私はD2Cについて語って欲しいという依頼を受け、事前に関連書籍を2-3冊読んだのだが、それらのほとんどは、先進事例として挙げるのは化粧品ばかりで、なぜか、急に「アパレルは、、、」と話がすり替わる。資生堂、コーセー、ロレアルなど、化粧品は製造業がブランドを持ち、流通があって小売が複数のブランドを販売している。だから、自社ブランド群だけを集めた小売を自前で持つことは意味があるわけだ。またこうした流通構造から、製造業であるメーカーには消費者のダイレクトの声が届きにくく、ブランドホルダーである製造業は消費者調査ばかりやっている。今、フォーカスグループインタビューや定量調査は、こうしたブランドホルダー製造業ばかりだ。

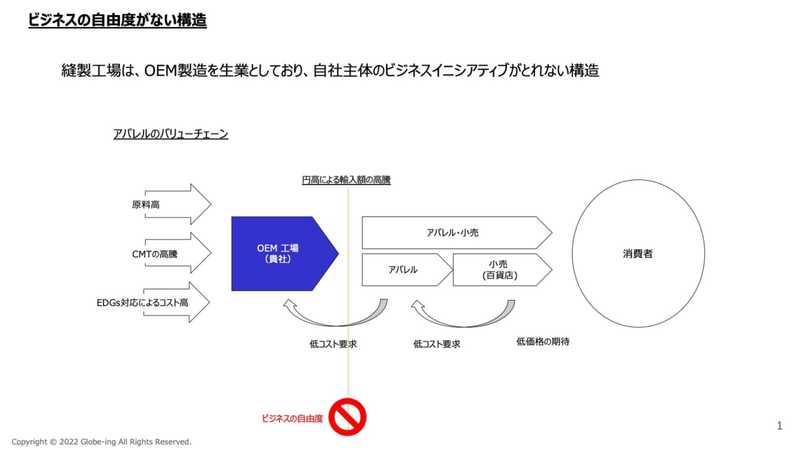

しかし、アパレル製造業はいわれたことをやるだけで、自社企画を持たない、自社ブランドも持っていないOEM工場である。彼らがブランドホルダーであるアパレル企業を飛ばして、消費者調査をやっても何の意味も無い。製造業のD2Cを考える上では、化粧品のビジネスモデルは、アナロジーとしては全く活用できないわけだ。

河合拓氏の新刊がいよいよ9月に発売決定!

「知らなきゃいけないアパレルの話」

アパレルはSDGsに殺される!なぜ多くのアパレルは青色吐息でユニクロだけが盤石の世界一であり続けるのか!?誰も書かなかった不都合な真実と逆転戦略を明かす、新時代の羅針盤!

書籍の予約は:『知らなきゃいけないアパレルの話』まで

3刷突破!河合拓氏の書籍