目次

長期間維持可能な自己複製系

寄生RNAはウイルスのように宿主RNAの複製能力に依存する

point

- RNA分子をベースにした自己複製系を長時間に渡り維持することに成功した

- 世代が重なると自己複製系からウイルスのように複製能力を他のRNAに依存する寄生RNAがあらわれた

- 宿主RNAと寄生RNAは互いに耐性獲得競争をはじめた

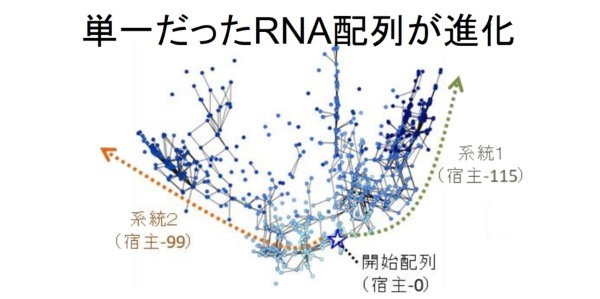

- 耐性獲得競争を続けるうちに宿主RNAが複数の系統に分岐し異なる分子の種がうまれた

生命が生まれる前の時代では、すでにRNAや短いタンパク質からなる、分子の自己複製システムが存在していたと考えられています。

すなわち生命が生まれてから自己複製システムができたのではなく、もともと地球に自己複製システムがあったからこそ、生命誕生につながったとの意見です。

しかしこれまで地球にあったと考えられている自己複製システムは、分子の急激な増殖の末、周囲の資源をあっという間に使い果たして停止させると分かっています。

そのため現在に至るまで、実験室で生命を誕生させた自己複製システムを再現する試みは失敗しているのです

もし既存の自己複製システムしか原始の地球なかった場合、実験室での失敗と同じように、地球で生命は誕生しなかったでしょう。しかし現に私たち生物は存在しています。

自己複製システムが先に存在したに違いないが、それをいくら実験室で試しても生命はうまれない…。

この単純な謎は永遠に解けないかに思われました。

しかし今回、東京大学の研究者たちは原始地球を模した自己複製システムに、独自の調整を加えることで、自己複製反応を300世代以上、延々と続けることができました。

また複製を重ねる中で試験管内部にはベースとなるRNAの他に、ウイルスのよう「寄生型のRNA」がうまれたほか、寄生型RNAに耐性をもった新型RNAの誕生と、その耐性にさらに耐性を持った新型寄生RNAがうまれました。

そしてこの絶え間ない耐性獲得競争が、単一だったRNAを複数の異なる系統に分岐させ、新たな「種」を作り出していたのです。

この結果は、分子の世界において、種の起源は競争であったことを意味します。

長期間維持可能な自己複製系

これまで考案された自己複製システムは、どれも自己増殖の結果として資源を使い果たし、システムが停止してしまいました。

そのため、どの自己増殖モデルを使っても、生命に近づく様子は観察されなかったのです。

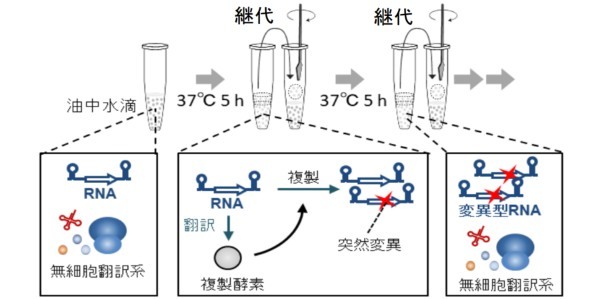

そこで東京大学の研究者たちは、試験管内部に自己増殖能力を持ったRNA分子入れ、大腸菌の細胞質ゲルから抽出した「無細胞翻訳反応液」を加えました。

この無細胞翻訳反応液には遺伝翻訳に必要なタンパク質、RNA、リボソーム、アミノ酸や核酸などの低分子化合物が、反応に必要なエネルギー源と共に含まれていました。

自己増殖に必要な資源とエネルギーが込められたパッケージと言い換えることができます。

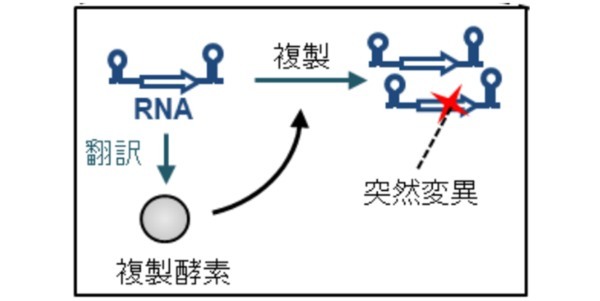

自己増殖能力を持ったRNAをこの無細胞翻訳反応液に加えて温めると、RNAにコードされた遺伝子がタンパク質として翻訳され、複製酵素をつくり、RNAの自己増殖が行われはじめます。

またこのシステム全体を、上の図のように、油中水滴(油の中にある小さな水分)の中に封じ込め、資源とエネルギーのパッケージである無細胞翻訳反応液で希釈させながら、複製を繰り返していくと、複製ミスにより突然変異が起き、元とは僅かに異なる配列を持ったRNAが生じました。

この変異がオリジナルとなる配列よりも複製しやすい配列であった場合、変異配列は集団の中で自分のコピーを増やしていき、新たな主流派を形成することがわかりました。

優れたものがオリジナルと入れ替わるのは、生物の世界の基礎となった分子からなる自己複製システムでも同じようです。

ですがこのRNA複製をしばらく続けていると、研究者は奇妙な配列を持ったRNAが現れはじめたことに気が付きました。

寄生RNAはウイルスのように宿主RNAの複製能力に依存する

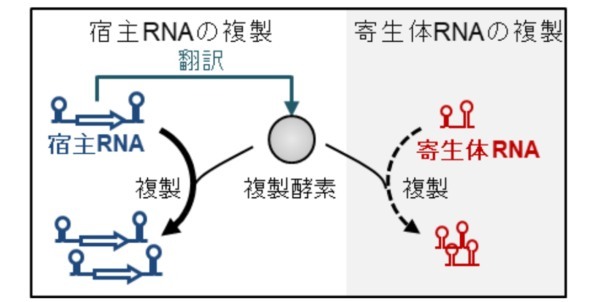

複製と繰り返しの世代交代の中で現れた、その奇妙なRNAは主流派のRNAに比べて短い配列しかもっておらず、自分で自分を複製するのに必要な複製酵素の設計図を配列内に持っていなかったのです。

そのため奇妙な短いRNAが増殖するには、上に図のように、主流派のRNA配列が生産する複製酵素を借用する必要がありました。

研究者はこのウイルスのように他者の機能に依存するRNAを「寄生RNA」と名付け、さらに複製を継続させました。

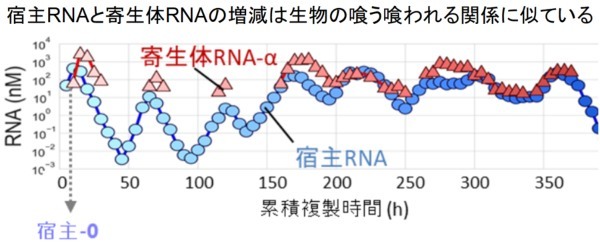

その結果、上の図のように、宿主となる従来型のRNA(区別ため以下宿主RNA)と寄生RNAの数はダイナミックに変動している様子が明らかになりました。

寄生RNAが増え過ぎると宿主RNAが減り、宿主RNAが減ると寄生RNAも減ります。

そこでまた宿主RNAが増えることができるようになり、すると寄生RNAもまた増えます。

宿主RNAと寄生RNAは、現実世界の喰う喰われるの関係を反映するかのように、増減を繰り返していきました。

ですが研究者は増減を繰り返すなかにあって、初期の寄生RNAとは大きく異なる配列を持った新型寄生RNAが存在していることに気付きました。

この新型寄生RNAはいったいなぜ誕生したのでしょうか?