【木村ヒデノリのTech Magic #115】 タイトルを見てピンときた読者は筆者と同年代だろう。バーコードバトラーは1991年にエポック社から発売されたハードウェアゲーム機だ。当時すでに隆盛を極めていたファミコンをはじめとするテレビゲームをものともしない勢いで爆発的ヒットになった珍しいゲーム機で、そのコンセプトも斬新。同時期に普及し始めたコンビニにあやかった「コンビニウォーズ」という触れ込みで商品のバーコードを読み込んで戦闘力などに変換、対戦するというものだ。

ゲーム画面にはデジタルの英数字と少しのマークなどしか表示されず、キャラクターは説明書に印刷するという当時からしても古臭いやり方にも関わらず、コロコロコミックの連載なども相まって子供たちを熱狂させた。現代においても色褪せないバーコードバトラーIIの魅力から、コンセプトメイキングやブランディングの重要性について考えてみたい。

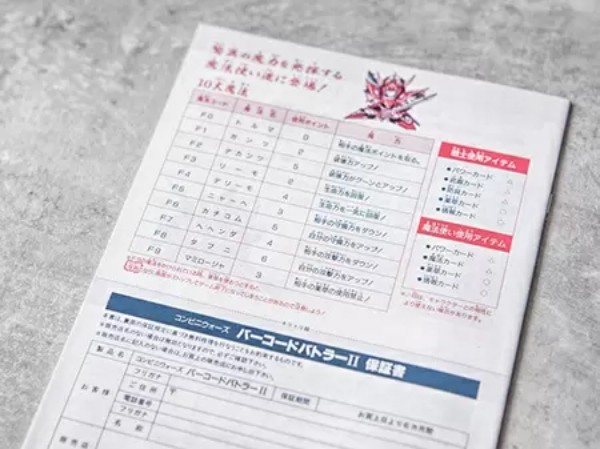

(画像=初代バーコードバトラーからシステムが一新され、爆発的なヒットとなった「バーコードバトラーII」、『BCN+R』より引用)

(画像=ハードウェアからはじまり、ファミコンへ展開していくというマーケティングは当時革命的だった、『BCN+R』より引用)

(画像=バーコードバトラーIIからは魔法も使えるようになって戦い方の幅が広がった、『BCN+R』より引用)

社会現象になる面白さ、発見、コレクション、対戦の融合

バーコードバトラーといえば、当時店の商品からバーコードのみが切り取られるという社会問題まで引き起こしたエポック社の大ヒット玩具だ。ファミコンやゲームボーイがあった時代に、ゲームソフト以外でブームを巻き起こすというのは革命的と言える。その要因となったのが「お店のどこかに強いキャラが埋まっているかもしれない!」という発掘性だ。トレカのようなコレクション性、対戦の面白さに加え、この発掘性があったおかげでテレビゲームを凌ぐ勢いになったのである。コンセプトだけでハード的に劣る玩具がテレビゲームに勝つというのはなかなかできることではない。おこづかいが少ない子でも工夫次第で探し出せるという発掘性は、当時テレビゲームにも勝る魅力をもたらしていたのだ。

(画像=『BCN+R』より引用)

(画像=バーコードバトラーIIでは有線接続による拡張性も完備され、

後に4人対戦や新たな職業(聖戦士など)も追加された、『BCN+R』より引用)

後に4人対戦や新たな職業(聖戦士など)も追加された、『BCN+R』より引用)