●かっぱのために淵を残そう

――続いて、もう一つ代表的な妖怪として「かっぱ」の生活条件をうかがいたいです。水辺で、きゅうりが生えていればOK、というイメージを勝手に抱いておりますが……。

市川:実は「かっぱ」というのはもともと関東地方や東日本における方言のひとつで、地域によって呼び名も見た目も実にさまざまなんです。四国ではかっぱは「エンコ」「猿猴(えんこう)」と呼ばれていますが、これは毛むくじゃらの茶色の姿、どちらかというと猿に近い妖怪になっています。

――ええっ。一般的なかっぱと随分と違いますね。

市川:石川県や北陸地方ではかっぱのことを「かわそ」と呼んだりします。言わずもがな、カワウソをかっぱの一種として妖怪視したものです。2012年に環境省が絶滅を宣言したニホンカワウソはかつて人々の生活に身近な生き物だったわけですが、水の中から立ち上がった姿がある種人間のように見えて、現地では「かわそ」、今でいうかっぱとして扱われていたわけですね。

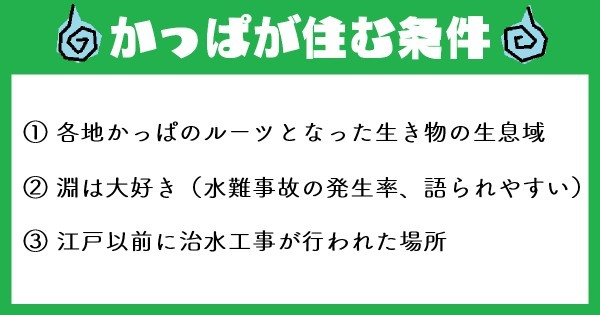

このようにかっぱが、その地域の川辺に住む生き物と紐づける形で、さまざまな名前で呼ばれているのは重要な要素です。現代でも、ルーツとなった生き物の生息域と照らし合わせることで、かっぱの住処が浮き彫りになってくるかもしれません。

――なるほど。そうなると四国ではサルの生息域にかっぱがいるかもしれない、ということですね。

市川:あとは、淵も重要なポイントです。

淵というのは川の中でも「水深があり」「流れがゆるい」ところを指しますが、安全そうに見えて急に10〜20mの深さになっていることも珍しくありません。複雑な流れや渦が発生するなど水難事故が起こりやすい場所で、「人ではない何かに足を引っ張られた」と、淵にかっぱが現れる伝承は多く残っています。

あとは川のどこかにピンポイントで固有名詞がつけられているとき、「◯◯淵」など淵が使われがちなのも重要です。自ずと「あの◯◯淵には……」といったように共同体の中で情報が共有しやすくなってきます。「語りやすい場所」という側面からも、淵にはかっぱが発生しやすいとみていいでしょう。

――淵にこれだけかっぱの発生条件が詰まっているなんて。でも近代はダム開発や治水工事などで、川から淵は減っているイメージです。

市川:そうなんですよ……! かっぱの住処が非常に危ないんです。

実際、河川の支流に小さなダムを作るだけでも、淵はけっこうなくなっています。また、広葉樹を針葉樹に変えてしまうことで土地の保水量が減り、川に入る水の量が少なくなることも淵が減る大きな要因です。ですので、衛星データで調査するときは、ダムがなく、植林(人工林)よりも原生林が残っているエリアを探せばかっぱにとって住心地の良い場所が見るかるかもしれません。

かっぱの伝承が残りにくくなっている理由は環境的背景もあるとみて、三好市山城町では淵の名前を残すために地元の方々が動き出しているところです。

――マンガやアニメで「都市開発によって妖怪が住処を奪われた」エピソードはよくみかけますが、かっぱの場合は切実な問題ですね。気になったのですが、治水工事を早い段階で取り組んでいる河川はかっぱは少ないのでしょうか。水際に人間の手が入ると、自ずとかっぱも姿を消してしまいそうなイメージです。

市川:実は治水工事とかっぱには深い関わりがありまして。浅草には合羽橋という地名がありますが、隅田川や江戸川沿いにはかっぱが住んでいて、今はなき新堀川の治水工事を行ったという伝承があるんです。

――え、追いやられるどころか、むしろ協力的だったのですか。

市川:製鉄所の人々が鬼と結び付けられたケースに近いのですが、水辺で仕事を営む人々を「水のスペシャリスト」としてかっぱになぞらえた文脈が考えられますね。

一方で、ご推測の通り治水工事を進めたことでかっぱがいなくなったケースもありえます。現代で言うところの護岸工事でしょうか。

江戸の治水工事はもう少し自然の地形と連動したあり方でしたが、戦後から現代にかけては川辺をコンクリートの堤防でガチガチに固めてしまうような、自然を封じ込める工事が行われました。同じ治水工事でも、年代の違いでかっぱのいる・なしが変わってくるかもしれません。

――なるほど……あと、かっぱも「人里と自然の境界」に現れるのでしょうが、具体的にはどれくらい人里から離れたエリアに生まれるのでしょうか。

市川:先ほどの鬼に比べると難しいですね(苦笑) 日本には海がない県はあっても川がない県はないわけで、おおよその市町村には川があるため、全国の至るところにかっぱの伝承があります。

茨城県にある牛久沼では、明治から昭和にかけて活躍した小川芋銭という画家が近くにアトリエを築いてかっぱの絵を描き続けたことが知られていています。他にも、悪さをしたかっぱを縛りつけていたという松の木、通称「カッパ松」も牛久沼のそばに残っていますが、アトリエ跡地やカッパ松と牛久沼の距離は参考にしても良いかもしれません。

とはいえ、小川芋銭のアトリエ跡地「雲魚亭」やカッパ松と、牛久沼のほとりの距離はわずか140メートルほど。隅田川の掘割工事を手伝ったりと、かっぱと人里の距離感はかなり近いのかも……?

――さまざまなかっぱの生活条件をありがとうございます! これだけあると衛星から住まいを探せそうです。

* *

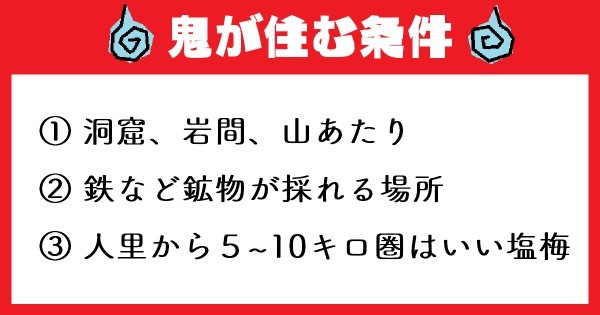

市川先生からうかがった「鬼」と「かっぱ」の生活条件の数々。ひとまずざっくりまとめると以下の通りになりました。

なぜ妖怪がそのような生態系になったのか、地域社会と結びつけながら知ることで、昔の人々の暮らしが浮き彫りになっていく過程は実に刺激的でした。やっぱり妖怪がいる世界は面白いし、生み出した人間の想像力ってすごい……!

本来ならこれらの生活条件をもとに鬼もかっぱも探索したいところですが、宙畑編集部のみなさんと相談した結果、今回はリソースの都合上どちらか絞ることに。ということで、後編ではTellusで「鬼が住みやすそうなエリア」を調査していきます。ひょっとしたら、新たな妖怪スポットが生まれるかも……?

<後編へ続く>

取材・文:黒木貴啓(ノオト)

編集:ノオト、宙畑編集部

提供元・宙畑

【関連記事】

・衛星データには唯一無二の価値がある。メタバース空間のゼロ地点を作るスペースデータ佐藤さんを突き動かす衝動とは

・深刻化する「宇宙ごみ」問題〜スペースデブリの現状と今後の対策〜

・人工衛星の軌道を徹底解説! 軌道の種類と用途別軌道選定のポイント

・オープンデータ活用事例27選とおすすめデータセットまとめ【無料のデータでビジネスをアップデート! 】

・月面着陸から50年!アポロ計画の歴史と功績、捏造説の反証事例