『今昔物語集』の百鬼夜行に、江戸時代の妖怪浮世絵ブーム。昭和は水木しげるの漫画『ゲゲゲの鬼太郎』、平成はゲーム『妖怪ウォッチ』が大ヒット――古くから日本社会において妖怪は「人間の心の闇」を具現化した存在として切っても切れない関係にありますが、2020年も例外ではありませんでした。

新型コロナウイルス感染症が世間に蔓延し始めた2020年2月から、疫病退散にご利益がある妖怪として「アマビエ」のイラストを描くことがSNSでブームに。また、鬼と化した妹をもとに戻すため悪鬼と戦い続ける主人公の姿を描いた人気漫画『鬼滅の刃』は、10月公開のアニメ劇場版が興行収入歴代1位となる大ヒットを記録。経済波及効果は少なくとも2,000億円を超えたと報じられています。

ありがたい、ありがたすぎるぞ、妖怪たち。

しかし、昔から暮らしている当の妖怪たちは、環境が大きく変化した現代の日本でちゃんと暮らせているのでしょうか。漫画やアニメで「環境破壊によって妖怪の住処が奪われている」なんてシーンを見たことがありますが、今の日本に本当に住む地域がないのだとしたら、なんとも恩知らずなものです。何より、妖怪の住んでいない日本なんてつまらない。

そうだ、宇宙から探そう。今の日本でも妖怪が暮らせる土地を。

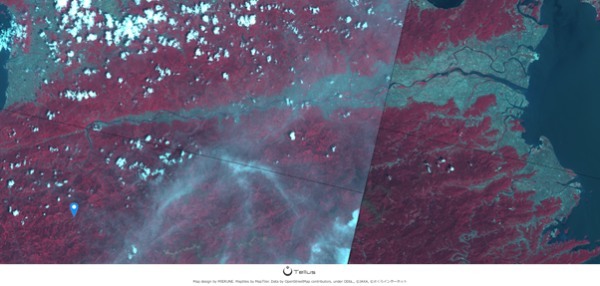

代表的な妖怪の”住まいの条件”を調べ、衛星データによって地球上の伐採データや水場、標高、夜間光などさまざまな情報がわかる衛星データプラットフォーム「Tellus」(テルース)で、今も妖怪が暮らせる場所を探してしまえばいいのです。

見つかったら「この妖怪は まだ日本にいるのです」とトトロのキャッチコピーばりに安心して、その場所をしっかり守っていきたい。最強の鬼と言われる「酒呑童子」伝説が残る京都や、かっぱで知られる岩手の遠野がすでに住心地が悪くなっていたら、「このエリアどう?」と引っ越し先を提示してあげたい。衛星データでお部屋探しだ。

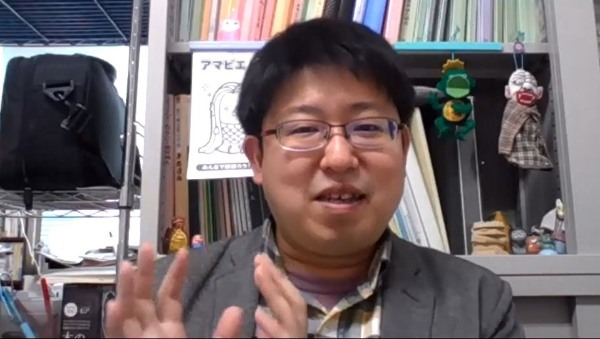

そこで「地域社会と妖怪文化との関係」について研究している市川寛也・群馬大学准教授に、妖怪といえばすぐ皆さんの頭に思い浮かぶであろう「鬼」と「かっぱ」の生活条件をうかがいました。古くから伝わる妖怪は日本のどんな場所で生活してきたのか。そして妖怪の存在は社会にどんなことをもたらしてきたのでしょうか。

市川 寛也(いちかわ ひろや):1987年生まれ、茨城県出身。群馬大学共同教育学部美術教育講座准教授。地域社会と妖怪文化との関係について研究。各地で地域住民と一緒に妖怪がいそうな場所を探すワークショップ「妖怪採集」も実施している。

●妖怪が暮らすには人が必要

――市川先生、今日はよろしくお願いします!

市川:はい。私は全国何カ所か妖怪にまつわる土地を継続的に観察してきたのですが、今回は衛星から妖怪を調べられるとのことで楽しみです。

――先生は、どうして地域と妖怪の関わり合いを研究しているのでしょうか。

市川:実は妖怪のことを知るためには、場所との結びつきが重要な要素になるんです。例えば民俗学者の柳田国男は妖怪と幽霊(おばけ)の違いの一つに、「妖怪は出る場所がある程度決まっている」点を掲げています。もちろんこれには例外もありますが、妖怪研究の一つの観点としてはうなずけるところもあります。

一人だけが語っても妖怪にはならず、特定の地域社会の中で「あの沼にはかっぱがいるぞ」「あの森には天狗が住んでいるぞ」みたいに、ある程度場所と結びつける形で語られることで妖怪は生み出されていくのです。そういう意味で、妖怪を見つめていくとおのずと地域の特性が浮かび上がってくる……地域社会を考えるのに妖怪は有効な視点の一つではないか、というのが私の研究の出発点です。

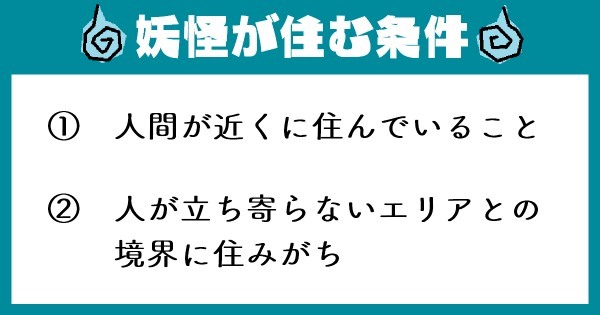

――なるほど。では早速ですが、妖怪はどんなところに住みがちなのでしょう。

市川:まず「その地域に人がいること」が重要なポイントです。例えば周りに何もない大海原、深い山奥など、人が立ち寄れないような場所は妖怪の話がそもそもあまりないんです。

――人間が介在しない場所にひっそりと暮らしているイメージなので、意外でした。

市川:ただし人が生活するエリアのみに妖怪が発生するのではなく、人の立ち寄らないエリアとの”境界”に現れやすいです。

かつての日本には比較的小さなコミュニティが点在していました。その生活空間と外の世界とのほどよい境目、例えば尾根から尾根へと隣の集落へ行くときに通る道沿いだとか、“日常のなかの非日常”といった場所に妖怪は出やすかったわけです。

そうした領域には、川渡りをしていると急に深くなって溺れやすい川淵や、落石が多い谷など危険をはらんでいることが多いです。危険な場所を他の人に伝える場合、現代ではハザードマップなど科学的な手段がありますが、昔は共同体のなかで言葉や視点を変え、「あの淵にはかっぱが出るぞ」なんて妖怪と結びつけて共有されていたというケースはよく見られますね。

――人が誰かに“日常に潜む非日常”を伝えるときに妖怪が生まれる、と。

市川:妖怪に人が欠かせないという意味では、私が調査している地域の一つ、徳島県三好市山城町は興味深いです。

山城町は四国の真ん中あたり、吉野川の上流に位置していて、ほとんどが急傾斜地のエリアです。大歩危(おおぼけ)・小歩危(こぼけ)の名勝が有名ですが、2000年頃からこの土地を「四国の秘境山城・大歩危妖怪村」として、妖怪伝承を80種ぐらい発掘して地域資源として発信しています。

――20年ほど前からとは、けっこう最近ですね。

市川:そうなんです。大歩危には有名な妖怪として「こなきじじ い」がいるのですが、もともと徳島の伝承であることはわかっていたものの、具体的にどこの地域で語られていたのか最近までわかっていませんでした。1990年代後半に徳島の郷土史家の調査で、山城町で複数の方から「小さい頃にこなきじじい の名前を聞いたことがある」と証言があったことから、一つの伝承の 地として知られるようになったのです。

地元のボランティア団体がまずはこなきじじい の石像を作り、そこからいろんな妖怪の伝承を発掘して、妖怪祭りを開いたり、道の駅に手作りの妖怪人形を展示したミュージアム 「妖怪屋敷」を作ったりしています。

――存在感のなかった妖怪たちが、地元の方たちの観光活動によって復活してきたと。

市川:まさに。子供の頃に聞いたことはあったけど特に価値を見出していなかったこなきじじい が、現代でまた息を吹き返しているパターンです。

アマビエも私たちのような妖怪マニアのなかではメジャーな部類でしたが、ごく最近までは一般的知名度はほぼ皆無に等しかったわけです。しかしご存じの通り、新型コロナウイルス感染症が流行し、SNSの拡散力も借りて一気に知れ渡り、流行語にノミネートされるまでに至りました。人の手によって、妖怪が現代で復活した好例でしょう。