(3) 箱根駅伝のコースの高低差解析

本題の通学路の高低差に入る前に、まずは箱根駅伝のコース自体の高低差について解析を行ってみます。

解析の手法は以前ご紹介した「東京五輪マラソンは本当に暑い? 衛星データで過去と比較してみた」と同様、駅伝コースのデータ化を行い、それにAW3Dのデータを重ね合わせることで、コースに沿った標高データを抽出することができます。

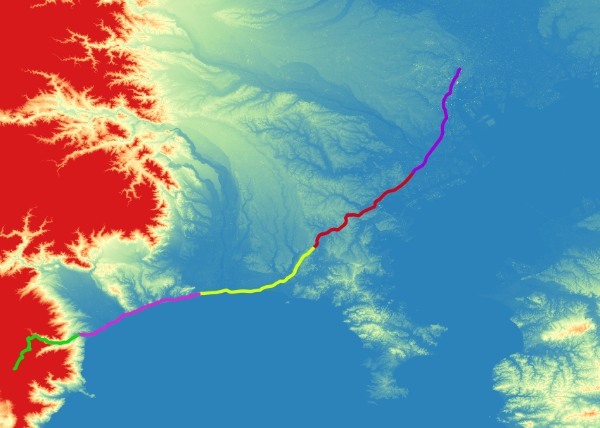

Credit : 読売新聞、『宙畑』より引用)

既にオープン化されている箱根駅伝のコースのKMLファイル(位置情報ファイル)がないかと探してみたのですが見つからなかったため、今回も自分でポチポチとコースをクリックしながらファイルを作成していきました。

これをあらかじめダウンロードしておいたAW3Dのデータと組み合わせた結果がこちら。

Credit : sorabatake, original data provided by JAXA、『宙畑』より引用)

青から赤になるにしたがって、標高が高くなっていることを示しています。箱根駅伝のコースは5区間を色を分けて表現してみました。

右上の東京駅近く、読売新聞社前からスタートし、鶴見中継所、戸塚中継所、平塚中継所までは青で塗られた平坦な道が続きますが、最後の小田原中継所からの5区(図中緑線)は、赤で塗られた標高の高い部分を一気に駆け上がっていく様が見て取れます。

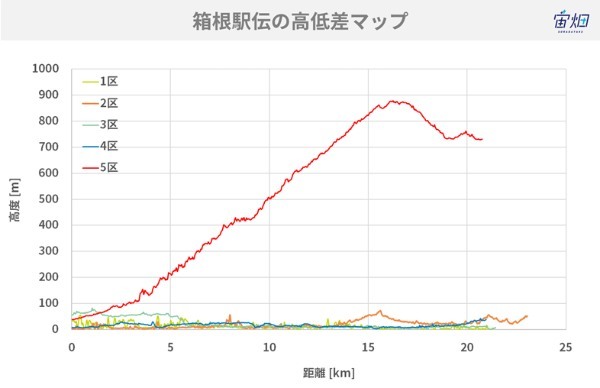

Credit : sorabatake、『宙畑』より引用)

これを数値で示したグラフが上図です。

1~4区と比較して、いかに5区の勾配がきついかが分かります。

この勾配に向かっていける能力と、通学路の高低差に果たして関係はあるのでしょうか!

(4) 箱根駅伝の強豪校の通学路の高低差解析

いよいよ、本題の「箱根駅伝が強い大学は、通学路に坂道が多い」という都市伝説の検証に移っていきます。

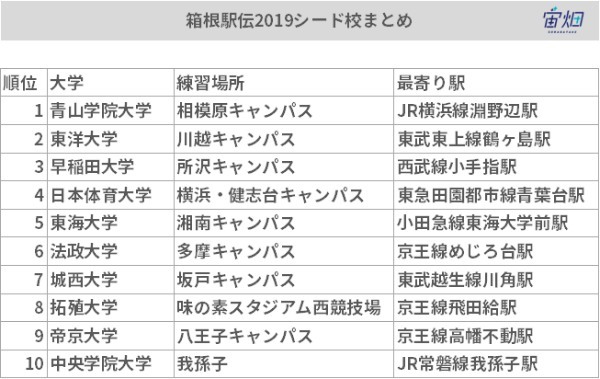

2019年の箱根駅伝のシードを獲得している10校とその練習場所、最寄り駅は以下の通りです。

Credit : sorabatake、『宙畑』より引用)

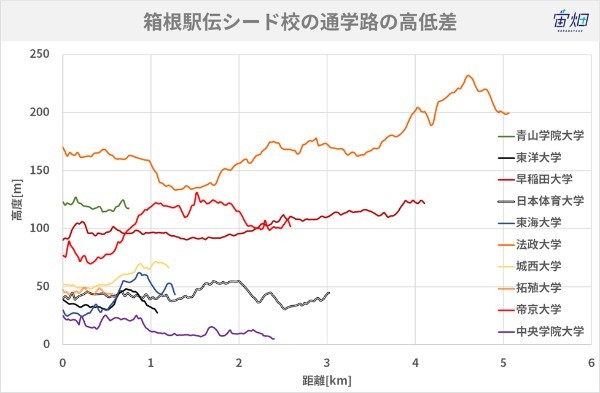

これらの最寄り駅から練習場までの道のりをKMLファイル化し、先ほどと同様にAW3Dのマップと重ね合わせて数値化したグラフがこちらになります。

Credit : sorabatake、『宙畑』より引用)

法政大学が圧倒的に遠い!高低差がすごい!ということが分かりましたが、近年連覇している青山学院大学や2位の東洋大学はこうして見比べてみるとそれほどでもないことが分かりました。