箱根駅伝には毎年20校の大学が出場し、10人が力を合わせゴールまでのタイムを競います。選手たちが一生懸命、次の選手へと襷をつなぐ姿は、何度見ても心が動かされます。

箱根駅伝にまつわる都市伝説(?)の一つとして「箱根駅伝が強い大学は、通学路に坂道が多い」というものがあります。

今回の記事ではそんな都市伝説が本当か、衛星データを使って探ってみたいと思います!

※本記事は宙畑メンバーが気になったヒト・モノ・コトを衛星画像から探す不定期連載「宇宙データ使ってみた-Space Data Utilization-」の第12弾です。まだまだ修行中の身のため至らない点があるかと思いますがご容赦・アドバイスいただけますと幸いです!

(1) 箱根駅伝の強豪校の通学路は坂道が多い?

箱根駅伝のコースはそもそも坂道が多いことで知られています。特に心臓破りの5区は他の大会とは大きく異なる特徴と言っていいでしょう。

さて、箱根駅伝にまつわる都市伝説(?)の一つとして「箱根駅伝が強い大学は、通学路に坂道が多い」というものがあります。

たしかに、筆者の知るところでは、例えば東海大学は駅から大学までの道のりに急な坂道があったなあと思います。

果たしてこの都市伝説が本当なのか、検証してみたいと思います。

今回は2019年の箱根駅伝に出場するシード校の10校を対象に、その通学路の高低差を確認していきます。

10校のキャンパスは関東圏の広範囲に渡ります。このように広範囲に及ぶときには、一度に広い範囲を撮影している衛星データが最適です。

(2) 標高データDEM(デム)とAW3D

衛星データの一つとして標高データ:DEM(デム。Digital Elevation Modelの略。)というものがあります。

人の目が2つあり同じ地点を2つの目で見ることで奥行きの情報が分かるのと同じように、同一地点を衛星の場所を変えて2方向から撮影すると高さ方向の情報を得ることができます。

Credit : JAXA、『宙畑』より引用)

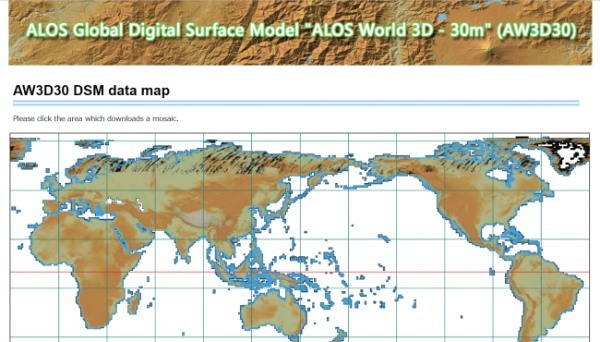

日本が作っているDEMとして、JAXAが作成しているAW3Dという衛星データがあります(厳密にはAW3DはDSM(Digital Surface Model)という分類ですが今回は割愛します)。

AW3Dとは、JAXAの衛星である「だいち」に搭載されたPRISM(プリズム)というセンサで観測したデータをもとに作成された標高データです。

AW3Dにも何種類かありますが、無料で公開されているAW3D30と呼ばれるデータセットの場合、水平方向の解像度は約30m、高さ方向の解像度は約5mとなっています。

メールアドレスの登録さえすれば、誰でも無料で利用することのできるデータです。

今回はこのAW3D30のデータを用いて、箱根駅伝の高低差について考えてみることにします。