明治時代初期に、開拓民として天草から北海道へ移住した人たちがいた。

そんな話を聞き、実際にその地へ行ってみることにしました。

場所は北海道の浦河町。一体どんなところなのか、現地レポートです。

目次

「浦河町」ってどんなところ?

郷土博物館で古文書を見せてもらった

「浦河町」ってどんなところ?

北の国からこんにちは、羽田です。

現在私が住んでいる北海道に、浦河町(うらかわちょう)という町があります。

日本を代表する競走馬の産地として知られており、最近では

馬とふれあいながらテレワークやワーケーションができる土地として、こんなインパクト大きめの写真が出ている町です。

そんな浦河町が、実は熊本とつながりがあるというのです。

今から150年ほど前に、熊本は天草から入植者として移り住んだ人たちがいたのだそう。

一体どんな町なのか気になる。そして天草の人たちの痕跡とかあったら見てみたい。

と言うことで、札幌から高速バスで3時間40分。北海道の浦河町へ行ってきました。

浦河町は日高地方にあり、地図で言うと↓このあたり。

札幌から苫小牧を抜けて襟裳(えりも)岬へ行く途中のあたりです。脳内BGMは森進一の「襟裳岬」一択です。

人口1万人余りの町は日本を代表する競走馬の産地で、広い農場で草をはむサラブレッドの姿があちこちで見られます。コートみたいなの着せてもらっててかわいい。

郷土博物館で古文書を見せてもらった

天草郡から21世帯90人以上の人たちが開拓民としてこの地へ入ったのは明治4年5月のこと。同時期に長崎県の大村から来た人たちもいたことが記録されています。

北海道開拓使による移民団募集に応じての移住でした。

そんな情報を手がかりに「浦河町立郷土博物館」を訪ねました。

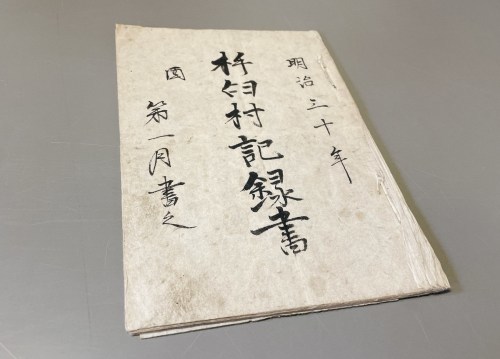

そこで副館長の伊藤さんが出してくださったのは一冊の古文書。

明治30年に記された「杵臼村記録書」です。明治4年にこの地へ入って20数年、自分たちの歴史を書き留めておこうと土地の人たちの手によってまとめられた文書です。

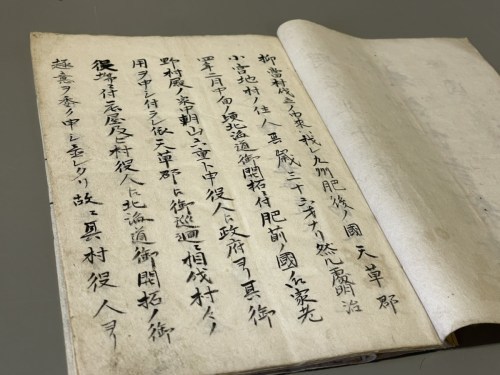

開拓のために肥後国天草郡、小宮地村などから移り住んだ経緯などが丁寧に記されています。

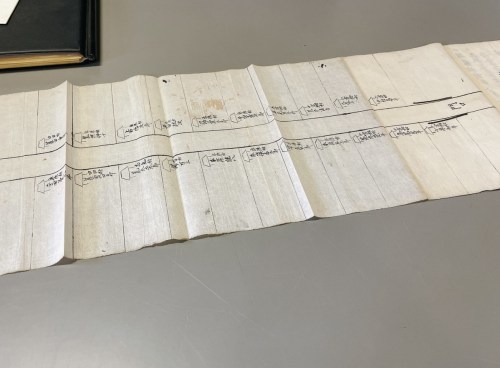

住宅地図のようなページも。

天草の人たちが住んでいたのは「杵臼(きねうす)村」で、今でも「浦河町杵臼」という地名がそのまま残っています。実際に、天草からの移民で4代目にあたる、という方も今なお浦河町にいらっしゃるのだそうです。すごい。