2016年から交付が始まったマイナンバーカード。本人確認や行政上の手続きが簡単になるなどのメリットがありますが、2021年10月には健康保険証としての機能が加わるなど、利用範囲がさらに広がりつつあります。

2022年にもさらなる機能追加が予定されており、それらをまとめた「マイナンバーカード2022年の未来展望」という報道向けニュースレターが広報事務局より発表されました。

■ マイナンバーでできること

そもそも「マイナンバー」とは、国民1人ずつに割り振られた12桁の番号。確定申告や行政窓口での手続き時に記入が求められるので、自分のマイナンバーを把握している方も少なくないでしょう。

とはいえ、12桁の数字を覚えておくのは大変な上、マイナンバー単体の場合、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類も必要となります。それをより簡便な形で使えるよう、本人の顔写真とICチップ付きのカードにしたものがマイナンバーカードです。

身近な活用例では、住民票や戸籍謄本などの公的書類をコンビニで入手できること。利用時間は午前6時30分から午後11時までで土日祝日も対応可能ということで、急に必要になったときなどわざわざ仕事をやすんで役所に行く手間が省けるようになっています。

さらに2021年10月からマイナンバーカードに健康保険証の機能も搭載することができるようになりました。利用には事前の申し込みが必要ですが、対応した医療機関には患者同意の上でこれまで処方された薬の情報や特定健診の情報が提供されるようになるため、よりよい医療を受けることにも繋がります。出先で体調を崩した時、また災害などで普段とは違う医療機関を受診する場合には心強いものになるでしょう。

大きな病気で高額な医療費がかかった時、頼りになるのが高額医療費制度。これまでは限度額適用認定証を申請し、認定証を医療機関に提出することが必要でしたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されるというメリットもあります。

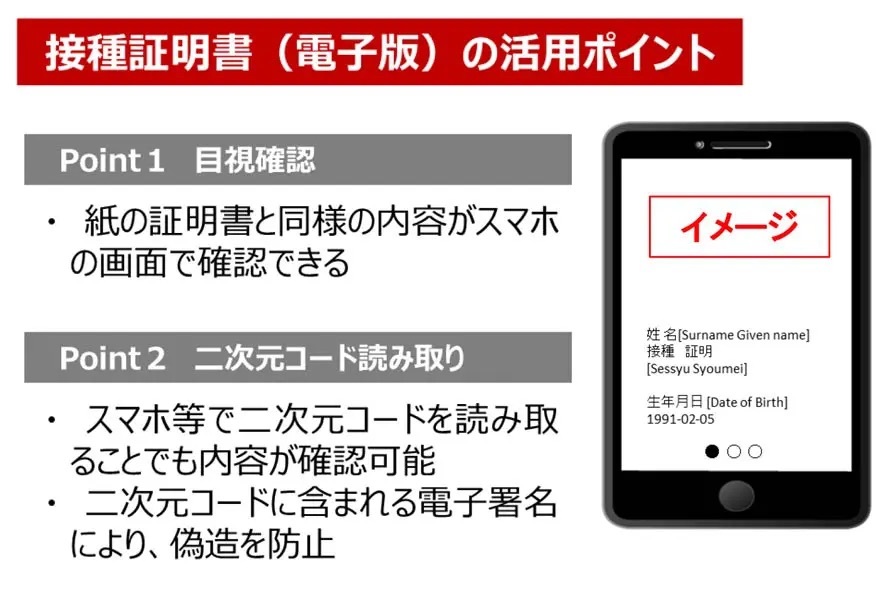

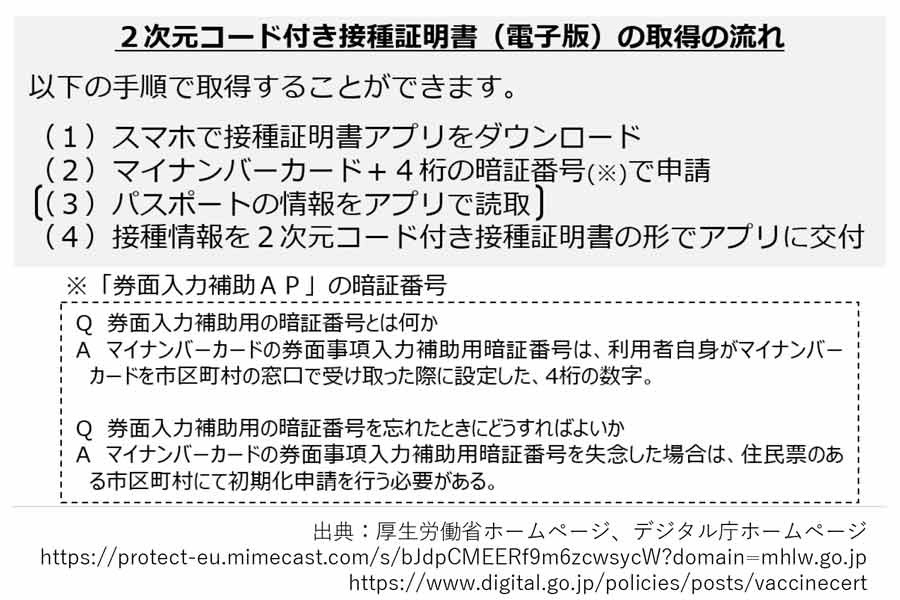

ほかにも、2021年12月20日からマイナンバーカードを使って、スマホで国内外問わず利用できる新型コロナウイルスワクチンの接種済証明書(電子版)を入手できるようになります。紙の証明書と同様に使えるほか、アプリに交付された二次元コードで読み取らせることも可能になり、より個人情報保護と偽造防止が図られます。

■ マイナンバーカードに対する誤解

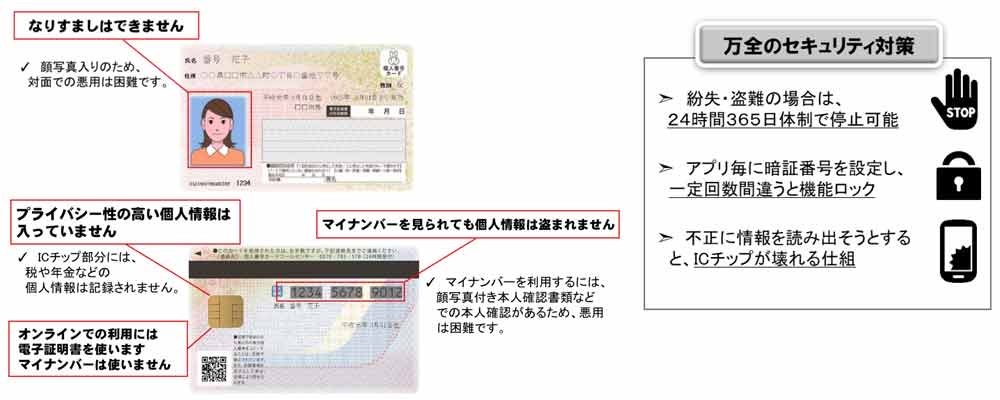

一方、誤解されがちなのが、マイナンバーカードから個人情報が漏れてしまうのではないか、という点。これについてはニュースレターの中で「カードのICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い情報は入っておらず、それらの情報は各行政機関において分散して管理しているため、仮にマイナンバーが他人に知られても芋づる式に個人情報が漏れることはない」とのこと。

なお、マイナンバーカードには有効期間があります。カード発行時の年齢が20歳以上の場合、カード自体は10回目の誕生日まで、電子証明書については5回目の誕生日までとなっており、更新が必要。余談ですが、筆者はマイナンバーカード登録のときに適当に撮った残念な写真を送ってしまい今とても後悔しています……。向こう10年これでいくのかと。