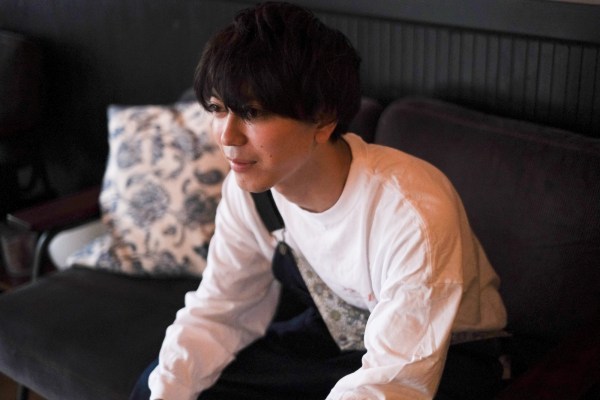

弱冠23歳にして、2社経営、計5社の顧問をしながら働く、Z世代の経営者がいます。

お酒を飲みながら楽しめる次世代すごろく『ウェイウェイらんど!』を始め、デジタルデトックスをコンセプトにしたカフェ『HANARIDA』など、大学在学中からユニークな事業を次々に生み出してきたKENTくん。

彼が考案する事業は漏れなく話題となり、Z世代(1990年代後半〜2000年代生まれの人)を中心に多くの人々の心を掴んでいます。

自らを「Z世代の企画屋さん」と名乗るKENTくんに、若者向け事業の育てかたを聞いてみると、出てきたワードは「友だちマーケティング」……?

目次

Z世代は「広告」よりも「友だちレビュー」で物を買う

プロダクトやサービスの基盤は「友だちマーケティング」

ビジネスは「どうしたら隣の人を幸せにできるか」で考える

Z世代マーケ成功の秘訣は、Z世代の意見を聞くこと

デジタルデトックスカフェ『HANARIDA』が原宿にオープン!

Z世代は「広告」よりも「友だちレビュー」で物を買う

KENT:

こちら僕がプロデュースした、都会でもオフモードになれるクラフトコーラ『OFF COLA』と、お花と茶葉のドライフルーツシーシャ(※)『花煙(はなけむり)』です!

※シーシャ:中近東発祥の水タバコ。Z世代を中心に流行している。

ゆぴ:

すごい、どちらもありそうでなかった面白い商品……! 早速ですが、KENTくんは現在どのような事業をしているんですか?

KENT:

「僕と私と株式会社」では、Z世代に特化した企画コンサルティングと、ブランド運営をやっています。店舗の運営やアパレルブランドのプロデュースを始め、最近だとメンズ向けのネイルサロン『KANGOL MEN’S NAIL』や、クラフトビールの『Aika』、コースターのいらないグラス『CLESS』などのプロデュースにも携わっています。

それに加えて、5社のスタートアップで顧問をしています。毎月のようにローンチするものを抱えている状態です(笑)。

ゆぴ:

本当にいろんなことをやっているんですね。KENTくんはZ世代中心にビジネスをやられていますが、Z世代にはどのような特徴があるんですか?

KENT:

まず「デジタルネイティブ」であること。誰もがスマホやPCを当たり前に使ってきた世代だから、分からない情報があったらすぐに検索します。

いろんな情報が手に入るからこそ、多角的に物事を見られる。だからこそ、いいところばかり見せてくる広告に嫌気がさして、広告自体が苦手になってしまった世代なんです。

あとは「インフルエンサー」の存在があります。好きなことを仕事にしていたり、王道から外れたルートを通ったりしている人たちを見る機会が格段に多いのがZ世代。「当たり前を当たり前に捉えない」のが特徴ですね。

ゆぴ:

ネット広告が逆効果になってしまっているんですね。広告を信じないZ世代が消費行動を起こすきっかけになるものは何ですか?

KENT:

一番重要なのは「友だちのレビュー」です。

KENT:

これまでのレビューはネットの評価だけでしたが、いまはTwitterやInstagramなどのSNSでリアルなレビューが可視化されています。商品をパッと買わずに友だちのレビューを見てから買う人が多いですね。

Z世代には「高ければいい」という価値観もないので、たとえ高級デパートに置いてあっても、まわりの人が評価していないものは選ばないです。

ただ商品選びは慎重だけど、友だちが勧めていて「いいな」と思ったものは迷わずに買う。そういう信頼経済になりつつあります。

芸能人と一般人のあいだのポジションにいるインフルエンサーもその典型例で、彼らを購買の判断材料にしているケースも多いです。

でも、やっぱり一番強いのは身近な友だちのレビュー。友だちが実際に行って「おいしい」と言っているカフェに行ったほうが、趣味嗜好もエリアも合うので理にかなっているんですよね。

プロダクトやサービスの基盤は「友だちマーケティング」

ゆぴ:

広告ではなく、友だちのレビューがベースになるのがZ世代の特徴……。となると、実際に作った商品はどのように広げていくんですか?

KENT:

これも「友だち」を中心に広めていきます。

まずは友だち100人を市場に見立てて、どう広がっていくのかを設計するんです。実際に友だちに壁打ちしてみて、刺さるポイントや、刺さらないならどうして刺さらないのかを分析してみる。そうすると、ターゲットや戦略が見えてきます。

僕はこれを「友だちマーケティング」と呼んでいます。

ゆぴ:

失礼ですが、友だちがいない人がモノを売りたい場合はどうしたらいいんですか?

KENT:

まずは友だちづくりをしたほうがいいですね。

たとえばD2Cブランドの場合、最低ロット100個を売るためにいろいろな施策を考える必要がありますよね。しかし基本的には、本当にいいものを作るか、本当にいい友だちが100人いさえすれば、100個完売するはずなんです。友だちが全部買ってくれますから。

でも買ってくれないのなら、何らかの理由がある。そこを分析するのが大切です。

仮に売りたいモノがあるのに売れない人がいるのなら、まずは友だちを作るのが一番手っ取り早いと思います。ただ、その友だちも簡易的な友だちだとダメだと思うんですよ。

ゆぴ:

めちゃくちゃ仲良しじゃないといけないとか……?

KENT:

というより、友だちから見て、自分がメリットのある存在になることが必要だと思うんです。「その人を幸せにできてるかどうか」の需要曲線の話ですね。

自分のエゴイズムと友だちの需要をいかに合わせるか。自分と関わることで相手が得になるようなアイテムを身につければ、自然と友だちが増えていくんです。

たとえば本はその典型例ですよね。「この本を読んで、人生が変わった!」という人は、その著者に幸せにしてもらっているから、次に同じ著者が本を出したときも買ってくれる。

いいものを作るなり何なり、相手を幸せにするために何かをやるからこそ、いい友だちの輪が広がっていくんだと思います。

ゆぴ:

友だちの定義は人によってそれぞれだとは思うけど、「面白いことをやっている」「素敵な商品を作ってる」って、普通に友だちとして魅力的な要素ですよね。なるほどなぁ。