何が「生きた化石」を作るかという、究極の疑問の答えが示されました。

米国のイェール大学(YU)で行われた研究により、ガーパイク(通称:ガー)と呼ばれる古代魚は外見だけでなく、DNAレベルでもほとんど進化していないことが示されました。

研究者たちは、ガーは外見に加えてDNAも変化していないことから、生物学的な意味でも本当の「生きている化石」になると述べています。

しかしいったいどんな手段をとったら、DNAレベルの進化を拒絶できるのでしょうか?

研究内容の詳細は2024年3月4日に『Evolution』にて掲載されました。

目次

- 「生きている化石」たちのDNA変異速度を調べる

- DNAレベルで「生きている化石」となる種を発見

- ガーたちは優れたDNA修復能力を持っている

「生きている化石」たちのDNA変異速度を調べる

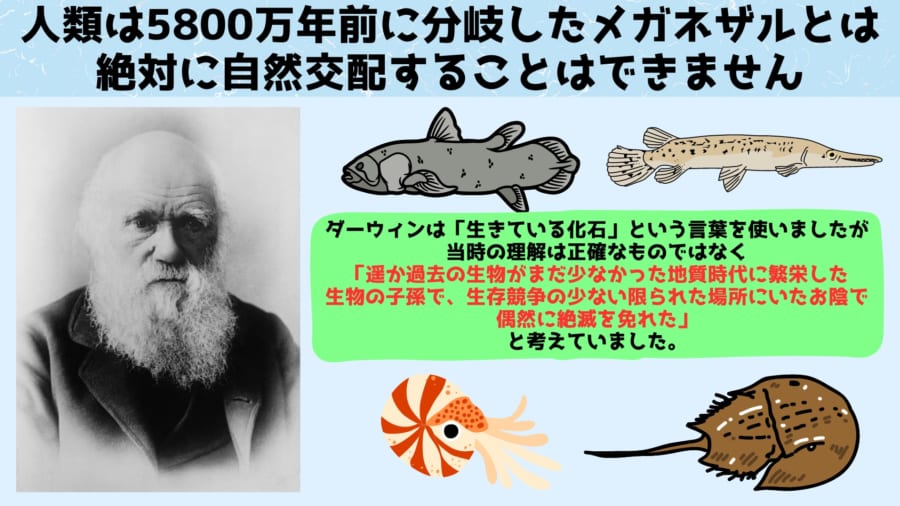

「生きている化石」という用語を生み出したのは、進化論の産みの親として知られるチャールズ・ダーウィンであると言われています。

ダーウィンは進化の研究を行う中で、一部の「生きている」種は遥か昔の地層から発見される化石と変わらぬ形をしていることに気付いたからです。

時間が経過するにつれて適応と進化が起こるとする進化論において「生きている化石」は、ある意味で例外的な存在となりました。

それゆえに生きている化石たちの知名度は高く、多くの人々にとって、カブトガニやイチョウの木、シーラカンスやムカシトカゲなどの名は馴染み深いものとなっています。

しかし生きている化石たちが本当に進化していないのかは、はっきり断言できません。

というのも、姿かたちは同じでも、DNAレベルでは「ちゃんと進化」しており、外見(化石ベースの分析)からではわからない、新しい能力を獲得している可能性があるからです。

もし化石からDNAを採取できれば、この疑いを簡単に解くことができるでしょう。