本日発売の新著『検証 令和の創価学会』(小学館)には、現代日本における最大の宗教である創価学会の真実や、自公連立政権の課題といった政治評論家的な時事的問題も書いている。

しかし歴史家としては、そうしたものを世界史的な観点から位置づけなければ論じる意味がない。従って、第三章は「釈尊から池田大作までの二千数百年の軌跡」と仰々しいタイトルになっている。

本日は、仏教、なかんずく大乗仏教がヘレニズム文明の生んだ宗教だという観点を紹介したい。それはまた、法華経をブッダの教えの神髄であると位置づける日蓮の流れの仏教、とくに創価学会がなぜキリスト教と相性が良く、世界での布教に成功しているかの背景説明でもある。

『検証 令和の創価学会』(小学館)

『検証 令和の創価学会』(小学館)

『137億年の物語―宇宙が始まってから今日までの全歴史』(クリストファー・ロイド、講談社)では、世界史上の重大事件のひとつとしてアショーカ王による仏教の国教化を挙げている。釈尊よりこちらを選んだのが興味深いところである。

釈尊自身は新たな宗教を開いたとは思っていなかっただろうが、二世紀ほど後のアショーカ王が仏教に帰依し、インドを統一して国教としたことで世界に広まった。

釈尊はルンビニー(ネパール南部)で王子として生まれた。生没年は不明だが、アショーカ王生誕の100年ほど前、紀元前400年前後に死んだ説が有力である。

弟子たちや後継者たちが徐々に宗教としての体裁を整え、釈尊入滅100年後に生まれたとされるアショーカ王(在位前268~前232年)が国教とした。この王は、西洋ではアレクサンドロス大王死後のヘレニズム時代の人物であり、中国でいえば始皇帝より一世紀前の人物であるという視点が大事である。

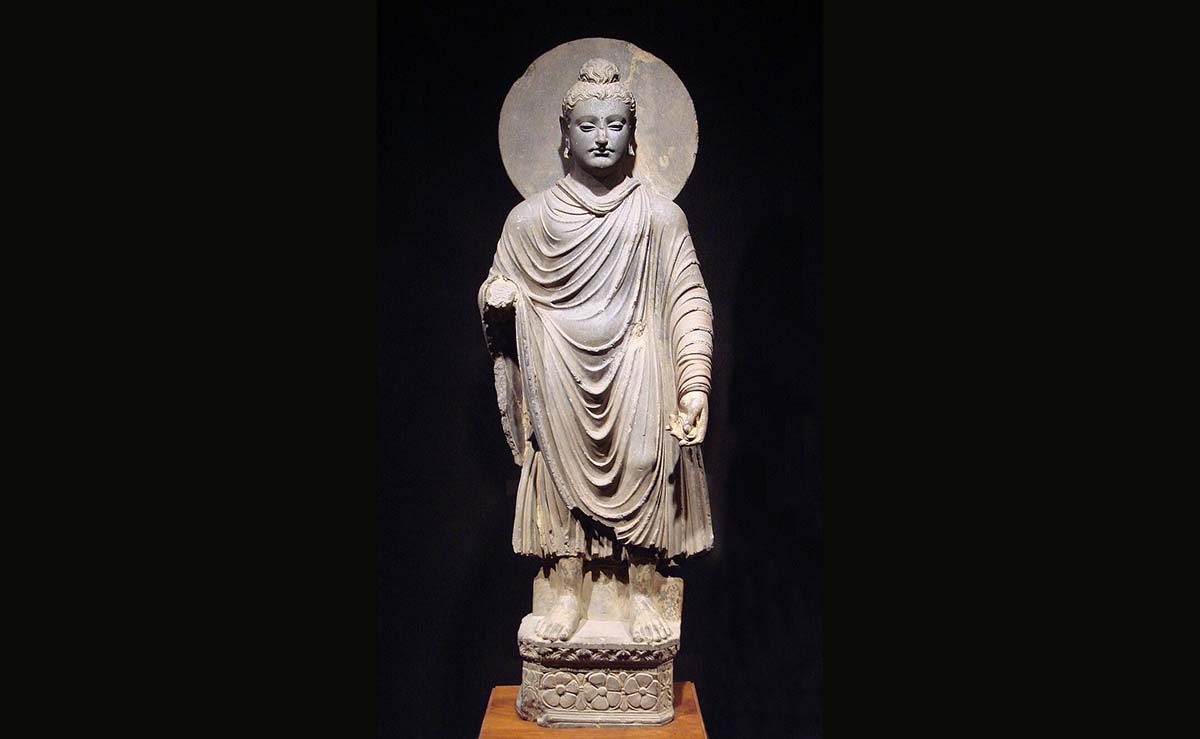

如来立像 ガンダーラ出土 東京国立博物館蔵 Wikipediaより

彼はガンジス川中流にあったマガタ国の王子である。祖父チャンドラグプタが国王になったのは、北インドに侵入したアレクサンドロス大王が死んだ(前323)直後のことだった。大王の将軍セレウコスはソグディアナ(ウズベキスタン)の女性と結婚し、セレウキア(イラク)とアンティオキア(トルコ)を首都として西アジアを版図に収めたが、チャンドラグプタに象500頭と引き換えにインドの支配権を認めた。