しかし、これと並行して、興味深い事実も発見されました。

それは、ここまで述べてきた変態中のバークホルデリアの保護と移動が、メスでしか見られなかったことです。

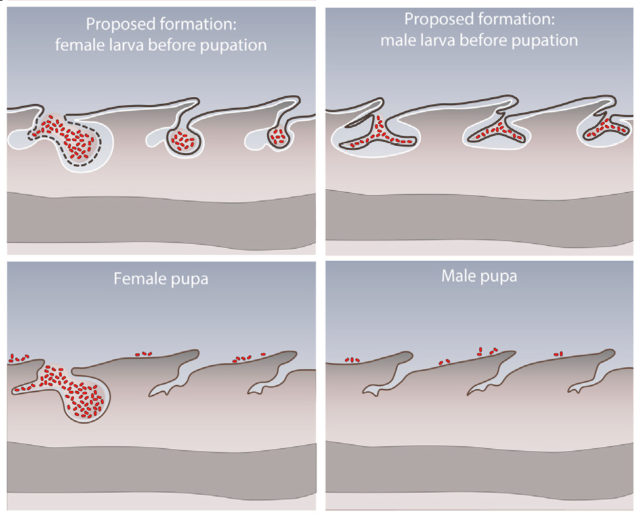

そもそも幼虫の段階で、背中のヒダの大きさがオスでは小さく、バークホルデリアの数もメスよりずっと少なくなっていました。

さらに、その傾向は蛹の段階でより顕著になり、オスの蛹には、もはやヒダのポケット部分がほぼなくなり、バークホルデリアも激減していたのです。

こちらの図を見れば、それがよくわかります。

研究者いわく、これはバークホルデリアが主に、卵を感染症から守ることに特化しているからです。

考えてみれば、バークホルデリアが背中のポケットに入った時点で、幼虫や蛹の健康維持のためにはほとんど働かなくなります。

次にバークホルデリアが必要となるのは、メス親が卵に塗布するときです。

これを踏まえると、なぜバークホルデリアがオスで少なく、メスで多いのかが理解できるでしょう。

研究主任の一人で、コペンハーゲン大学(University of Copenhagen)のラウラ・フローレス(Laura Flórez)氏は「成虫の段階でバークホルデリアを保持しておく目的は、次の世代への受け渡しを成功させるためでしょう」と説明します。

また、ヨハネス・グーテンベルク大学マインツのレベッカ・ヤンケ(Rebekka Janke)氏は「バークホルデリアの生物学的な重要性が、宿主をして、変態時に細菌を保護するための構造(ポケット)を進化させた可能性が高い」と述べています。

共生細菌は、子孫繁栄を願って受け継がれる”贈りもの”だったようです。