シグマ1受容体は人間の脳や神経細胞の中で、痛みの信号伝達や神経細胞の働きを調節する役割があると考えられています。

この受容体は、慢性の痛みやアルツハイマー病などの神経疾患との関連も示唆されており、創薬の世界では特に注目されています。

実際、今回の研究チームを率いるエミリー・メイヴァーズ博士らは、以前にも別のヤスデ(Ischnocybe plicata)から抽出したアルカロイドがシグマ1受容体に非常に強く結合することを発見していました。

この時に発見した物質(イシュノサイビンA/ischnocybine A)は、シグマ1受容体に選択的に作用し、同じ仲間の別の受容体(シグマ2受容体)よりも100倍以上強く結合するという非常に特異な特性を示しました。

この結果は、ヤスデが作り出す化学物質が人間の神経細胞に対しても強い影響を及ぼす可能性を示しています。

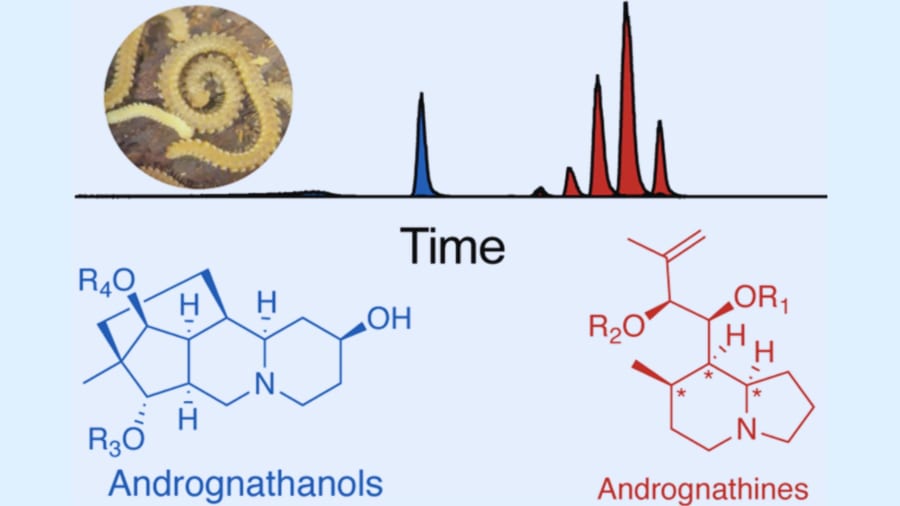

そこで今回研究チームが注目したのが、アメリカ・バージニア工科大学のキャンパス内の森に生息するヤスデ(Andrognathus corticarius)でした。

このヤスデは北米原産のごく小さな種類で、進化的には他のヤスデの仲間から大きく離れた系統を持つ「生きた化石」として知られています。

生きた化石と呼ばれる生物は、何億年もの間大きく姿や生態を変えずに生き残ってきたもので、カブトガニやシーラカンスなどが有名です。

たとえばカブトガニは、太古の昔から姿がほとんど変わらず、その青い血液が現代の医療で細菌検査に利用されています。

このように生きた化石と呼ばれる生物が作り出す化学物質は、太古の環境や外敵との闘いの中で長い時間をかけて磨き抜かれた、特別な進化の遺産なのです。

では、今回研究チームが着目したバージニア工科大学の森に生息する小さなヤスデは、いったいどのような未知のアルカロイドを隠し持っているのでしょうか?

アリをパニックに陥れるヤスデ毒の意外な効果