あるファッション誌の公式サイトに、「【吉田松陰の名言】名だたる変革者を育てた言葉とその人柄とは?」(22年11月23日)と題された記事があり、その言に一つ、「道は則(すなわ)ち高し、美し、約なり、近なり。人(ひと)徒(いたず)らに其の高く且つ美しきを見て、以て及ぶべからずと為し、而(しか)も其の約にして且つ近、甚(はなは)だ親しむべきことを知らざるなり」(『講孟余話』)を挙げ、次のように書かれています。

――人の歩むべき道は、気高く美しいもの。簡単で身近なもの。人は、気高さと美しさだけを見て、とても及びがたいと思い込む。道が簡単で身近な、親しみやすいものであるということを知らない。

松陰先生が言われるまでもなく、道とは正に天が示したるものですから、本来の姿というのは「高し、美し、約なり、近なり」であります。にも拘わらず結局、人間その道から外れてしまうのは一言で言えば、私利私欲が所以(ゆえん)だと思います。

例えば国語辞書で公平無私あるいは虚心坦懐という四字熟語を見てみますと、前者は「一方に偏ることなく平等で、私心をもたないさま」、後者は「心になんのわだかまりもなく、気持ちがさっぱりしていること」等とあります。虚心とは、「心に先入観やわだかまりがなく、ありのままを素直に受け入れることのできる心の状態」を言うものです。赤心(せきしん:嘘いつわりのない、ありのままの心)という言葉がありますが、赤ん坊の心は正に虚心そのものでありましょう。

道とは「約なり、近なり」で、人間誰しも分かるようなっているはずのものです。しかし純真無垢な赤子には分かるものの、私利私欲に塗れた人間には分からないわけです。簡単であればこそ、ある意味難しいこともないのであります。

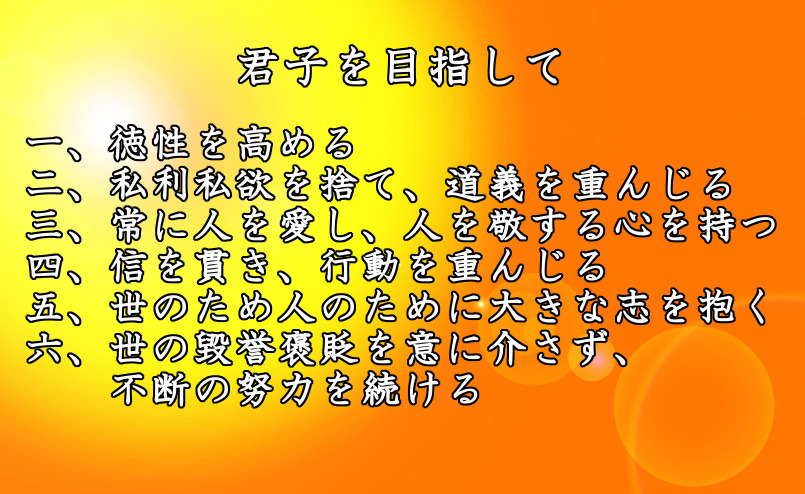

拙著『人物をつくる―真のリーダーに求められるもの』(PHP研究所)の「文庫版まえがき」で、私は『かつて吉田松陰は「それ学は人の人たる所以を学ぶ」と言った。人の人たる所以は詰まる所、徳性と知識・技能に集約される。徳性を修めるのが人間学であり、知識・技能を身につけるのが時務学である。中国古典では人間学を本学とし、時務学を末学と教えている』と述べました。一番大事なのは、本学を身に付けた上で末学を吸収して行き、知行合一的実践を伴う中で真に血肉化して行くということです。