PRAPAS POOLSUB/iStock

認知症の治療というと、多くの人は薬物療法を思い浮かべるでしょう。しかし、実は薬を使わない「非薬物療法」にも、認知症の症状を改善し、患者と家族の生活の質を向上させる大きな可能性があります。特に、薬物療法で十分な効果が得られない場合や、副作用が問題となる場合には、非薬物療法が重要な選択肢となります。

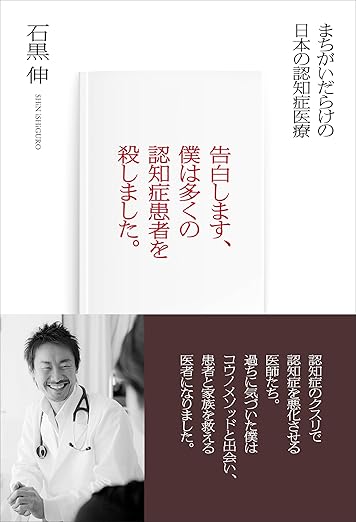

「告白します、僕は多くの認知症患者を殺しました。まちがいだらけの日本の認知症医療」(石黒伸 著)現代書林

(注)本記事で紹介する書籍には刺激的な表現が含まれますが、これは現在の認知症医療の課題を指摘するための比喩的表現です。実際の医療現場では多くの医師が患者のために尽力しています。

なぜ非薬物療法が注目されているのか

認知症の行動・心理症状(BPSD)に対して、従来は抗精神病薬などの薬物療法が第一選択とされることが多くありました。しかし、これらの薬物には転倒リスクの増加、過鎮静、認知機能の悪化といった副作用があり、特に高齢者では慎重な使用が求められます。

一方、非薬物療法は副作用のリスクが極めて低く、患者の尊厳を保ちながら症状の改善を図ることができます。また、薬物療法と異なり、家族や介護者が主体的に関わることができるという利点もあります。

効果的な非薬物療法の実践例

回想法の実践:回想法は、患者の人生史を大切にするアプローチです。例えば、80代の元教師の女性患者のケースでは、古い教科書や黒板を用意し、「先生」として授業をしてもらう時間を設けました。すると、普段は無表情だった彼女が生き生きとした表情を見せ、言葉数も増えました。過去の役割を再現することで、自己肯定感が高まり、認知機能の活性化にもつながったのです。 音楽療法の力:音楽は、認知症が進行しても最後まで残る記憶の一つです。ある施設では、患者の青春時代の楽曲リストを家族に作成してもらい、個別の音楽プログラムを実施しています。昭和歌謡を聴いた途端、普段は発語がない患者が歌詞を口ずさみ始めることも珍しくありません。音楽は単なる娯楽ではなく、脳の広範囲を刺激する治療ツールなのです。 運動療法の多面的効果:週3回、30分程度の軽い運動プログラムは、認知機能の維持だけでなく、夜間の睡眠改善、日中の活動性向上、転倒予防など、多面的な効果をもたらします。ある認知症対応型デイサービスでは、ラジオ体操に加えて、風船バレーや輪投げなど、楽しみながら体を動かすプログラムを実施し、利用者の表情が明るくなったと報告されています。非薬物療法の中でも特に重要なのが、環境調整です。認知症患者にとって、環境の変化は大きなストレスとなります。逆に、適切な環境設定は、それ自体が治療となります。