動物研究でも、ほとんどの時間を水中で過ごす南極のウェッデルアザラシは、他の臓器に比べて、脾臓が不釣り合いに大きいことがわかっています。

そこでコペンハーゲン大学のメリッサ・イラード(Melissa Ilardo)氏は「潜水を得意とするバジャウ族にも脾臓に何らかの変化が起きているのではないか」と考え、現地に赴いて調査をすることにしました。

イラード氏は、インドネシア中部スラウェシ州に属するジャヤ・バクティ(Jaya Bakti)を訪問し、バジャウの人々と数カ月生活をともにして信頼を築き、仲を深めた後、本格的な調査を開始。

ポータブル超音波画像診断装置でバジャウ族の脾臓を撮影し、唾液検査キットでDNAサンプルを採取し分析しました。

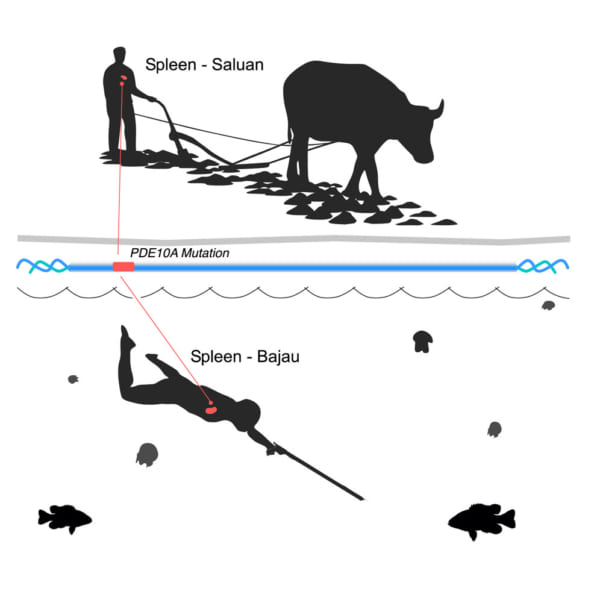

またイラード氏は、バジャウ族と遺伝的に近いが、陸上生活者である近隣のサルアン(Saluan)族の人々からも同様のデータを集めています。

その結果、バジャウ族の人々の脾臓は、サルアン族に比べ平均して50%も大きいことが判明したのです。

しかも、バジャウ族の脾臓の肥大化は、日常的な潜水者だけでなく、潜水をしない人々でも確認されました。

つまり脾臓のサイズ変化は、潜水習慣による(個々の)可塑的反応ではなく、民族に共通の遺伝的な適応であると言えます。

さらにバジャウ族には、甲状腺ホルモンを制御する遺伝子「PDE10A」において多くの変異が発見されました。

この甲状腺ホルモンは、マウス研究で脾臓のサイズと関連することが分かっており、甲状腺ホルモンを少なくしたマウスでは脾臓が小さくなっています。