SARINYAPINNGAM/iStock

認知症治療の現場で、しばしば患者家族から聞かれる疑問があります。

「知人には効いた薬が、なぜうちの家族には効かないのでしょうか」

この素朴な疑問は、認知症治療の本質的な課題を浮き彫りにしています。

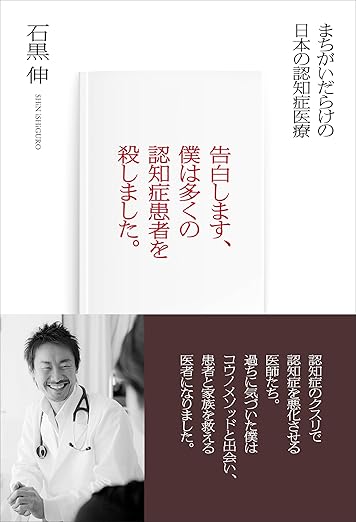

「告白します、僕は多くの認知症患者を殺しました。まちがいだらけの日本の認知症医療」(石黒伸 著)現代書林

(注)本記事で紹介する書籍には刺激的な表現が含まれますが、これは現在の認知症医療の課題を指摘するための比喩的表現です。実際の医療現場では多くの医師が患者のために尽力しています。

薬の効果に個人差が生じる理由

認知症の代表的な治療薬であるアリセプト(ドネペジル)を例に考えてみましょう。この薬は、脳内のアセチルコリンという神経伝達物質の分解を抑制することで、認知機能の改善を図ります。しかし、その効果は患者によって大きく異なります。ある患者では記憶力の改善が見られる一方、別の患者では興奮や徘徊といった副作用が前面に出ることがあります。

この違いは、複数の要因によって生じます。第一に、認知症のタイプの違いです。アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症など、認知症にはさまざまなタイプがあり、それぞれ病理学的メカニズムが異なります。アリセプトはアルツハイマー型には比較的効果的ですが、レビー小体型では幻覚などの精神症状を悪化させる可能性があります。

第二に、遺伝的要因があります。薬物代謝に関わる酵素の活性は個人差が大きく、同じ量の薬を服用しても、体内での濃度が人によって異なります。薬物代謝が遅い人では、通常量でも副作用が出やすくなります。

第三に、併存疾患と併用薬の影響です。高齢者の多くは複数の疾患を抱え、さまざまな薬を服用しています。これらの薬物相互作用により、認知症治療薬の効果や副作用が増強または減弱することがあります。