8月15日は日本では「終戦記念日」だが、ローマ・カトリック教会では「聖母マリアの被昇天」で、カトリック教国では公式の祝日だ。オーストリアでは15日の祝日と16日(土),17日(日)の週末を入れて3連休となった。

「聖母マリアの被昇天」の話に入る前に、前日の14日が聖マキシミリアン・コルベ神父が亡くなった日だったことを思い出す。同神父はアウシュヴィッツ強制収容所で囚人の身代わりに自分の命を提供した聖職者として世界で知られている。ヨハネ・パウロ2世は1982年10月、コルベ神父を列聖した。同神父はアウシュヴィッツの聖者と呼ばれている。47歳の生涯だった。

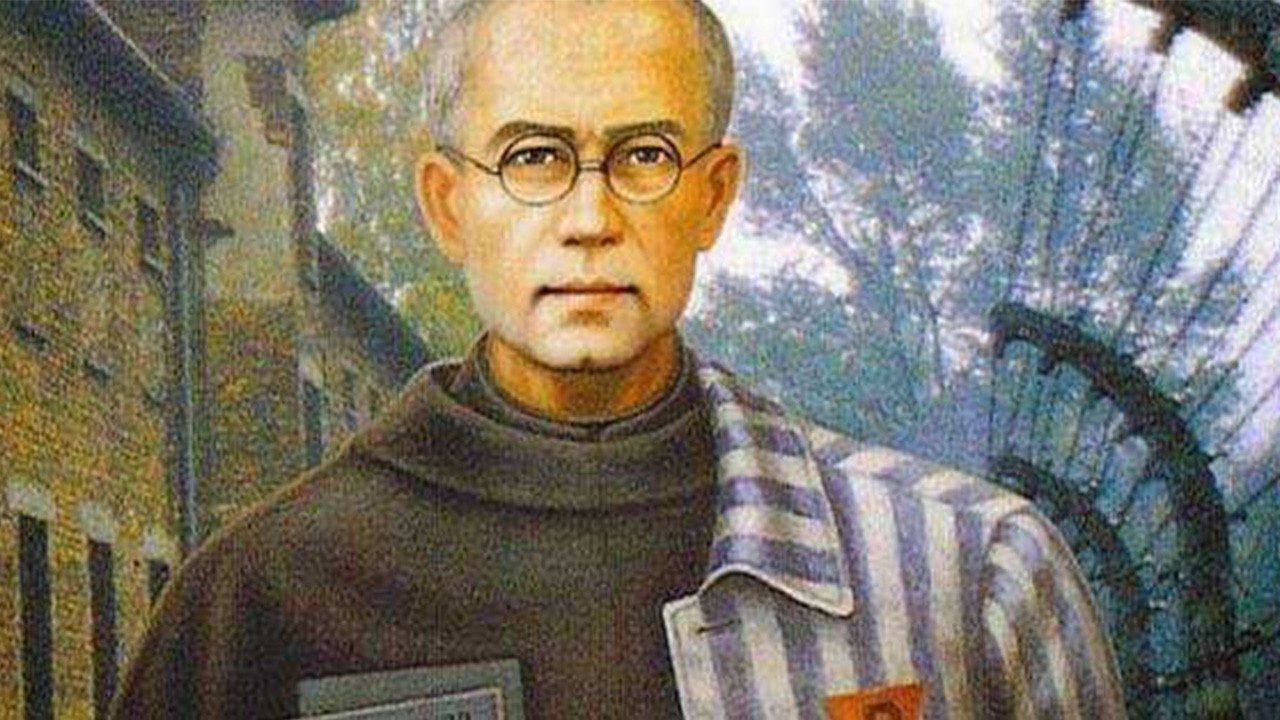

アウシュヴィッツの聖者コルベ神父、強制収容所時代の同神父の肖像、バチカンニュースから,2025年8月13日

さて、「聖母マリアの被昇天」とは、イエスの母マリアが霊肉と共に天に昇天したという日を意味し、ローマ教皇ピウス12世(在位1939~58年)が1950年、世界に宣布した内容だ。聖書にはどこにもそのようなことは記述されていない。その意味で、キリスト教会の伝承に基づいた教義だ。聖母マリアの処女懐胎を祝う「聖母マリアの無原罪のみ宿り」(12月8日)と共に、「聖母マリアの被昇天」は聖母マリアの神聖化を強調する教会側の狙いがあったわけだ。

「聖母マリアの無原罪の御宿り」の場合、1708年にクレメンス11世(在位1700~21年)が世界の教会で認定し、1854年、ピウス9世(在位1846~78年)によって正式に信仰箇条として宣言された。「マリアは生まれた時から神の恵みで原罪から解放されていた」という教えだ。その結果、聖母マリアは罪なき神の子イエスと同じ立場となり、「第2のキリスト」という信仰告白が生まれてくる一方、キリストの救済使命の価値を薄める危険性が指摘されてきた。中世のトマス・アクィナスらスコラ学者は聖母マリアの無原罪説を否定した。