いったいなぜ、このような奇妙な現象が起きていたのでしょうか?

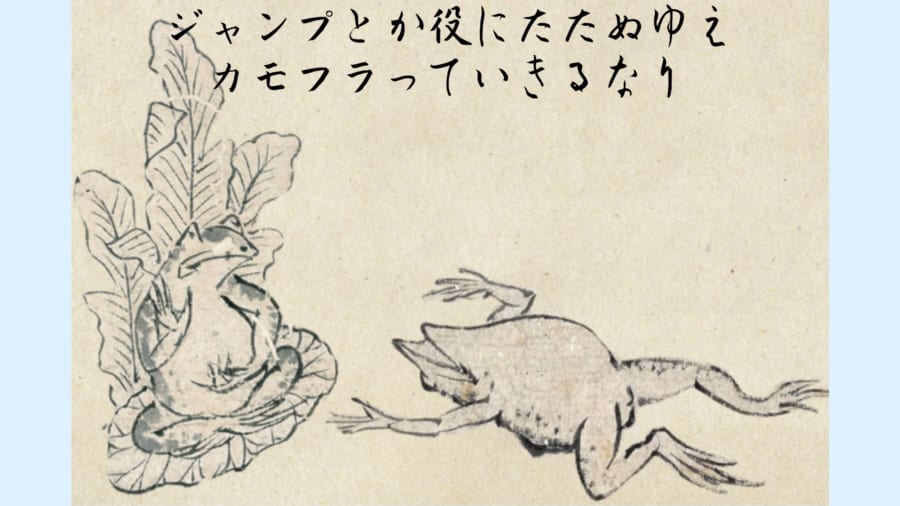

捕食者が多すぎると逃げる能力を捨ててカモフラージュが優先される

なぜ単純な予測があてはまらないのか?

答えは想定よりも遥かに厳しい現実にありました。

カエルたちの住処は一般に水辺という限られたスペースに集中しています。

そのため主な捕食者であるヘビなども水辺に集まるため、カエルたちは捕食者に頻繁に遭遇する運命にあります。

研究者たちによれば、そんなカエルたちを食べる捕食者の数が多い地域(捕食圧が高い地域)では、敵を認識してジャンプで逃げるという戦略そのものが有効ではなくなる可能性が高くなる、と述べています。

人間並みの認知力があれば話は別でしょうが、カエルの頭蓋骨は小さく拡張性が乏しいため、中途半端に脳を大きくすることで得られる利益が、コストに追いついていない状況が起きるからです。

また捕食者との接触が多ければ、若いうちに死ぬカエルが多くなり、生き残るには体の小さいままでも生殖が行える「早熟」さが重要になってくるため、脳の絶対的な大きさも小さくなる傾向があるとのこと。

さらにジャンプで逃げる回数が増えれば、エサをとったり仲間を探して交尾を行う時間が奪われ、生存が難しくなってしまいます。

一方でカモフラージュ能力を高める場合には、皮膚の色を変えるだけで済むため、コストを抑えられます。

そのため研究者たちは、捕食者が多い地域のカエルたちは、危機を認識するための大きな脳や高いジャンプ能力の獲得に余分なエネルギーを使わず、確実に機能するカモフラージュ能力の獲得を優先させることを選んだと結論しています。

強みを諦めることが勝機につながる

今回の研究により、高い捕食者認識力とカモフラージュ能力など、どちらもあったほうがいいと思う能力が、実際には逆相関になりえることが示されました。