岡山にきました。この日はわたしが推している緑黄色社会のライブがあったのですが、ライブの開始まではまだ時間があります。岡山駅から山陽本線に乗って兵庫県との県境方面に向かい、備前市の吉永駅にやってきました。

閑谷学校校門。「詩経」の詩に因んで「鶴鳴門」と呼ばれる。

バスの時間を確認してきたはずだったのですが、なぜか時間を間違えていたようで1時間以上バスは来ません。猛暑の中3キロの山道を歩くわけにもいかず、やむを得ずタクシーを使いました。10分もかからず着いたのは閑谷(しずたに)学校。江戸時代に開かれた学校の跡です。

閑谷学校は江戸時代初期の1670年に岡山藩主、池田光政によって開かれた日本最古のの学校です。武士の子だけではなく庶民の子も分け隔てなく学ぶことができ、主に儒学を教えてきました。当初は茅葺の簡素な造りの建物だったそうですが、1701年に現在のような壮麗な建物が建てられました。庶民のためにこれだけ大きな学び舎が用意するところに、岡山藩が人材育成をいかに重視しているかが窺い知れます。

講堂は国宝であり、日本遺産。茅葺だった屋根は地元の瓦、備前焼瓦に葺き替えられています。

講堂内は立ち入ることができないので廊下から眺めるだけとなります。火灯窓と呼ばれる窓越しに漏れる光が床に反射して美しいです。床は生徒によって漆で磨かれていたといいます。また、建物を支える10本の柱は欅の木の幹からできるかぎり湾曲することがないように計算されて切り出されたものです。

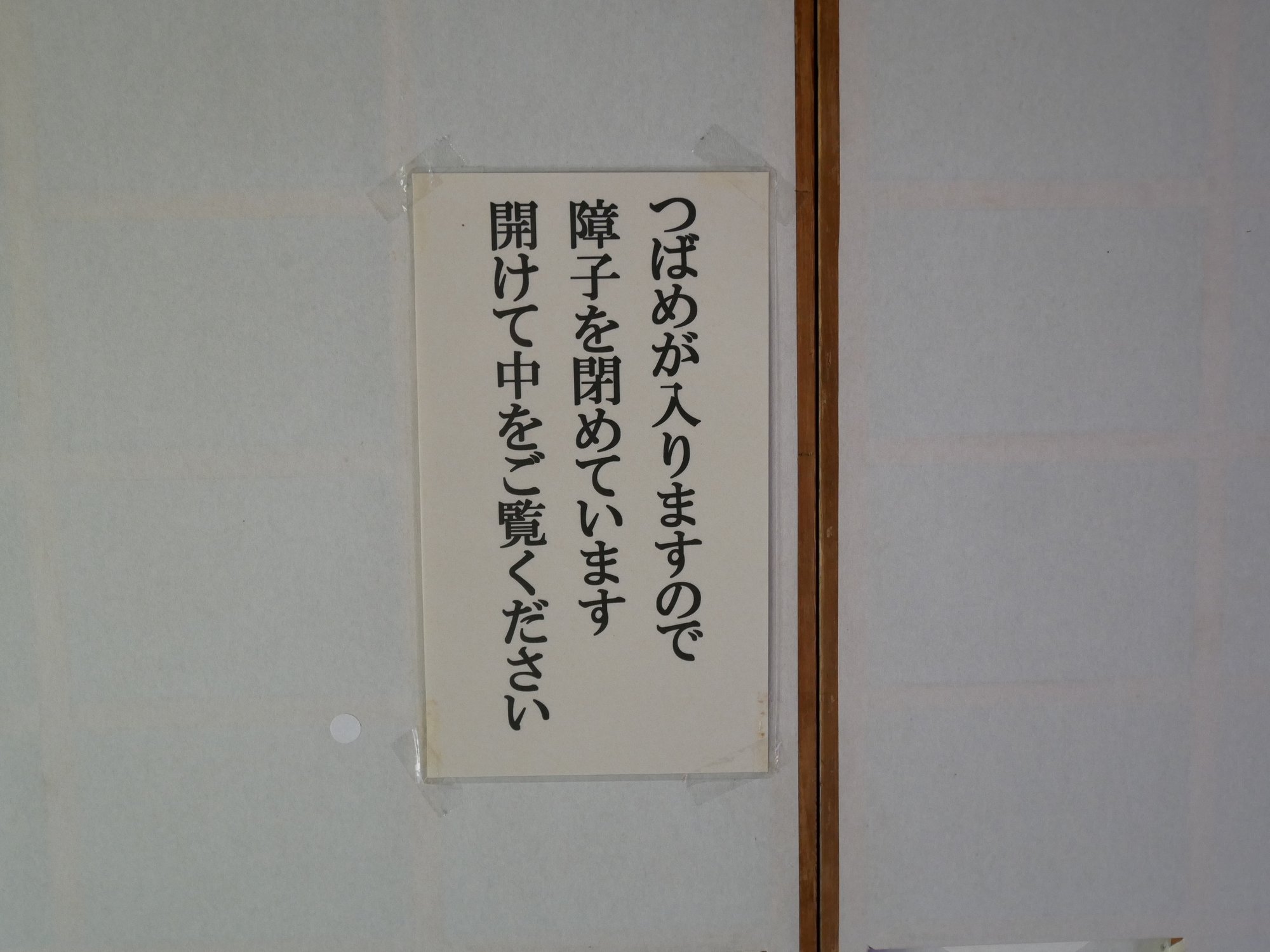

国宝をツバメから守るため、講堂の障子は締め切られていました。

講堂の前には広い芝生の広場が広がります。向こうに見えるのは大きな楷の木。中国から持ち帰り育てられたものです。秋は紅葉が美しく、多くの観光客がここを訪れるそうです。

重要文化財・習芸斎。

講堂に隣接する習芸斎は農民たちも儒学を学んだ場所。

教師や生徒がお茶などを飲んで休憩した飲室は囲炉裏の跡が見えました。