なぜこうした状況が続くのでしょうか。最大の原因は、校則制定における対話の欠如です。多くの学校では、校則は「大人が決めるもの」という前提のもと、生徒の意見を聞くことなく一方的に制定されます。生徒が疑問を呈しても「校則だから」の一点張りで、合理的な説明がなされることはほとんどありません。

また、保護者との対話も不十分です。学校は「教育的配慮」や「安全のため」という大義名分を掲げますが、その根拠や効果について具体的に説明することは稀です。結果として、保護者は学校の方針に疑問を抱きながらも、子どもの学校生活に支障をきたすことを恐れて声を上げることができません。

本当に必要な校則とは何か

「変な校則」をなくすためには、まず学校現場での意識改革が必要です。校則は「生徒を管理するためのツール」ではなく、「より良い学校生活を送るための共通理解」であるべきです。そのためには、生徒、保護者、教員が対等な立場で校則について話し合い、合意形成を図ることが不可欠です。

教育の目的は画一的な人間を作ることではなく、多様な個性を持った人材を育てることです。校則もまた、その理念に沿ったものでなければなりません。今こそ、学校現場は勇気を持って変化に向き合う時なのです。

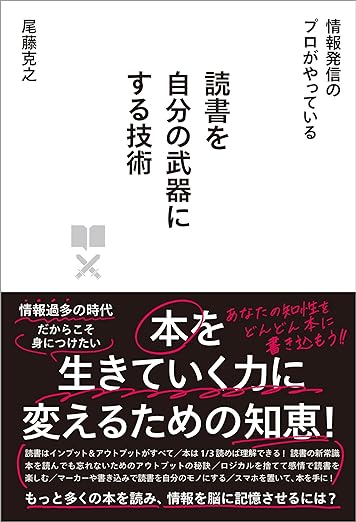

尾藤 克之(コラムニスト・著述家)

■

22冊目の本を出版しました。

「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)