D76MasahiroIKEDA/iStock

「靴下は白でなければならない」 「ツーブロックの髪型は禁止」 「下着の色は白または肌色に限る」

こうした校則を耳にするたび、多くの大人たちは首をかしげることでしょう。なぜ学校は、これほどまでに生徒の外見に介入し続けるのでしょうか。

実は、これらの「変な校則」には共通する背景があります。それは学校が抱く「安全への過度な配慮」と「管理のしやすさへの執着」です。

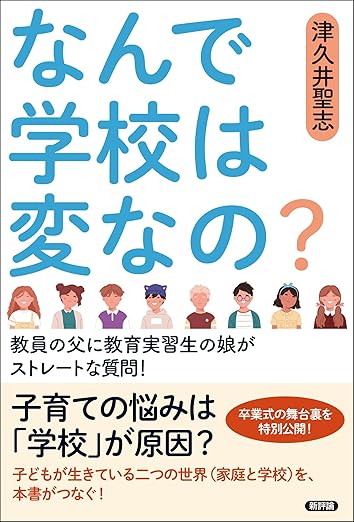

「なんで学校は変なの? 教員の父に教育実習生の娘がストレートな質問!」(津久井聖志 著)新評論

「生徒を守る」という名目の落とし穴

2020年の都議会で、ツーブロック禁止について問われた教育長は「外見などが原因で事件事故に遭うケースがあるため、生徒を守る趣旨から定めている」と答弁しました。この発言は瞬く間に批判の的となりましたが、実はこの論理こそが多くの理不尽な校則を生み出す温床なのです。

髪型や服装が事件の原因になるという発想は、根本的に問題の所在を見誤っています。事件や事故の原因は外見ではなく、社会の安全対策や教育の不備にあるはずです。しかし、学校は「見た目を統一すれば安全」という短絡的な思考に陥り、生徒の個性や権利を制限することで問題を解決しようとします。

さらに深刻なのは、学校が新しい流行に対して常に「禁止」で対応する体質です。生徒たちが新しいファッションや髪型を取り入れ始めると、学校は反射的にそれを規制しようとします。ツーブロックが良い例ですが、校則に明記されていない事柄でも「高校生らしく端正清潔に」という曖昧な表現を根拠に禁止が決定されるのです。

この「曖昧な表現による包括的規制」こそが、校則の恐ろしい側面です。具体的な基準がないため、教員の主観や学校の方針によって解釈が左右され、生徒は常に「これは大丈夫だろうか」と不安を抱えながら学校生活を送ることになります。