この説によると、地球は分解途中の彗星の破片と遭遇し、空中爆発や地表への衝突が連続的に発生。

その衝撃で氷床が不安定化し、大規模な洪水と気候変動が引き起こされたというのです。

この仮説は、世界各地の地層から「マイクロスフェルール(微小ガラス球)」や「白金・イリジウムの異常濃度」、さらには「ナノダイヤモンド」などの地球外物質が発見されたことで注目を集めました。

しかし、これらはすべて陸上の浅い地層からの発見であったため、「汚染の可能性がある」「信頼性に欠ける」として、多くの科学者から批判を受けてきました。

このように、彗星衝突説は長らく「眉唾もの」と見なされてきましたが、今回の発見がその流れを変えようとしています。

深海の堆積物から発見された“宇宙の証拠”

米カロライナ大学(USC)の研究チームは今回、グリーンランド沖・バフィン湾の深海にある4つの海洋堆積コア(深さ500〜2400m)から、ヤンガー・ドリアス期に該当する層を特定。

その層から、これまで陸上でしか見つかっていなかった隕石衝突の指標となる物的証拠が多数検出されたのです。

具体的には次のような証拠が確認されました。

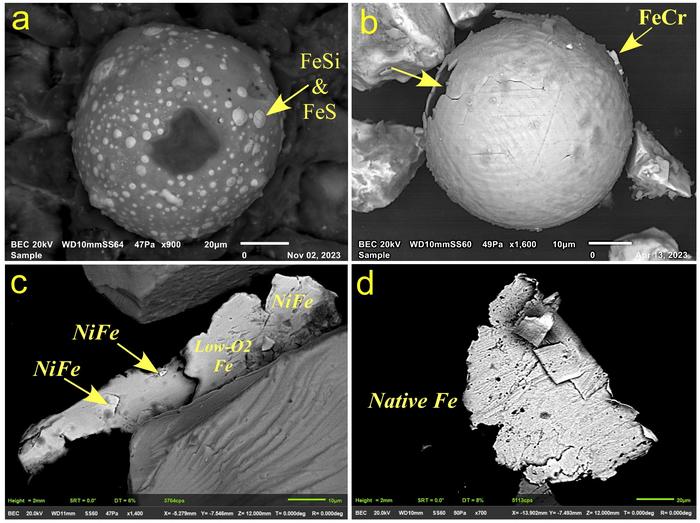

・マイクロスフェルール:鉄やケイ素を含む直径4〜163μmの球体。地球の表層物質が高温で溶け、大気中を高速で移動しながら固まった痕跡であり、彗星爆発の衝撃波によって生成されたと考えられます。

・金属ダスト粒子(MDPs):酸素の少ない鉄・ニッケル・クロムを含む粒子。表面がねじれたり折れ曲がったりしており、高温で部分的に溶けた状態が確認されています。

・ナノ粒子(<1μm):プラチナ・イリジウム・コバルト・ニッケルといった地球外由来の元素が高濃度で含まれています。

・メルトグラス:融けた石英やアルミノケイ酸塩を含むガラス質の破片。高温衝撃がなければ生成されない物質です。