日銀の政策金利は予想どおり据え置きだったが、最近になくきびしい批判が寄せられた。食品の物価が大きく上がり、石破政権が「物価高対策」に失敗して少数与党に追い込まれ、野党はさらにインフレを促進する消費減税を要求しているのに、なぜ日銀は動かないのか。

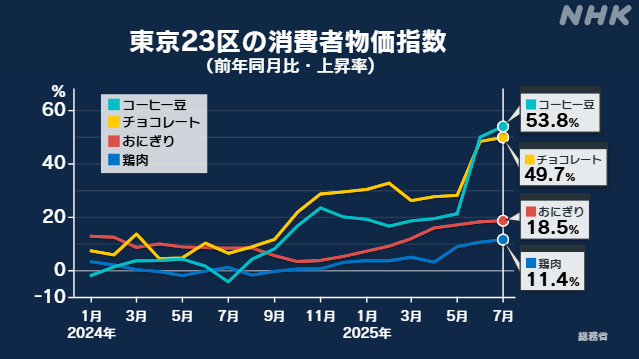

NHKより

その理由は基調的インフレ率が2%に達していないからだというが、その定義は何か。植田総裁も答えられない。日銀の展望レポートでは、今年度のインフレ率(中央値)は2.8%で、2%の目標を3年以上にわたって超えているのに、来年度の見通しが1.9%だから、まだ目標に達していないという。

いま2%を超えているならインフレ目標は達成しているのに、なぜ来年度のインフレ予想が根拠になるのか。そもそも2%という目標に根拠はあるのか。これも黒田総裁のときから何度も質問されたが、彼も「グローバルスタンダードだ」としか答えなかった。

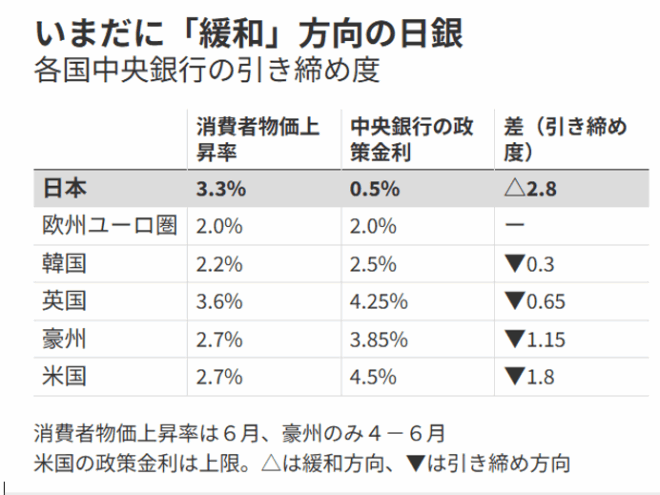

物価にグローバルスタンダードはない。朝日新聞の原真人記者も示す通り、インフレ率も政策金利もバラバラである。その中で日銀だけが異常な緩和を続けている。

インフレ目標に理論的根拠はない。マクロ経済学では、最適なインフレ率はゼロである。これは1990年代にインフレを抑制するために欧州各国が採用した実務的な目安で、2%という幅は不況になったとき、利下げする糊代が必要だという便宜的な理由である。

欧州では2%が下限だったが、日本ではほとんど実現しなかった。白川総裁は1%の「目途」を設定したが、リフレ派が「低すぎる」と騒ぎ、安倍政権が日銀法改正で脅して2013年に政府と日銀のアコードを結んだ。そこにはこう書かれている。

日本銀行は、今後、日本経済の競争力と成長力の強化に向けた幅広い主体の取組の進展に伴い持続可能な物価の安定と整合的な物価上昇率が高まっていくと認識している。この認識に立って、日本銀行は、物価安定の目標を消費者物価の前年比上昇率で2%とする。