死後の人体は、皮膚や消化器官、骨、肺、脳など様々な組織が、まるでスポンジのように穴が開いた状態にまで喰いつくされてしまうのです。

発症者の多くは両生類やハ虫類を食べる習慣があった他、ミジンコなどを多く含む汚染された井戸水を飲んでいたとされていますが、感染経路の詳細は不明。

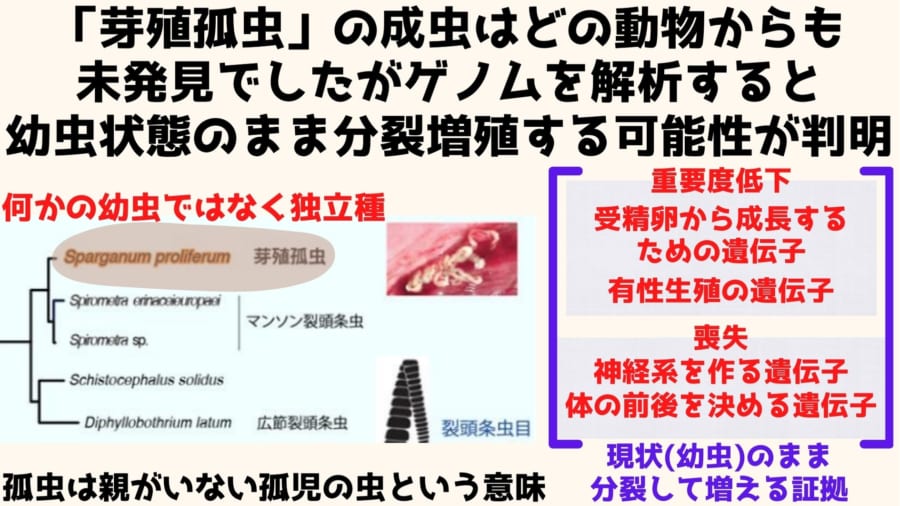

しかも知られているのは幼虫のみであり、これまでにどんな動物からも成虫は発見されていません。

芽殖孤虫の名前の「孤虫」の部分は「孤児の虫」を意味し、成虫が不明であることを示します。

現在、芽殖孤虫に対する効果的な治療薬はなく、外科的に取り除く以外対処方法は存在しないのです。

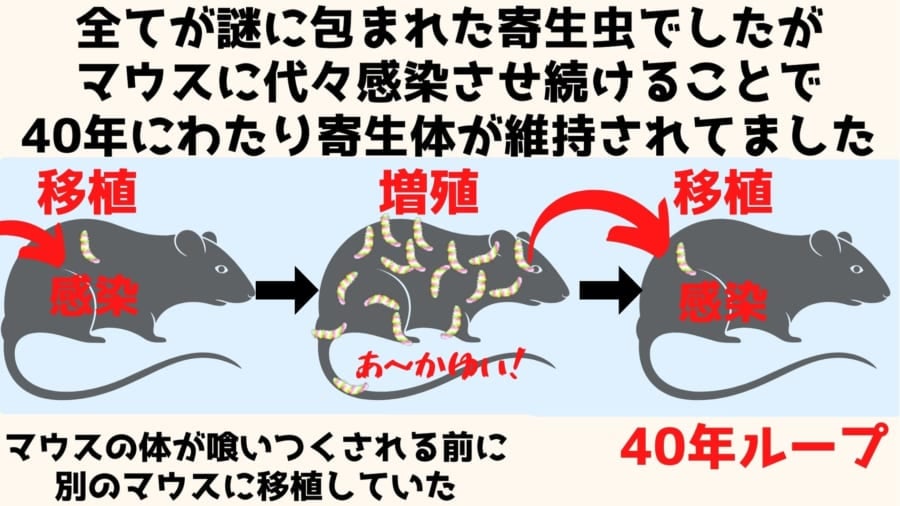

しかしその症状の奇特さから研究者たちの興味を引き、1981年のベネズエラの症例から分離された虫は、40年にもわたり生きたマウスに感染させ続けることで保存されてきました。

そこで今回、宮崎大学・国立科学博物館・東京慈恵会医学大学らの研究者たちは、最新の設備を用いて芽殖孤虫のゲノムを分析し、その正体を探ることにしました。

結果、意外な事実が判明します。

「芽殖孤虫」は卵を産まず体を分裂させて増える

遺伝解析を行うにあたり、研究チームはまず、マウス体内で維持されてきた「芽殖孤虫(がしょくこちゅう)」と、日本のシマベビから採取した「マンソン裂頭条虫(れっとうじょうちゅう)」からDNAを抽出しました。

結果、芽殖孤虫のゲノムは6億5000万塩基対からなり、遺伝子総数は1万8919個であると判明。

これはヒトのゲノム(30億塩基対)と比べると小さいものの、エキノコックス(約1億500万塩基対)や回虫(2億7000万塩基対)など他の寄生虫よりはかなり大きな値です。