創業の原点──技術ドリブンではなく、課題ドリブンの発想

天地人の原点は、2017年に内閣府宇宙開発戦略推進事務局が主催した「人工衛星データを使ったビジネスアイデア」のピッチコンテスト。そこで出会ったのが、JAXAの職員である百束泰俊氏と、衛星データの社会活用に関心を持っていた櫻庭康人氏だ。彼らの出会いが、天地人の始まりとなる。

注目すべきは、天地人が会社設立(2019年)以前から、2018年度の宇宙ビジネスコンテスト「S-Booster」でANAホールディングス賞、JAL賞、審査員特別賞の三冠を達成していた点だ。「まだ事業化前にしてこの成果。JAXAの『衛星データの民間利用を推進したい』という意図とも合致していた」と樋口氏は振り返る。

同社が掲げるビジョンは、単なる宇宙技術の活用ではない。社名の「天地人」が象徴するように、「天」=宇宙ビッグデータを、「地」=地上の課題に応用し、「人」=暮らしを豊かにするという、社会実装を見据えた設計思想がある。

樋口氏は「多くの宇宙ベンチャーが技術主導で進む中、我々は“課題ドリブン”で進んでいる。衛星データは手段であり、解決したいのは気候変動やインフラ老朽化などの実社会の問題です」と強調する。

「天地人コンパス」で実現する課題解決型プロダクト群

天地人の主力プロダクトは、衛星データを可視化・解析・提供するWebGISサービス「天地人コンパス」だ。これを基盤に、主に3つの事業領域でソリューションを展開している。いずれも、社会インフラ・農業・脱炭素といった極めて公共性の高い領域にフォーカスしている点が特徴だ。

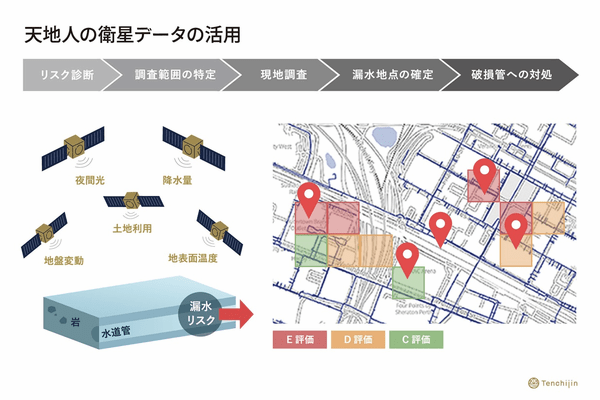

** 1. 宇宙水道局──水道インフラを宇宙から可視化 **

漏水事故が年間2万件以上発生する日本の水道インフラ。少子高齢化や気候変動の影響もあり、持続可能性が問われている。

天地人の「宇宙水道局」は、衛星データによって地表面温度・土壌・地盤変動などの情報を解析し、AIで漏水リスクの高い管路やエリアを特定。電子化された給水台帳と連携し、リスクを5段階評価で表示できる。

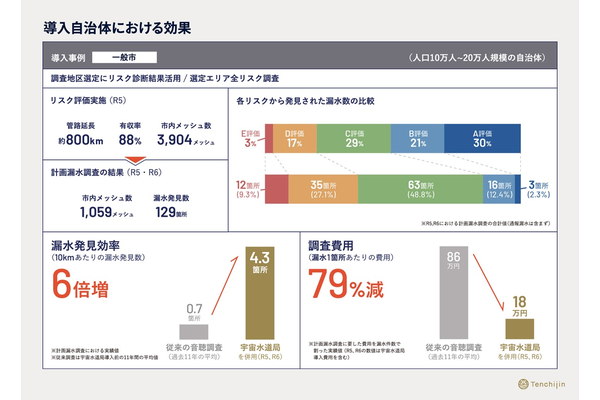

人口10万〜20万人規模の導入自治体では、漏水発見効率が6倍、調査費用が79%削減されたという。すでに40自治体が導入(2025年7月現在)。同サービスは厚生労働大臣賞や宇宙開発利用大賞も受賞しており、その有効性は社会的にも高く評価されている。

** 2. 宇宙ビッグデータ米──気候変動下の農業改革 **

高温障害による米の品質低下が深刻化する中、天地人は米卸で国内大手の株式会社神明と、スマート水田サービスを提供する農業ITベンチャー株式会社笑農和と協業し、「宇宙と美水」というブランド米を栽培している。衛星データで最適な栽培地を特定し、IoT給水システムと連携して冷水管理を自動化する。

2024年の猛暑でも、同ブランドは一等米品質を維持。農業×宇宙の先進モデルとして注目を集めている。農業事業者や自治体と連携し、今後は他の品種や地域にも展開を拡大する方針だ。

** 3. 脱炭素支援──風力・水田・カーボンクレジットへ **

再生可能エネルギー領域では、風力発電の適地検索支援に加え、水田からのメタン排出量を推定する特許技術も開発中。これにより、農業分野でのカーボンオフセット市場の創出を目指す。

将来的には、森林・畜産・都市インフラにおける炭素量計測も計画中だ。