街なかのドブに大群をなす奇妙な巨大シジミ。ひと工夫で美味しく食べられるかもしれません。

(アイキャッチ画像提供:茸本朗)

街中のドブに巨大シジミが!

味噌汁の友としてあまりにも有名な有用水産物・シジミ。近年は漁獲量も減少傾向で高級食材になりつつありますが、実は身近なところにも「シジミ」と呼ばれるものが生息しているのをご存知でしょうか。

その「シジミ」は普通のシジミよりも大きくなり、殻の幅は4cmを超えることもよくあります。それ以外の見た目は全く一緒で、一般人はおろか専門家でも外見だけで区別をするのは不可能と言われています。

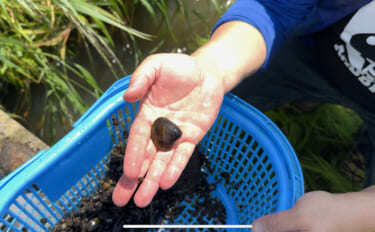

こんなところにシジミが(提供:茸本朗)

こんなところにシジミが(提供:茸本朗)しかし、今最もふつうに流通しているシジミは河口や汽水湖に生息しているのに対し、この奇妙なシジミは街なかの排水溝のような、いわゆるドブにもごく普通に生息しています。側溝の清掃で泥をさらっていると突然巨大なシジミがザクザク出てきてびっくりした、という話もよく聞かれます。

美味しそうだけど味がしない!

この巨大シジミは実は「タイワンシジミ」という外来種、もしくはその遺伝子が入った雑種個体です。原産国は台湾や中国南部で、輸入のシジミに混ざって日本に入ってきたと言われています。

タイワンシジミやその雑種は見た目こそ非常に美味しそうですが、食べてみると驚くことに味がしません。シジミらしい貝の風味や食感こそあるのですが、シジミの最大の魅力であると言える出汁が全然出ないのです。

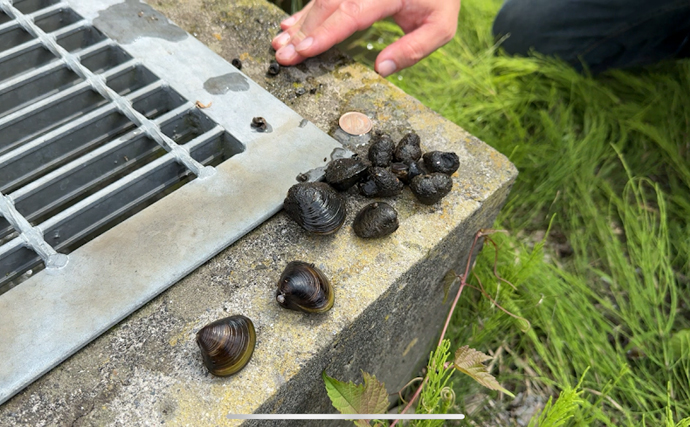

いっぱいいるけど…(提供:茸本朗)

いっぱいいるけど…(提供:茸本朗)加えてこのタイワンシジミは恐ろしいことに「在来のシジミと交配し、その子孫も同じ形質を持つ」という特徴を持っています。つまりこのシジミが入り込むと、その水域のシジミはすべて無味になってしまう可能性があるのです。

この恐ろしい特徴から、タイワンシジミは現在「生態系被害防止外来種」として取り扱いの注意が呼びかけられています。