NHKより

2025年参議院選挙の結果は、日本政治における地殻変動を鮮明に映し出している。自民党39議席、公明党8議席の計47議席という数字は、非改選の75議席を合わせても過半数に3議席届かない。

この現実が意味するものは、単なる与党の敗北以上に深い。新興政党の台頭という現象の背後には、有権者の意識構造そのものの変化が潜んでいる。

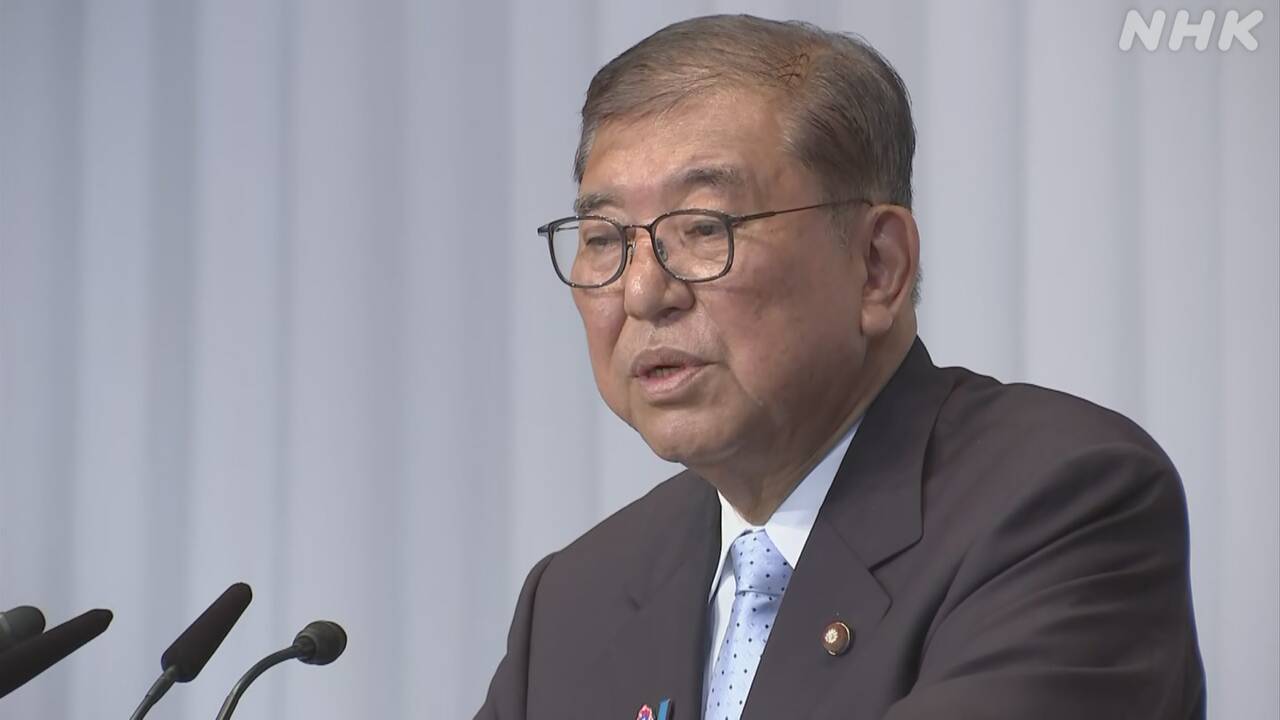

石破政権が見せる「粘り腰」の政治力学

興味深いのは、石破政権の対応である。通常であれば辞任必至の敗北にもかかわらず、続投の意思を貫く。政治評論家の間で囁かれる「もう少し大敗した方がよかった」という言葉は、皮肉ではあるが本質を突いている。

中途半端な敗北は、むしろ政権の延命装置として機能する。野党にとっても、弱体化した与党との「ねじれ国会」は絶妙な立ち位置を提供する。政策実現の手柄は自らのものとし、失敗の責任は与党に押し付ける——そんな都合の良い政治ゲームが展開される可能性は否定できない。

数字が語る既存政党の凋落は深刻だ。自民党の支持率は60歳代で13.9%(前月比3.7ポイント減)、70歳以上で26.0%(同6.1ポイント減)。従来の鉄板支持層である高齢者層での落ち込みが顕著である。安倍政権時代に開拓した若年層の支持は既に霧散し、その空白を新興勢力が埋めている。

公明党の苦境も看過できない。創価学会という巨大組織の高齢化と活力低下により、かつて「選挙のプロ」と呼ばれた集票マシンは錆びつきつつある。立憲民主党もまた、高齢者依存の体質から脱却できず、若い世代との対話に失敗している。

対照的に躍進したのが、参政党、国民民主党といった新興勢力である。参政党の選挙区7、比例7の計14議席という結果は、一過性のブームでは説明できない。茨城、埼玉、東京、神奈川、愛知、大阪、福岡——主要都市圏での勝利は、組織的な戦略の成果である。

彼らの手法は従来の政党とは一線を画す。地方組織の丁寧な構築、ボランティアの効果的な活用、そして何より若年層への直接的な訴求。週刊誌のスキャンダル報道さえ「知名度向上の機会」として活用する柔軟性は、旧来の政治家には真似できない。