mirsad sarajlic/iStock

少々前の話になるが、ロンドンブーツの淳氏が西川口の外国人問題について発言し、炎上した。 当初は「不法滞在者は強制送還されるべき」といった比較的厳格な立場を表明したが、これに対する批判が急増。

彼が謝罪に至るまでの過程では、以下の2点に関する認識の変化があったと思われる。

難民認定率の低さ(1%未満)や、仮放免中の就労禁止措置が不法就労を誘発している現状への気づき。 法律遵守を原則とする立場が、制度設計の実態と乖離している可能性への理解。

難民問題について

難民認定については、国ごとに基準や厳格性に差があることは自然な前提である。罪なき者が迫害される状況に対し、相互扶助の精神をもって受け入れるという正義は尊重されるべきだ。

しかし、受け入れ国側の治安や制度安定が脅かされる場合、為政者としての判断は慎重さを要する。将来展望なき無制限な受け入れは、正義と断言するには課題が多い。

難民認定率0.1%という極端な数字には検討すべき論点もあるが、本稿では触れない。

仮放免制度と強制送還

仮放免制度は、退去強制令書または収容令書を受けた外国人に対し、健康上・人道上の理由で一時的に収容を解除する措置である。制度上、仮放免者は在留資格がなく、従って原則として就労を認められていない。

日本で真面目に働く外国人が制度上の不整合により仮放免状態へ追い込まれてしまうケースがあるなら、制度的改善が求められる。一方、制度を故意に潜脱し、その目論見が露呈した結果仮放免となる場合は、強制送還も適用されうる。その際の渡航費や送還先国との調整は、実務上の課題となる。

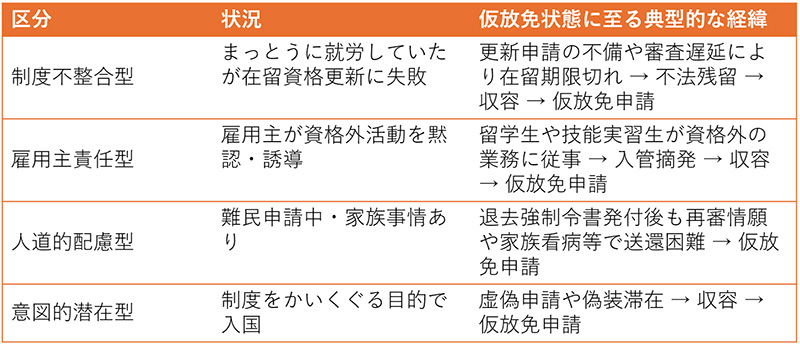

各種報道や行政資料を参照すると、仮放免に至る背景は「制度上の不整合によるもの」と「意図的潜脱によるもの」の双方が混在していることがわかる。

上の図をさらに深掘りしてみると、以下のような分析も可能だ。

更新申請中に在留期限が過ぎた場合、不法残留とみなされるが、本人に悪意がないケースも多い。 技能実習制度では転職が認められておらず、ハラスメント等があっても逃れられず失踪 → 収容 → 仮放免。 難民申請の長期化により収容が長期化し、仮放免が人道措置として運用される。

さらに、強制送還の実務にも以下のような障壁がある。

渡航費は原則本人負担だが、困窮者には公費負担が生じる場合がある。 母国による受入れ拒否(旅券未発行、政治的事情等)。 送還困難者が在留資格を得られないまま仮放免を繰り返すことで、事実上の滞留状態となる。