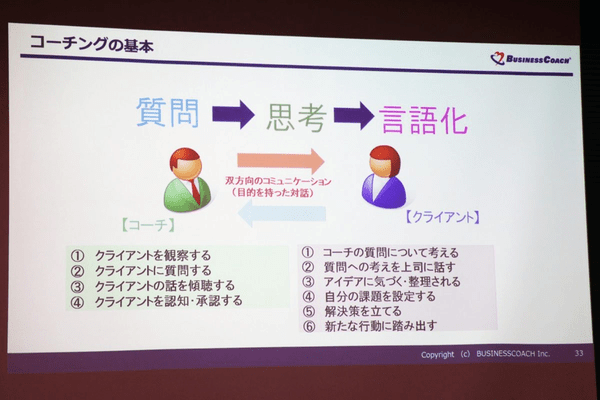

コーチングは自分で答えを見つけさせることが重要

1対1型のコーチングでは、 コンサルティングとは異なり専門知識にもとづく解決策を提供するのではなく、対話を通じてクライアント自身が答えを見つけ出すことを支援する。

「1対1型のコーチングは、傾聴と質問を通じて相手から答えを引き出すアプローチが基本です。対話する際は、すぐに答えが出ない質問を投げかけるのがポイント。

たとえば、『仕事の生産性を倍にするためには、どのような仕事の仕方をすればいいでしょうか』といった質問です。このような問いかけを受けると、自然と脳が活性化し、自ら生産性向上の方法を探りはじめます。ToDoリストの一部を部下に任せる、1時間早く起きて自己研鑽の時間を作るなど、具体的なアイデアが浮かぶでしょう。

コーチングでは、クライアントが自分の考えを声に出して聞くことで、課題に対する新たな気づきを得ることが重要です。これは、他者から指示されたことよりも、自分で考えて導き出した答えのほうが行動に移す意欲が高まるからです。自ら発見した解決策は、強いモチベーションと実行力につながります」(橋場氏)

他者への敬意が芽生えたのが成果

コーチングの成功事例として、NECのコーポレートIT戦略部門長である上坂利文氏から、コーチングを受ける前と後で何がどのように変化したかについて語られた。

上坂氏がコーチングを受講した背景には、データセンタークラウドサービスの事業責任者時代に昇進資格判断のために受けた社内アセスメントがある。このアセスメントにより、ピープルマネジメントと部下育成に課題があることが明らかになった。上坂氏はこの課題を克服する為に、自身のマネジメントスタイルの変革に着手した。

それ以前にもコーチングを受けていたものの、ピープルマネジメントや部下育成における具体的な問題点を把握できていなかった。そこで橋場氏に支援を依頼し、対話を通じて課題を明確化し、行動目標を設定することができた。

「それまでの私は、相手の話した内容を確認し、意図を正しく理解するという当たり前のことができていませんでした。自分の考えが伝わったかどうかを相手に確認せず、一方的に伝えるだけ。また、メール・チャットでは要件だけを伝えており、相手に対する感謝の気持ちも表現していなかったのです」(上坂氏)

コーチングは2023年5月から2024年1月までの9カ月間実施された。週次では橋場氏とメールやチャット、クラウドコーチング(コーチとの対話を行うシステム)を通じた振り返りを行い、加えて月1回の対面での月次振り返りという構成で進められた。

「橋場さんの特徴的なところは、困りごとを相談した際に自分の体験談からアドバイスするのではなく、完全に寄り添う姿勢で気づきを与えてくれるようなコミュニケーションを取ってくださったことでした」(上坂氏)

コーチングの成果として、上司、同僚、部下からは「相手の立場に対する理解や配慮をもったコミュニケーションを実践するようになった」というフィードバックを得て、行動変容が評価された。

「コーチング前は上司・部下という関係性で接していたため、コミュニケーションも一方的な指示になっていました。コーチングを受けた結果、他者への敬意を持って接することができるようになったと、周囲からのフィードバックで実感できました。

2025年に向けて設定していたクラウドビジネスの規模拡大という経営課題を1年前倒しで達成しましたが、これは一人では決して成し得ないことです。上司・部下という縦の関係性ではなく、同じ課題とビジョンを共有する仲間として対話を重ね、ともに成果を出せたことが私にとっての最大の収穫です」(上坂氏)

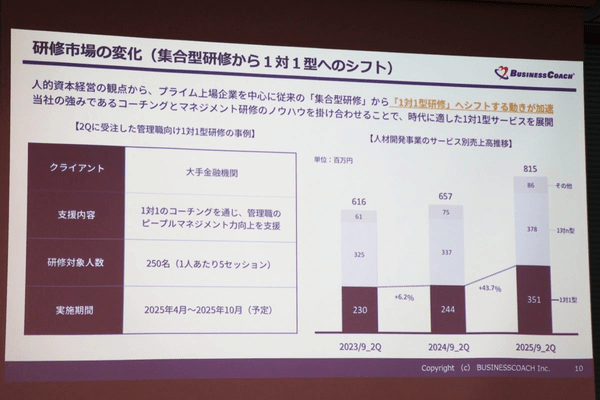

ビジネスコーチングを導入した企業の多くが組織全体のパフォーマンス向上を実現していることから、業界は拡大し、参入企業も増加している。業界を牽引してきたビジネスコーチ株式会社は、東証プライム上場企業の社長や役員層といった日本経済を支える企業のトップ層への支援実績を強みとし、そこで培ったノウハウをミドル層に展開しながら事業拡大を進めている。

「あなたに1人のビジネスコーチ」というスローガンのもと、個人の魅力や想いを引き出し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を目指している。ビジョン実現のため、コーチングプラットフォームを整備し、ICF(国際コーチング連盟)資格保持者から厳正な審査を経てコーチ陣を選抜。現在の150人体制から将来的には500人体制への拡大を計画しており、一人ひとりにコーチがつく環境の実現に向けて着実に前進を続けている。

(取材・文=福永太郎)

※本稿はPR記事です