Cemile Bingol/iStock

石破首相の次の発言は記憶に新しい。

我が党の総裁選というのは。いろいろな人がいろいろな意見を言う、それはそうあるべきものだと思っております。そこにおいて、当選させていただきました。そこにおいて掲げました政策が、当選をしたのだからこの通りにやるということにはなりません。当選をしたら自分が掲げたこと、「全て我が党はこれでやる」という様なことを私どもの党はやったことがございません。

予算委員会 2024年12月5日

この発言は衝撃的です。選挙で掲げた政策を実行しないことを、堂々と宣言しているのです。

実は、これは石破首相だけの問題ではありません。2016年の小池百合子都知事の「築地は守る、豊洲は生かす」発言、横浜市の林文子前市長のカジノ誘致「白紙」からの翻意など、公約違反は日本政治の常態化した病理なのです。

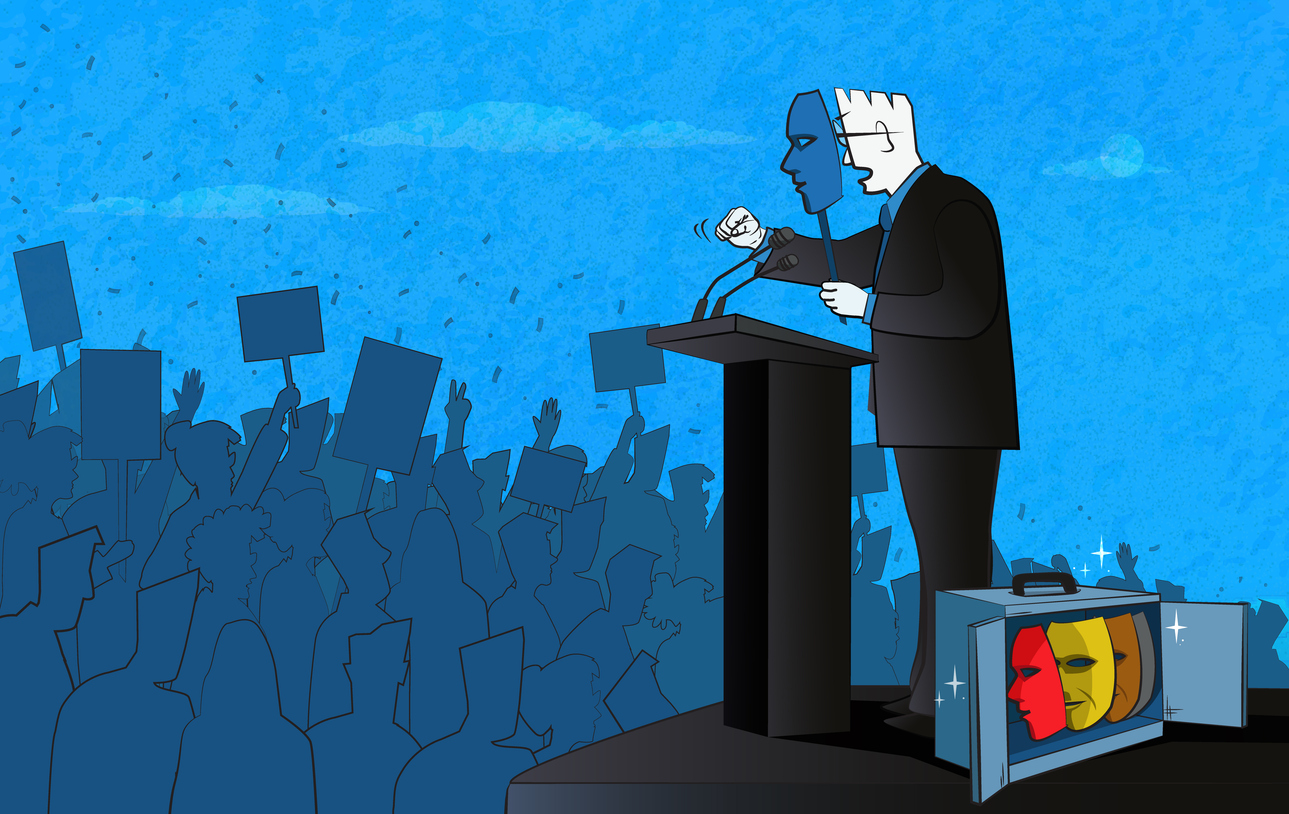

政治家は公約を破っても、決して「撤回した」とは言いません。「解釈の違い」「状況の変化」といった言葉で正当化します。石破首相に至っては、そもそも守るつもりがないことを公言する始末です。

なぜ政治家は公約違反を認めないのか。それは、有権者からの信頼を失うことを恐れているからです。しかし皮肉なことに、言い訳を重ねることで、より深く信頼を損なっています。いや、もはや信頼など期待していないのかもしれません。「どうせ有権者は忘れる」「選挙の時だけ頭を下げればいい」—そんな傲慢さが透けて見えます。

政治家がよく使う言い訳のパターン。

「社会情勢の変化に対応した適切な判断」 「今後も検証を続ける」 「党内での議論の結果」 「国民の皆様のご理解を賜りたい」

これらは全て、公約違反という事実から目を逸らすための詭弁です。特に「ご理解を賜りたい」という言葉は、一方的に約束を破っておきながら、それを受け入れろと迫る傲慢さの極みです。

民主主義において、公約は有権者との契約です。企業が顧客との契約を一方的に破れば訴訟になりますが、政治家の公約違反には法的拘束力がありません。だからこそ、政治家には高い倫理観と誠実さが求められるのです。