単なる食料調達なら、近場で狩れば済むはず。

それでもなお遠方の個体を選び、山岳地帯を越えて運んできたという事実は、この祝宴に強い象徴性と社会的意義があったことを示しています。

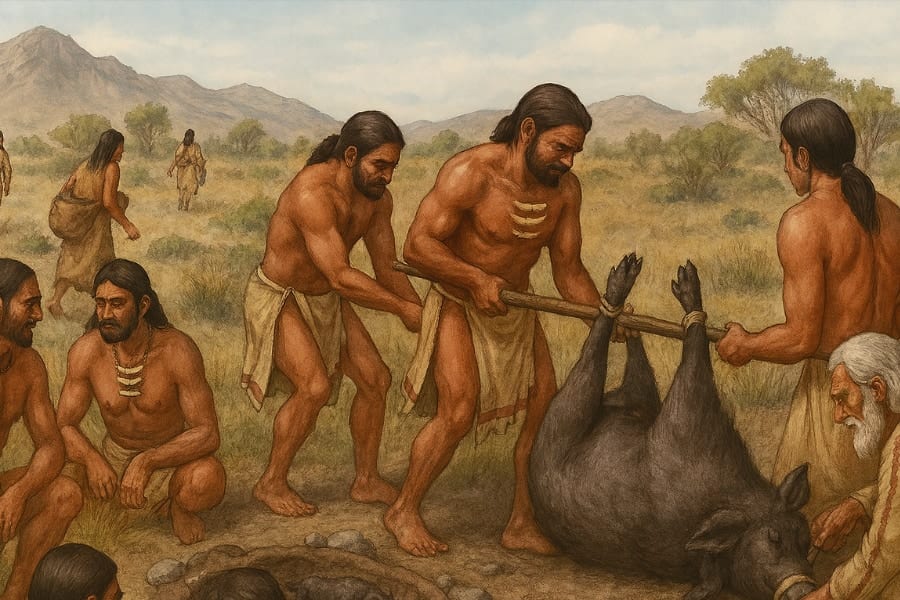

産地のイノシシで絆を深め合う?

では、なぜここまでの労力をかけてまでイノシシを運んだのでしょうか?

考古学者たちは、この祝宴が単なる「お肉パーティー」ではなく、遠方コミュニティとの絆を確認し合う儀式的なイベントだったと考えています。

祝宴に使われたイノシシたちは、まるで「地元の名産品」のように、それぞれの土地から「手土産」として持ち込まれたのかもしれません。

これは現代でもフランス産チーズや韓国の黒鶏など、その土地土地の風土が香る食材が高く評価されることと通じます。

また、狩猟が「生きるための手段」である以上に、社会的地位や精神的意味をもつ行為だった可能性もあります。

他の地域では、動物の骨を森に返す、足を最初に切るなど、動物との関係性を重視する文化が存在しており、アシアブの祝宴もこうした人間と動物の“つながり”を祝う儀式だったのではないかと推測されます。

チームは、これが家畜化の前段階、つまり「人間が特定の動物に意味を見出し始めた時代」を象徴していると指摘しています。

イノシシという危険な動物をあえて選び、祝宴でその命を“捧げる”ことで、人間と動物の関係性を社会全体で再確認する機会だったのかもしれません。

今回の研究は「農業が始まる前の人類社会は、もっと無秩序で単純だった」という従来のイメージに一石を投じるものです。

アシアブの祝宴では、計画性・地理的ネットワーク・象徴的意味づけといった、非常に洗練された文化がすでに存在していました。

およそ1万年前、人々は野生のイノシシを「選び」、それを「運び」、そして皆で「分かち合う」という形で、社会的つながりと自然への敬意を可視化していたのです。