福岡県久留米市と大分市を結ぶ久大本線に乗って筑後吉井駅に来ました。蔵のような佇まいの味のある駅舎。ここは江戸時代に宿場町として栄え、明治以降は木蠟(ハゼノキの果皮から得る油脂で和ロウソクや艶出しに使用されます。)生産や酒造業、金融業で資力を蓄えた商人の町として繁栄しました。

窓の格子が特徴的。

過去に3度の大火に見舞われたそうで、火災から町を守るために蔵のような家構えになっています。厚い壁のある塗り篭めの町家を「居蔵屋」と呼んでおり、町には多くの居蔵屋が残されています。 重要伝統的建造物郡保存地区に指定されているため、今も江戸時代を彷彿とさせる街並みが残されています。

訪ねたのが端午の節句の少しあとだったこともあり、水路には近くの保育所の子どもたちが作った鯉のぼりがかかっていました。この水路は生活用水を始め、農業用水、また物資輸送のための水運のために掘られたもので、この地域の生活を守る大切な役割を果たしてきました。

川の近くにある「居蔵の館」を訪ねます。こちらは明治時代に建てられた後大正時代に改築された、木蝋業で財を成した松田家の分家の方の旧家です。

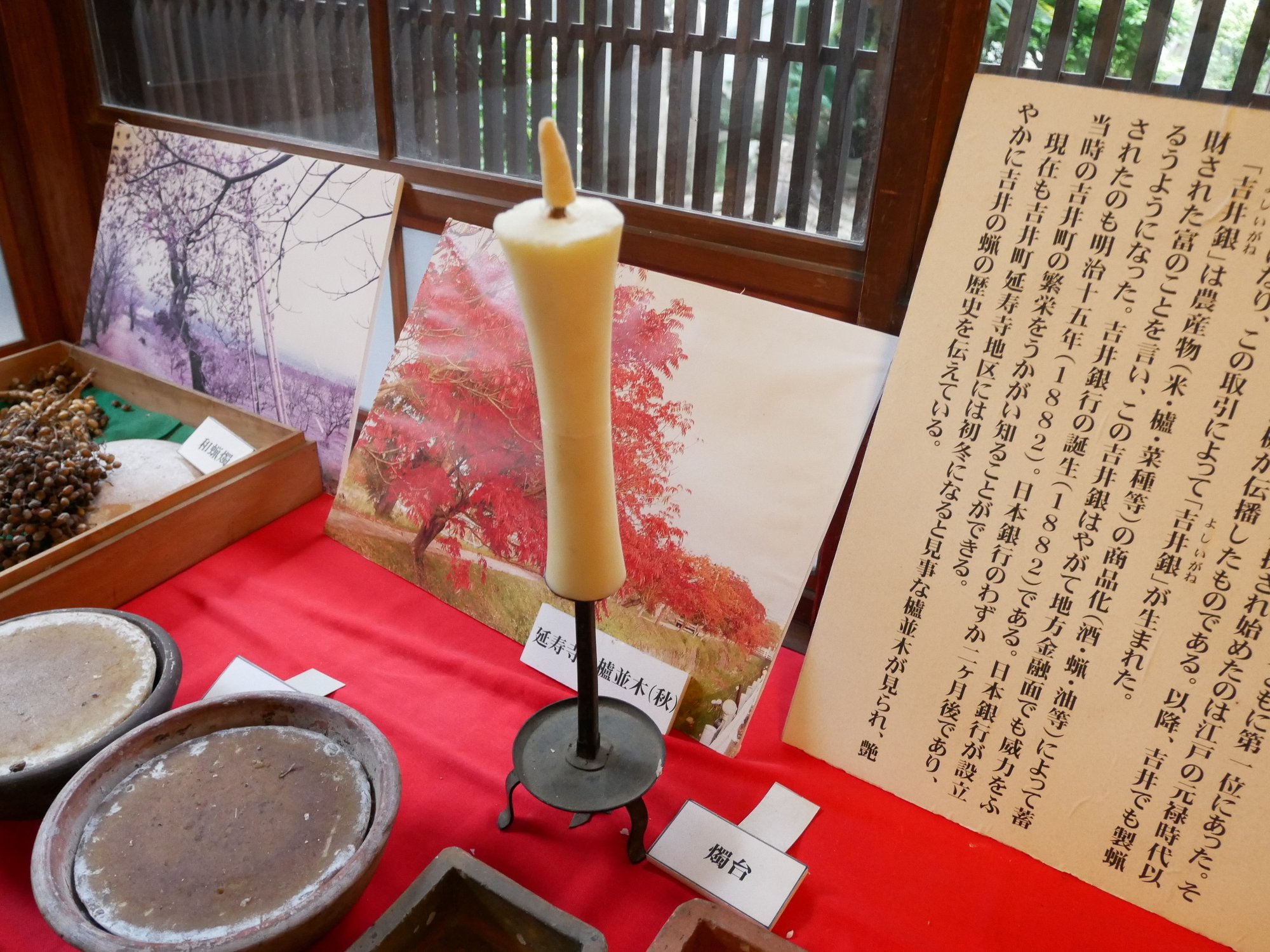

松田家の財源となった木蝋から製造された和ろうそく。当時は灯りを取るために必要不可欠な存在でした。木蠟の取引は「吉井銀(よしいがね)」と呼ばれる富を築き、地域で相当の存在感を示していたといいます。

広い和室の向こうに整えられた庭園が見えます。当時の生活の豊かさぶりが窺えます。

トイレがあり得ないくらい斬新。明治時代、スペインのマジョルカタイルが流行しており、それを取り入れたものらしいんですが、現代でもなかなかこんなトイレは見られませんよね。用を足すのがもったいないくらいです。

五右衛門風呂

お風呂の天井は最上部の円い板の裏に通気口があって湿気がたまらないように工夫されています。

もう少し街並みを散策してみることにします。