ジトジトした梅雨の季節、釣りに出かけるのもおっくうになるが、この時期にこそ狙ってみたいターゲットが存在する。それは産卵のために浅場に乗っ込んでくるテナガエビだ。今回はテナガエビ釣りについてタックルから釣り方まで基本的事項をおさらいしておく。

(アイキャッチ画像提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)

テナガエビの分布と生態

梅雨の風物詩とも言われ、この時期の釣りの対象として古くから親しまれている。近年は都市部の河川などにおいて手軽な釣り物として人気が急上昇。小気味いい引きに病みつきになることまちがいなし。ビキナーからベテランまで熱中できるのがこの釣りの魅力。

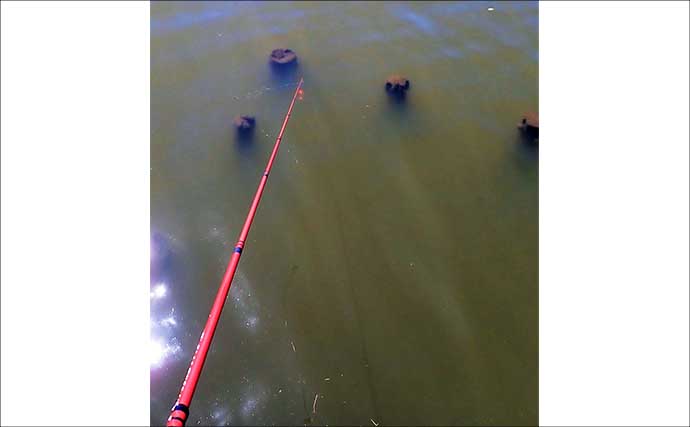

乱杭周りは好ポイント(提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)

乱杭周りは好ポイント(提供:週刊つりニュース関東版APC・岩井一彦)北海道を除く全国各地に分布。河川の中・下流や平野部の湖沼や池など流れが緩い、または止水の砂泥底に生息。

体長は10cmほどで淡水のエビとしては大きく、2本だけ長いハサミ脚がついている。特にオスはハサミ脚が体長の1.5倍ほどあるのが特徴。基本的に夜行性で、昼間は隠れ家になる水草の中、捨て石、消波ブロックや杭がらみなどの物陰に潜んでいる。曇天時や薄暗くなると活動を開始。夜間は活発に動き回り、底生生物や小魚などを捕食する。5月ごろに脱皮して、6~7月ごろに産卵する。

タックルとエサ

テナガエビ狙いのタックルとエサを解説する。

竿

1~2m前後のノベ竿で、アワせた時、エビに違和感がないよう穂先が軟らかいことが絶対条件。安価なグラス竿がお勧め。

仕掛け

ミチイトは0.6~0.8号を竿いっぱいに結ぶ。軸付きセル玉8mmをゴム管止めした下に中通しセル玉6mmを2、3個付け、板オモリまたはカミツブシオモリでウキ全体がゆっくりと水中に沈むように浮力を調整する。

そしてウキのトップが水面から5~10cmに沈むようにウキ下を調整するとアタリが取りやすい。

ハリは初期のエビは小さいので、タナゴバリのような小さなハリが有利。良型が釣れる盛期は、ソデバリまたは秋田キツネの1~2号がいい。ハリスは障害物周りを釣るため5~7cmと短くする。