部下に締め切りを守るよう説教したり、友人に健康のため禁煙するよう何度も忠告したり、パートナーに運動するよう促したり…

誰もが一度は「相手のためを思って」やる気を引き出そうとしたことがあるはずです。

ですが、その努力がむしろ逆効果になっているかもしれません。

認知行動療法士であるジョアンナ・グローバー氏は、医療現場で得られた知見から、「人のやる気は対話によって育つ」ことを教えています。

目次

- やる気を生むのは、心の中の「スイッチ」ではなく「会話」

- やる気を引き出す「対話の3原則」

- 医療現場での成果と日常への応用

やる気を生むのは、心の中の「スイッチ」ではなく「会話」

私たちはつい、やる気というものを「ある」か「ない」かのスイッチのように考えてしまいがちです。

目の前の人がやるべきことをやらないと、「じゃあ、もっと強く説得しよう」「ちゃんとした理由を伝えれば動くだろう」と考えます。

しかし、最新の心理学研究では、やる気は“スイッチ”ではなく、頭の中の“会話”のようなものであると分かっています。

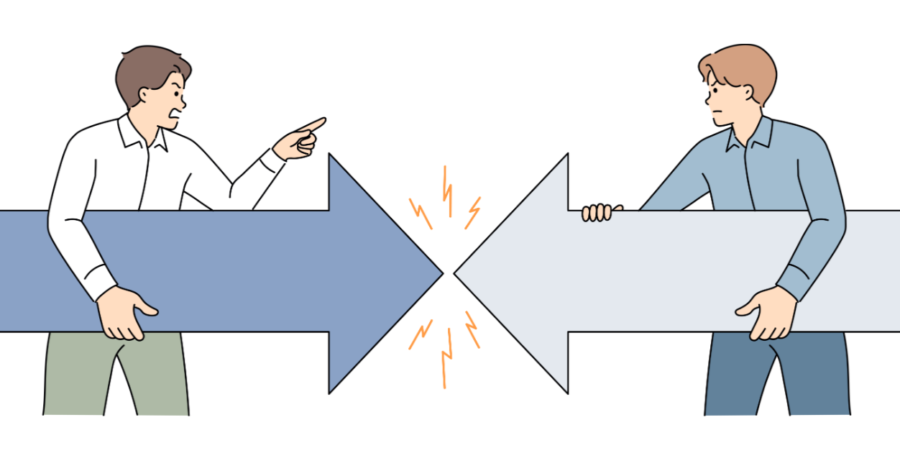

人の心の中では、常に2つの声が会話をしています。

片方は、「やらなきゃ、やるべきだ」という“理性的な声”。

もう片方は、「でも今は面倒くさいし、怖いし、やりたくない」という“感情的な声”です。

これは、何かを「すべき」と感じながらも「したくない」と感じる心の葛藤状態であり、人が行動を起こす前にしばしば経験するごく自然な心理状態です。

そして、ここで外から「ほら、やらなきゃダメでしょ!」と片方の意見について強く言われると、本能的に強く反発して、もう片方の「やりたくない側”の声を強めてしまう」ようです。

つまり、「説得するほど、やらない理由が強まってしまう」という逆効果が起きるのです。