この不思議な現象に最初に本格的に取り組んだのが、20世紀初頭のドイツの化学者、ワルター・ネルンストでした。

ネルンストは、さまざまな物質を極めて低い温度にまで冷却する数多くの実験を行い、「物質の温度が絶対零度に近づくと、その物質が外部と交換できるエントロピーが限りなくゼロに近づいていく」という極めて重要な性質を発見しました。

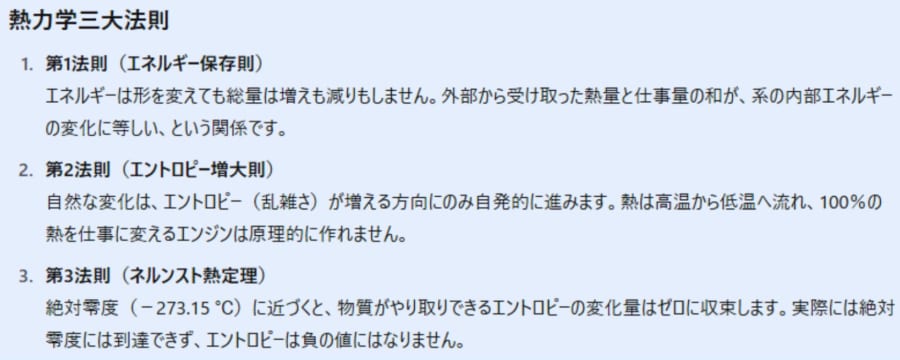

この1905年のネルンストによる発見は、「ネルンストの熱定理」と呼ばれ、のちに「熱力学第三法則」として教科書に掲載されるようになります。

しかし、このネルンストの画期的な発見には、当時の物理学者や化学者を悩ませる大きな課題がありました。

それは、すでに19世紀から物理学における基本的な原理として確立されていた「熱力学第二法則」との整合性の問題です。

第二法則とは、「宇宙全体のエントロピーは決して減少せず、必ず増加する方向に進む」というもので、時間の流れやエネルギーの方向性を定める熱力学の最も重要な基本原理として知られていました。

ネルンストが発見した絶対零度付近の現象、つまり「温度が下がるとエントロピーがゼロに近づく」という性質が、本当にこの第二法則と矛盾なく共存できるのかという点が明確ではなかったのです。

ネルンスト自身も、この疑問を解消し自分の新しい発見をなんとか第二法則の枠内で説明しようと試みました。

そして1912年、ネルンストはそのために重要な理論的思考実験を提唱します。

その思考実験とは、「もし絶対零度という究極の低温が実際に到達可能であるならば、その絶対零度を冷却源として使った理想的な熱機関(エンジン)を作れることになる」というものです。

このエンジンは絶対零度の環境を利用することで、取り込んだ熱エネルギーを100%完全に仕事(運動エネルギーなどの有益なエネルギー)へと変換できるという理論上の装置でした。