こうした入念な調査の結果、サイコパス傾向のある人たちの脳には、いくつかの明確な特徴が見つかりました。

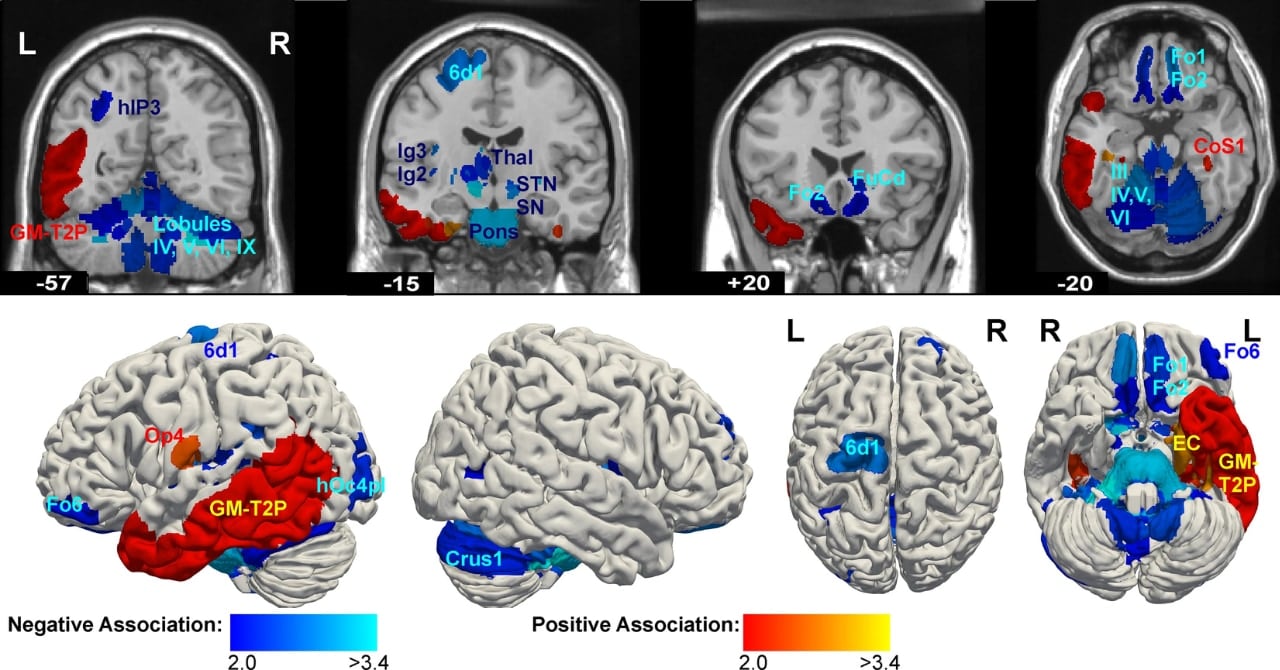

特に注目されたのは、脳の深いところにある「視床(ししょう)」や「基底核(きていかく)」と呼ばれる領域です。これらは、感情の調整や衝動の抑制に関わる重要な部分です。

サイコパス傾向の強い人たちでは、これらの領域の体積が、傾向の弱い人に比べて小さいことが明らかになったのです。

言い換えると、脳自体が心の“ブレーキ”が効きにくい構造になっていると考えることができます。

さらに興味深いのは、冷淡さや共感の欠如といった「感情面のサイコパス傾向」と、この脳の縮小が特に強く結びついていた点です。つまり、「他人を思いやる気持ちを持ちにくい人」は、脳のストッパー役の部位が小さくなっている傾向があると考えられるのです。

一方で、前頭前野の中でも「外側前頭前野(がいそくぜんとうぜんや)」と呼ばれる部分では、わずかに体積が大きくなる傾向も見つかりました。この部分は、むしろ論理的思考や計画性に関係する場所です。

つまり、サイコパス傾向のある人は、「感情のブレーキ」が弱い一方で、「戦略的な思考」はむしろ得意な可能性があるのです。

これはまさに、冷静かつ大胆に行動できるサイコパスの特徴を、脳の構造から裏づける発見だと言えるでしょう。

ただし、今回の研究はあくまで「相関関係(いっしょに起きていること)」を示すものであり、「因果関係(脳の形が原因でサイコパスになる)」を証明しているわけではありません。

また、脳の形は一生変わらないものではなく、育った環境や経験によっても変化します。