そんな数奇な歴史を持つ本校のケースステディーを通じて、旧制中学から新制高校に至試験科目は、国語200点、作文100点、算術200点であった。大正九年からは、国語200点、作文100点、算術200点、歴史100点、地理100点、理科100点であった。

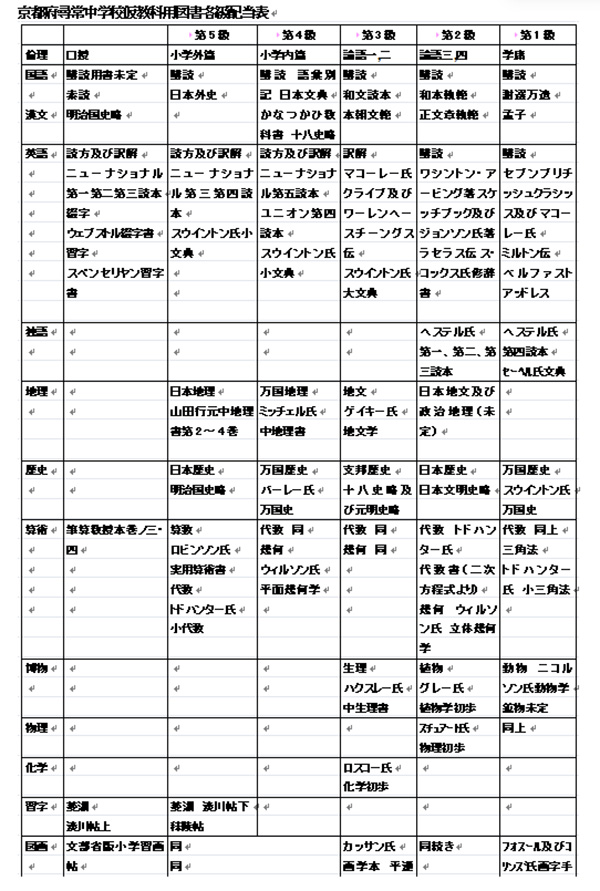

明治19年6月の「尋常中学校ノ学科及其程度」(文部省令第14号)に準拠してつくられたものであろうが、省令の表と授業時間数を比較してみると、英語、数学に特に力を入れた上級学校進学準備型のものであったことがわかる。

たとえば省令では、1年生の英語の時間数は6時間にすぎないのに、本校の場合、その2倍の時間をとっている。数学も省令で4時間のところ、本校では6時間とっている。図画と体操は省令の時間数を下回っているし、唱歌の時間を全く設けていない。

また教科書がほとんど翻訳ものであることが注目される。

しかし、大正になると、教科書などが日本語化されたのはもちろんである。明治日本は、まず、過去の学問を棄て、英仏独など外国語で世界トップクラスの学問を学んだ。だが、一段落すると、翻訳書が広範に行き渡り、伝統的な教育内容も少し見直された。

このことで、高学歴層は広い広がりを見せたし、中国人が欧学を和訳書を通じて学び、留学生として退去やってくるという効用ももたらした。

だが、翻訳というフィルターを通した知識習得方法が世界最先端の知識を得たり、偏りのない世界の常識を知る妨げになったのも事実だ。これは、日本だけでない。たとえば、ロシア人科学者は、1950年代はドイツ語などの書物を通じて世界とつながっていたが、1960年代になるとロシア語で用を済ませることとなり、これが世界の流れから後れをとる下人になったともいわれる、難しいところである。

■