これは「変わった」のではなく、むしろ「本来の姿に戻った」だけかもしれません。

「いつか海の見える家に住みたいな」というパートナーの言葉。

あなたなら何と返しますか?

「いいね!どんな家がいい?」と夢を広げますか?

「そのためにはいくら必要か計算してみよう」と現実路線で考えますか?

先日、電車で見かけた親子の会話。小学生の息子が「将来、宇宙飛行士になりたい!」と目を輝かせると、父親は「そのためには数学と物理を頑張らないとね」と即答。一方、隣にいた母親は「すごい!どんな宇宙を見たい?」と息子の想像力に寄り添っていました。

どちらも愛情からの言葉なのに、アプローチがこうも違うのです。

コミュニケーションの違いを「修正すべき問題」と捉えるのではなく、むしろ「異なる色彩」として認め合えたとき、関係はより豊かに彩られます。相手を変えようとするのではなく、その違いを活かし合う関係こそ、深い絆を育む土壌となります。

砂漠で喉が渇いた人が求めるのは「水の化学式の説明」ではなく「一杯の水」。同じように、心が渇いた人が求めるのは「論理的な分析」ではなく「共感という一滴」なのかもしれません。

人間関係は、奏でる音楽のようなもの。時に調和し、時に不協和音を奏で、それでも続く限り、唯一無二のメロディを紡ぎ出すのです。

尾藤 克之(コラムニスト・著述家)

■

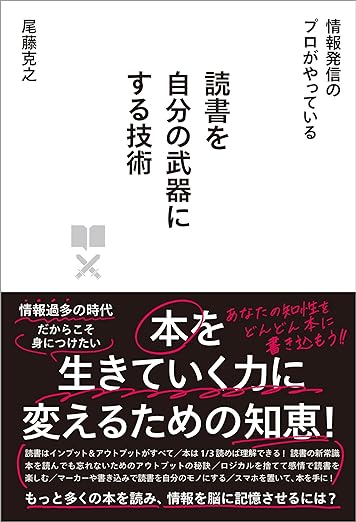

22冊目の本を出版しました。

「読書を自分の武器にする技術」(WAVE出版)