また、外出しようとすると不安になり、家に戻って鍵のかかり具合やコンロの火を何度も確認してしまうため、家を出ることができない人もいます。

治療法としては、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)を中心とした薬物療法や、認知行動療法(Cognitive-behavioral therapy, CBT)が用いられます。

しかし、治療の効果や進行には個人差が大きく、一部の報告では「強迫性障害の患者の50%はSSRIに対して十分な反応が得られない」とされており、治療が難しい疾患の一つと認識されています。

強迫性障害は若い世代での発症が多く、成人40人に1人にみられると言われます。意外と身近な病気であるにもかかわらず、その原因がはっきりとしていないため、有効な治療法は限定されています。

脳の回路の機能不全が関与している可能性

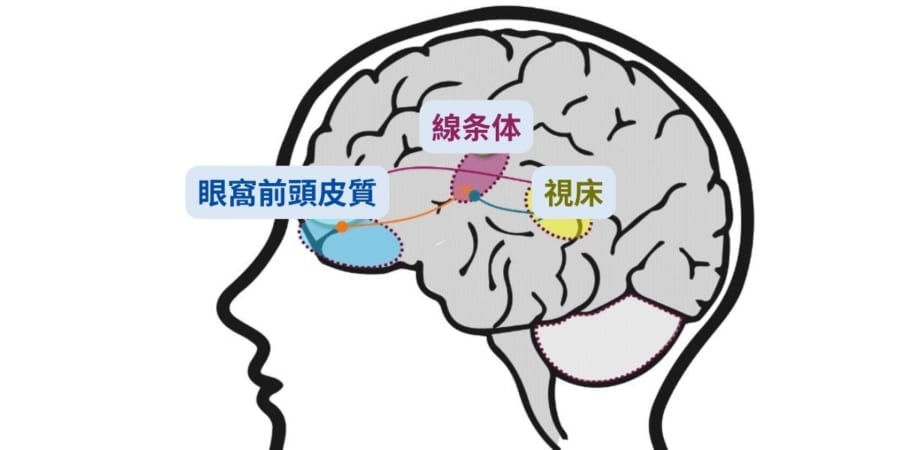

強迫性障害の原因は完全には解明されていませんが、脳の特定の回路が関与していると考えられています。その一つが「皮質-線条体-視床-皮質回路(CSTC circuit)」です。

この回路は、脳の異なる部分が互いに情報をやり取りするループ状の経路で、行動、感情、思考などを調節する役割を担っています。

この回路の一部が適切に働かないと、強迫観念や強迫行動が引き起こされると考えられています。

「回路の一部が適切に働かない」とは、具体的には、前頭葉(特に眼窩前頭皮質(OFC)と呼ばれる部分)からの信号が線条体(特に尾状核と呼ばれる部分)に送られる際、この信号の制御がうまく機能しないことです。

通常、尾状核は視床への信号を抑制する役割を持っていますが、制御がうまくいかないと、視床への信号が抑制されず、視床が過剰に活動するようになります。