「マンデラ効果」という言葉に出会った。マンデラといえば、南アフリカのマンデラ元大統領の名前を直ぐに思い出すが、ウィキぺディアによると、「マンデラ効果」とは、「事実と異なる記憶を不特定多数の人が共有している現象を指すインターネットスラング、またはその原因を超常現象や何らかの陰謀として解釈する都市伝説または陰謀論の総称」という。とすれば、現代人の多くは「マンデラ効果」の影響下にあるといえるのではないか。

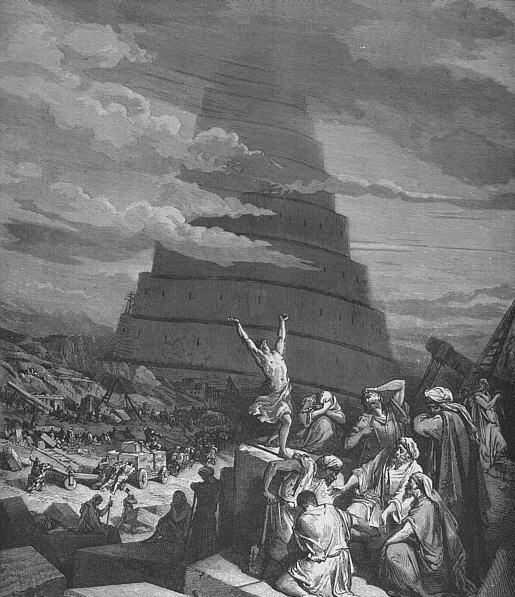

フランスの画家ギュスターヴ・ドレの作品「言語の混乱」Wikipediaより

ちなみに、「マンデラ」というネルソン・マンデラ元大統領の名前がついているのは、存命中のマンデラが1980年代に獄死していたという情報を記憶する人々が当時多くいたことからだ。

インターネット時代の今日、無数の情報が発信されている。その情報の中には事実ではないフェイク情報が増えてきていることから、ファクト・チェックの必要性が強調されてきた。

人は勘違いする存在だ。情報をいつも正しく判断し、咀嚼できるわけではない。ただし、単なる虚偽記憶ではなく、「勘違い」の情報を不特定多数が共有するとなれば、一種の社会現象となる。「都市伝説」や陰謀説などもそうだろう。

「マンデラ効果」という表現を初めて聞いとき、恣意的な情報操作ではないかと思った。社会や国家で影響力のある人間が間違った情報を発信し、それに気が付かなかった場合、その情報が不特定多数に共有される危険性が出てくる。

ところで、情報が後日、間違いだったと分かったとしても、間違った情報を持ち続けるケースが出てくる。なぜならば、情報をいったん信じたならば、その真偽は別として簡単には放棄することが難しいからだ。情報は一種に生き物のような存在だ。その間違った情報で様々な他の情報、世界が情報の受け手の脳内で構築されていく。

新約聖書「ヨハネによる福音書」第1章、「初めに言があった。すべてのものは、これによってできた」とすれば、言葉の集合体ともいえる情報にも当てはまる。受信した情報は既に記憶されている情報とリンクしたり、全く新しい情報を生み出す。すなわち、情報は一旦受信すれば、コンピューターのように簡単にボタン一つで消極できない。だから、社会に影響力のある著名な人物が語った間違った情報は時間の経過とともに不特定多数の脳内で様々な方式で整理され、定着していく。その結果、間違った情報は新しい生命力を得て拡散されていくわけだ。