『誤解だらけの韓国史の真実 改訂新版』(清談社、5月4日発売)の刊行を機にした、日韓関係史の基礎知識の第8回である。

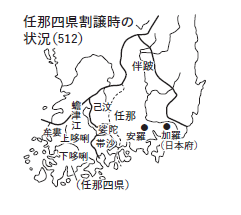

中国南朝から朝鮮半島南部が日本の支配地域として公認されていたことを認めたがらない人がけっこういる。中国南朝の正史によると、反正天皇(あるいは履中天皇)は、438年に「使持節都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王」と名乗り、その承認を求めた。

そのときは保留されたが、451年に允恭天皇は「使持節都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事」として、百済以外について支配を承認された。現実に支配が行き届いていたかは不明だが、日本の支配を中国南朝が承認していたのは動かしがたい事実である。

朝鮮半島の一部を日本が古代に支配地域としていたということを、むきになって否定する人は韓国だけでなく日本にもいる。韓国の人々は史実がどうであろうと民族的誇りを守りたいのだろうが、日本人でも戦前の日本のことなら何でも否定したい人は、それを認めると日韓併合などに少しでも正当性を与えるのではないかと心配しているようだ。

最近の日本史教科書では、任那という言葉を使うことが避けられているようである。任那はもともと、弁韓地方の伽耶諸国のうち金官国の別名だが、伽耶諸国や、場合によっては半島の日本領全体を指す言葉として使うのは、日本をヤマトと呼んだり、ネーデルランドをオランダと呼んだりするのと同じである。

FrankRamspott/iStock

任那の名は中国の公文書や好太王碑にも出てくるし、日本人が千年以上も使ってきた呼び名をやめるのはおかしなことである。古代史を議論するときに、ギリシャ人に「ビザンチウム」や「コンスタンチノープル」を使わず「イスタンブール」と呼べというようなものである。

また、日本で統一国家が成立したのちに大陸から移住してきた人々を、長いあいだ「帰化人」と呼んできたが、近年は「渡来人」と呼び変えたがる人がいる。しかしそれでは、古今東西の移民と区別できなくなる。こういう言葉狩りはやめてほしいものであるし、政治外交問題でもあるため、歴史学者だけで判断すべき問題でもない。